撞人后大喊“我爸是李刚”的李启铭,出狱后无地可去,现况又如何

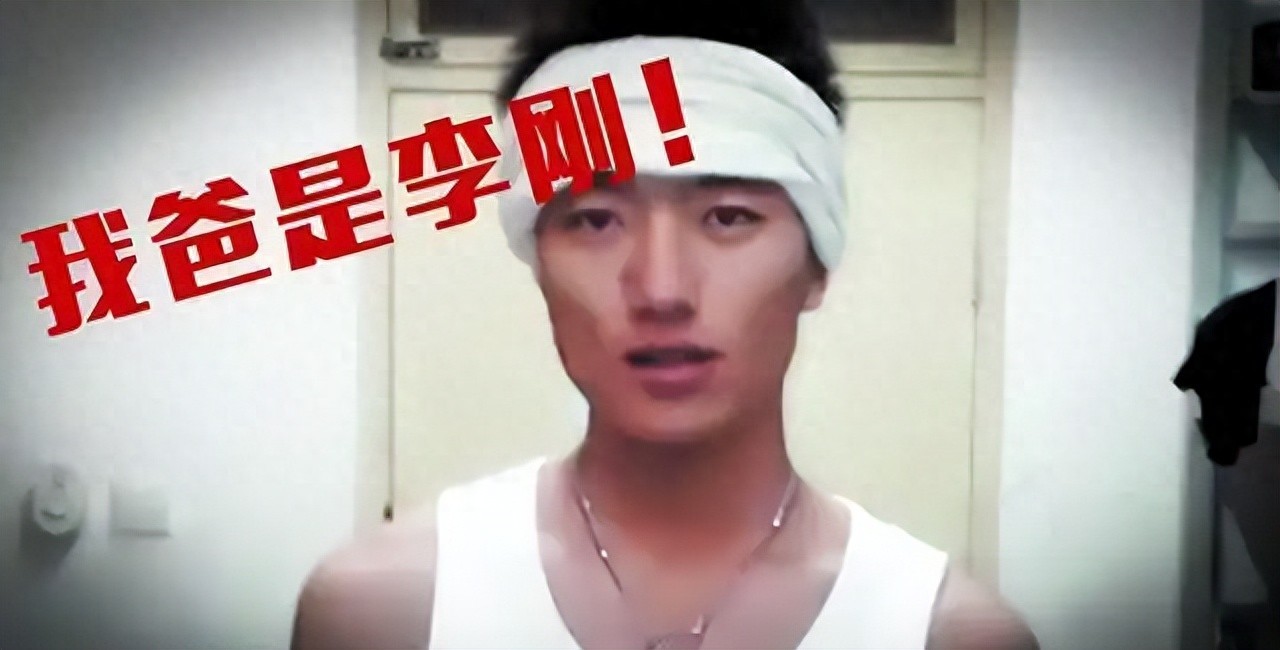

或许大家都对李启铭这个名字感到陌生,一时间想不起他是谁,但是当大家听到我爸是李刚这个曾经红极一时的网络热梗时,想必都或多或少的听说过一些,而李启铭就是这一句话的源头。

当年传的沸沸扬扬的大学校园肇事逃逸事件,李启铭驾车撞倒两名女大学生,可他非但没有实施救援来救助伤者,反而傲慢的说,我爸是李刚,你们有本事就去告,最终导致了一死一伤的悲剧。

那么如今多年过去了李启明的现状如何? 迎接他的又会是什么?

十年前的那场车祸:一句狂言引发的震动

2010年10月16日晚,河北大学校园内,一辆黑色迈腾轿车如脱缰野马般疾驰而过,车灯划破夜幕的瞬间,两名女生被撞飞数米肇事司机李启铭非但没有停车施救,反而摇下车窗对着围堵的学生大喊:“我爸是李刚,你们有本事就去告我!其中陈晓凤因为伤势过重不治身亡,张晶晶则挣扎在死亡的边缘。

这句嚣张至极的“宣言”,不仅终结了两条年轻的生命,更将李启铭及其父李刚推上舆论的风暴眼,李刚时任保定市公安局副局长,手握实权的“官二代”身份,让公众对特权阶层滥用权力的愤怒彻底爆发。

牢狱之灾:从纨绔子弟到阶下囚

法院最终以交通肇事罪判处李启铭6年有期徒刑,并赔偿死者家属46万元,在狱中,这个曾自称“有本事告我去”的年轻人,逐渐尝到了失去自由的苦涩,据知情人士透露,李启铭最初难以适应高强度的体力劳动,甚至因思念家人情绪崩溃。

探视日,父母从未露面,只有母亲在最后一次见面时留下冷冰冰的话语:“我们就当没生过你,”2016年,李启铭减刑出狱,迎接他的却是更残酷的现实——身份标签与社会排斥的双重枷锁。

出狱后的困境:求职碰壁,父母断绝关系

“李刚之子”的标签如同魔咒,让李启铭求职屡屡碰壁,他尝试过洗车工、搬运工、装修工等体力劳动,但因犯罪前科屡遭拒绝,最终,他只能在建筑工地靠刷墙、刮大白维持生计,日薪不足百元。

更令他痛心的是,父母彻底与他断绝联系,父亲李刚因事件被撤职后销声匿迹,母亲也因精神压力与家庭割裂,有报道称,李刚曾暗中观察儿子却未相认,父子关系形同陌路。

身份标签下的生存挣扎

如今的李启铭,住在城中村不足8平米的出租屋里,房间里唯一醒目的是受害者陈晓凤生前的照片,他常在深夜凝视照片发呆,坦言“为错误后悔”,却不知如何弥补,邻居们描述他寡言少语,双手布满老茧,与14年前那个开豪车的“富二代”判若两人。

社会学家指出,李启铭的堕落是家庭教育与特权思维共同作用的结果,5从小被溺爱的他,将家庭背景视为“免死金牌”,最终酿成无法挽回的悲剧。

造成这种事情的原因

李启铭的成长轨迹暴露出典型的"中国式溺爱弊端,作为公安副局长之子,他从小生活在物质丰裕却情感缺失的环境中,父母忙于工作,将监护责任转嫁给祖辈,用金钱和物质替代品德教育。

这种教育模式下,李启铭形成了以自我为中心的价值观:初中时便因校园霸凌被校方多次约谈,却总能通过父母赔偿平息事端;成年后飙车、酗酒等危险行为被父亲视为"小打小闹",甚至动用警力为其"保驾护航",当醉驾酿成惨剧后,他第一时间想到的是"我爸是李刚",而非承担责任,这种思维惯性正是长期溺爱的产物。

李刚的公安副局长身份,使这场车祸超越了普通交通事故的范畴,在事件处理过程中,李刚的言行呈现出鲜明的权力傲慢特征:先是试图通过行政资源掩盖事实,被网络曝光后才被迫道歉;在央视采访中痛哭流涕的表演,被质疑为"鳄鱼的眼泪"。

更值得玩味的是,李启铭在校园内飙车时,保安因忌惮其父身份未及时制止,这种"权力荫蔽"直接导致悲剧发生,正如网友所言:"李刚的权力不是护身符,而是催命符"。

反思:特权与责任的失衡

李启铭的经历如同一面镜子,映照出特权阶层与普通民众之间的鸿沟,当年那句“我爸是李刚”,不仅是对法律的挑衅,更是对社会公平的嘲讽,事件后,李刚的仕途彻底终结,家庭支离破碎,而李启铭也成了“特权反面教材”的代名词。

专家呼吁,打破特权思维需从教育入手,培养青少年的责任意识,而非用物质溺爱将他们推向深渊,这也不得不让我们思考这究竟是溺爱的危害,还是权力的傲慢。

溺爱与权力傲慢并非孤立存在,而是形成恶性循环,李刚的溺爱纵容了儿子的放纵,而权力背景又强化了李启铭的特权认知,这种双重异化在事故现场达到顶点:当李启铭高喊"我爸是李刚"时,既暴露出家庭教育失败的荒诞,也折射出权力运行失序的深层危机。

更值得深思的是,事件发生后李刚主动辞职,却始终拒绝与儿子相认,这种"切割式处理"实质是用家庭破裂掩盖权力污点。

自我救赎的艰难之路

如今的李启铭试图以行动证明改变,他学习装修技能,努力工作养活自己,并通过匿名方式向受害者家属表达歉意,然而,社会对前科人员的偏见仍如影随形。

他坦言:“我知道有些伤痛无法弥补,但我想重新开,始”正如一位社会工作者所言:“法律制裁只是起点,如何让李启铭们真正回归社会,才是更值得深思的课题。”

结语

十年光阴,李启铭从云端跌落谷底,其人生轨迹堪称一部荒诞剧,但这场悲剧背后,更值得我们警惕的是:当特权思维凌驾于法律与人性之上,每个人都有可能成为下一个“李启铭”。

唯有构建公平的社会环境,让每个人在犯错后都能找到救赎的路径,才是对生命最基本的尊重。