装甲兵副司令聂鹤亭不满中将军衔,对罗帅说:粟裕都得喊我老排长

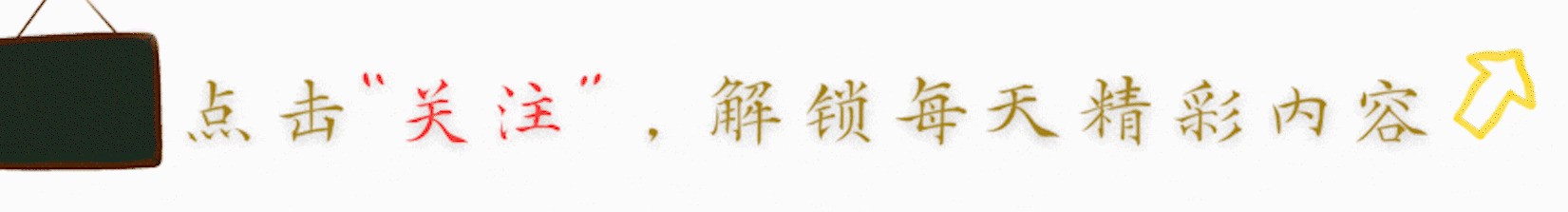

在历经风雨的军旅生涯中,聂鹤亭这位老将军曾为国家和人民付出艰辛,但面对1955年的授衔之际,却情绪激动地找到罗荣桓,表达了对于中将军衔的不满。这一场面引发了广泛关注,也使得聂鹤亭的革命之路再度成为众人关注的焦点。

聂鹤亭的不满情绪源于对自己在革命历程中的付出和贡献的期望。在他看来,仅被授予中将军衔似乎无法体现他的资历和功绩,特别是当他得知曾在他手下工作的粟裕等人都被授予更高级别的将军衔时,内心的不平衡与不满愈发显现。

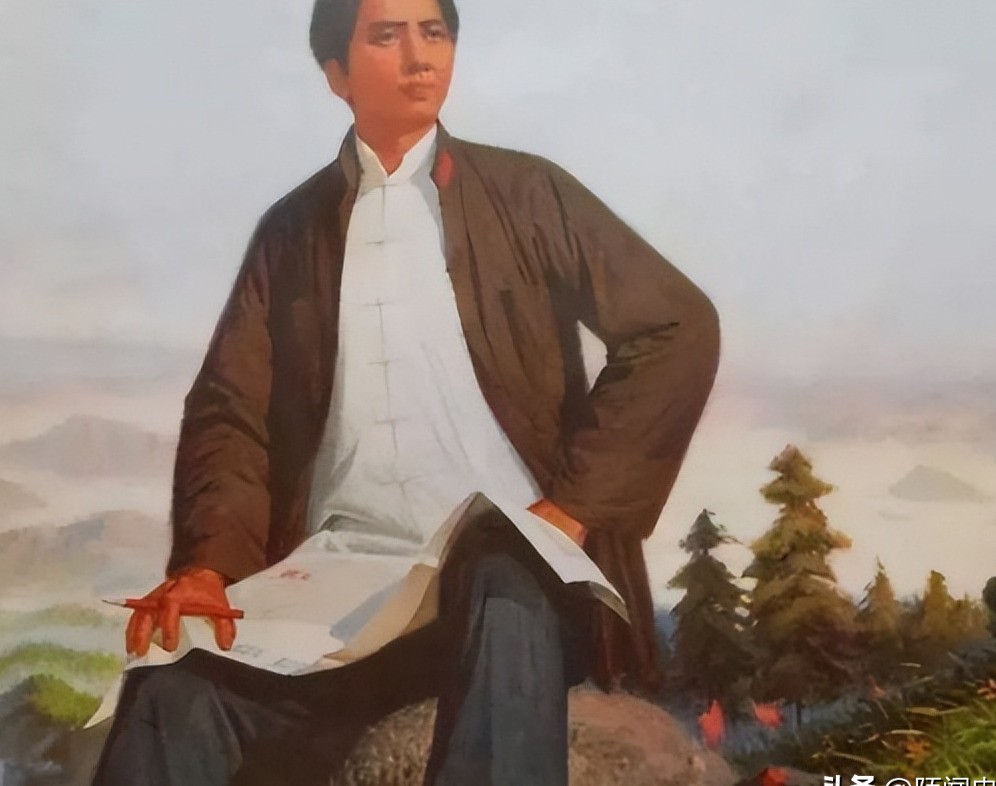

然而,罗荣桓对聂鹤亭的开导却显得深刻而耐人寻味。他表示:“评衔工作本来就比较复杂,也很难方方面面照顾到每一个人,无论是授予怎样的军衔,都是对你在革命时期的肯定。”这番话或许让聂鹤亭在一时无法释怀,但背后却蕴含着深刻的军旅哲理。

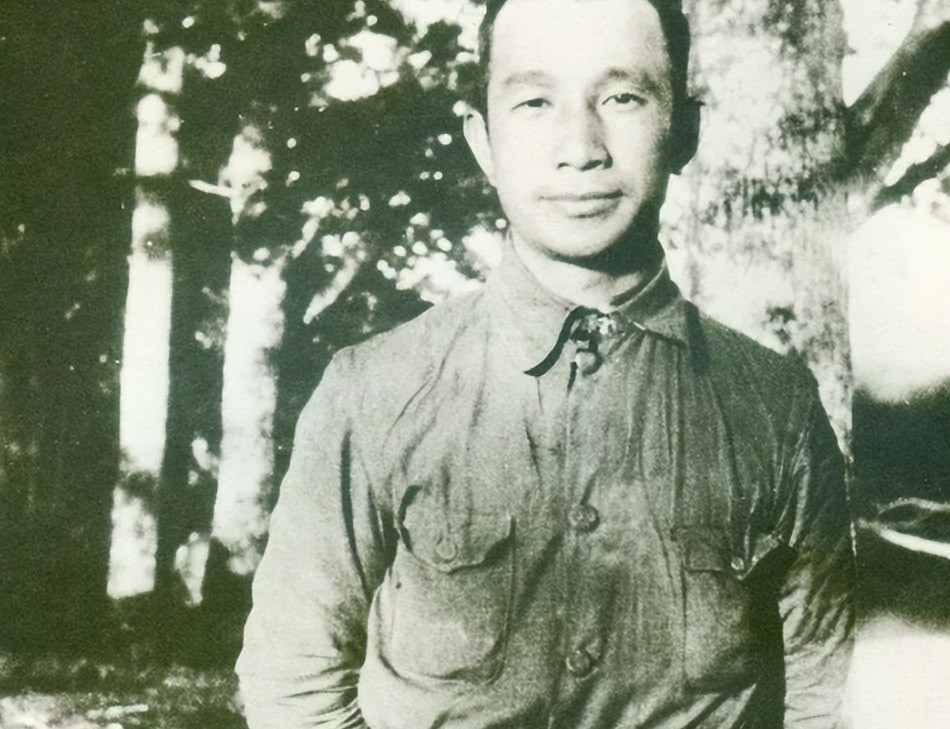

聂鹤亭的革命之路并非平坦,而是饱经沧桑。他的人生早期,出生于1905年的他来自安徽省阜阳县的贫苦家庭,曾因家庭贫困而辍学两年,但他的求学之路并未因此而终结。重新回到校园后,他在阜阳胜利第三师范附属小学和安庆皖江专科师范学校接受教育,逐渐接触到社会主义思想,萌生了为国家救亡图存的理念。

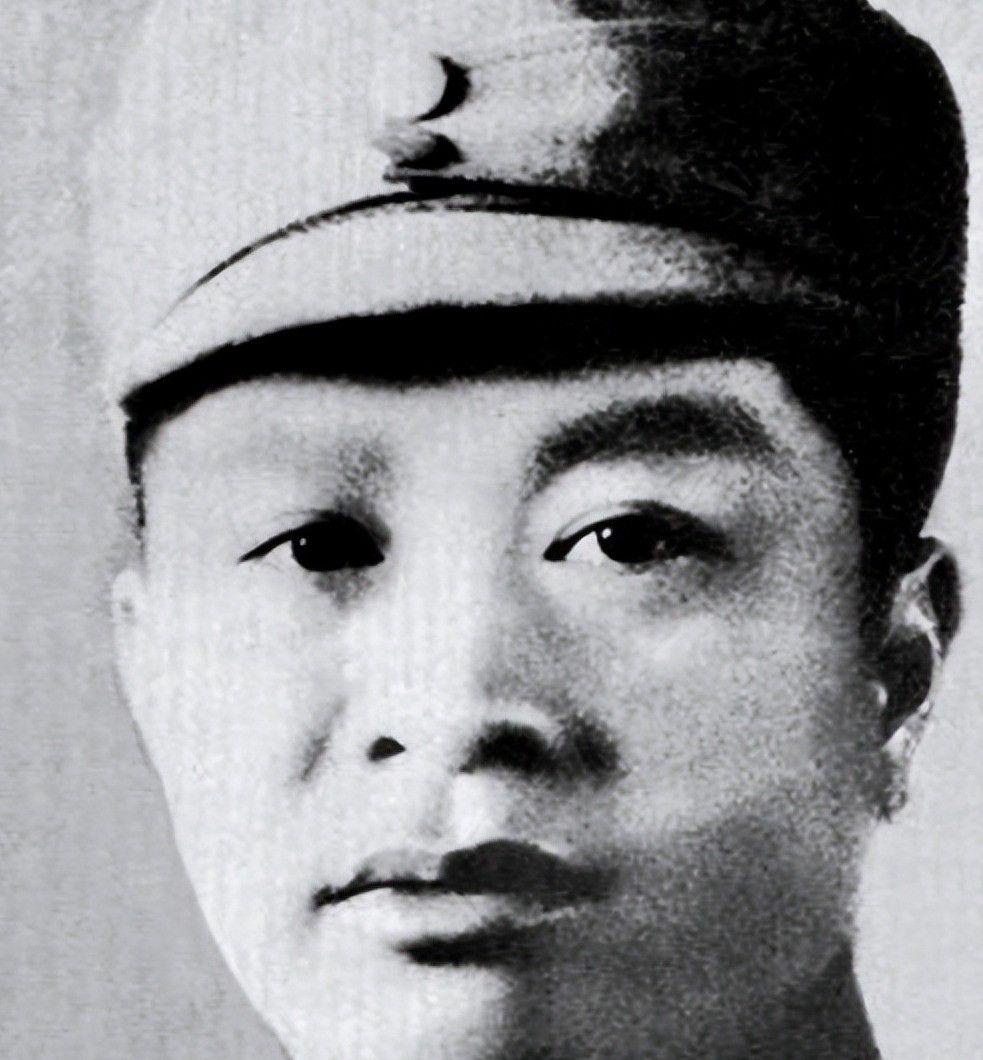

聂鹤亭的革命之心在学生时代就已经萌芽,并在“六二惨案”中得到进一步的觉醒。直面国军军阀的残暴,他深刻认识到单纯的读书无法改变现状,唯有通过推翻军阀统治,才能改变国家的命运。这一认识推动了他积极参与学生运动,并最终投身革命的伟大事业。

聂鹤亭的革命情怀并非止步于学生运动,更是投身于国共内战。在南昌起义失败后,他不畏艰险,积极参与党的组织工作,为重建党组织贡献自己的力量。在红军长征时期,他成为东北工作团的一员,参与了多次战役,展现了军事才能。

抗战胜利后,聂鹤亭的战略眼光和组织能力再次得到充分展现。他在东北工作期间,担任了松江军区的司令员和哈尔滨卫戍司令员等重要职务,为国家的巩固和川陕革命根据地的建设立下了汗马功劳。

然而,1955年的中将军衔评定让聂鹤亭陷入了情感的波澜。他对于自己在战场上的付出和领导能力的自信,使得他难以接受中将的评定结果。这也反映出军旅生涯中,军衔的高低对于将军们来说,既是一种荣誉,也是一种认可。

罗荣桓的开导虽未能立即解开聂鹤亭心头的不忿,但最终聂鹤亭还是接受了中将军衔,表达了对中央的尊重。这一过程也再次彰显了军队中领导层之间的沟通与理解的重要性。

聂鹤亭的一生,既是对革命事业的坚守,也是对理想信念的执着。他的革命之路不仅仅是战争的征程,更是对于国家和人民责任的践行。在革命的洪流中,每一个将军的付出都是珍贵的,每一次军衔的授予都是对他们贡献的最高褒奖。

这一段聂鹤亭的故事,既是一幅军旅画卷,也是一篇忠诚报国的诗篇。通过聂鹤亭这位老将军的经历,我们不仅可以窥见中国近现代历史的波澜壮阔,更能够感悟到军人为国付出的坚定信仰和责任担当。

在这个军旅故事中,我们看到了不同时期的历史风云,看到了聂鹤亭在国家危难时刻的英勇奋斗。这位老将军的一生,就像一颗闪烁的明星,照亮了中国革命的历程,也为我们勇攀科技高峰的时代背景中注入了更深层次的思考。

正是在这个军旅故事中,我们发现了历史与现实的交融,看到了每一位将军在军旅生涯中所经历的辛酸与喜悦。这不仅是对军人的敬意,更是对每一个默默奉献、坚守信仰的人的致敬。

从聂鹤亭的故事中,我们也能够看到军队内部的管理和评衔工作的复杂性。军人的一生充满坎坷,而评衔工作涉及到军人职业生涯的方方面面。如何在评衔中公正、合理地考量每一位将军的贡献,是一个需要深思熟虑的问题。

最终,我们应该从这个故事中得到启示,军人的付出不仅仅是军衔的象征,更是对祖国的无私奉献。在科技飞速发展的今天,军队的任务也更为多样化,而每一位将军的背后,都是辛勤努力和不懈奋斗的痕迹。

这个故事告诉我们,军人的价值不仅仅体现在战场上的勇猛,更在于他们在和平年代对祖国的默默奉献。正是因为有了无数聂鹤亭这样的英雄,我们才能在和平的环境中安心发展,迎来国家的繁荣昌盛。

这位老将军的故事,应该成为我们在国际军事舞台上思考的一个切入点。军队的强大不仅仅取决于武器装备,更取决于每一位军人对国家的忠诚和担当。在全球化的今天,军队的角色愈发重要,而军人的品质更是决定着一个国家的形象和实力。

聂鹤亭的故事,就像一颗璀璨的明珠,闪烁着历史的光辉。他的一生见证了中国军队的崛起与壮大,也为我们提供了深刻的反思。在军旅征程中,每一个将军都是一座灯塔,照亮着国家前行的道路。

让我们共同铭记这位老将军的事迹,缅怀那段波澜壮阔的历史,更要在今天的和平年代,传承军人的担当与忠诚。愿聂鹤亭的故事激发更多人对军旅生涯的热爱与敬意,为国家的繁荣昌盛贡献自己的力量。这不仅是对过去的致敬,更是对未来的期许。在和平年代,我们仍需坚持军人的初心,为国家的辉煌明天共同奋斗!