解放战争之军事指挥机构,及山东野战军和华中野战军真实关系

解放战争时期,中国人民解放军最高军事指挥机构,中共中央革命军事委员会(简称“中共中央军委”)。

中央军委除下属机构总参谋部、总政治部、总后勤部以外,解放战争期间还有九大作战单位:

西北野战军(第一野战军)

中原野战军(第二野战军)

华东野战军(第三野战军)

东北野战军(第四野战军)

陕甘宁晋绥联防军区

中原军区

华东军区

东北军区

华北军区

南方各游击队(非建制作战单位)

其中,华北军区建制内的华北军区野战军(3个兵团)直隶军委指挥。

这是我们最熟悉的,很多人都会认为各野战军和军区的司令部机关是除中央军委以外的军事最高指挥机构,这其实是错误的。

军事上军区和野战军部队均由中央军委指挥,作战过程中野战机动兵团的调动与原设定方案不符时,均需中央军委批准后方可执行。

中央军委对各战役的制定各不相同,有大方针指示也有详细作战部署(还有总参谋部协助,战争不是简单一个人的指挥),这里我们只讨论中央军委以外的军事指挥机构。

各中央局所辖军区的任务相对简单,军区主要是负责本地区内的防御作战及野战军纵队(军级)次要性作战。各野战军在主要军事作战方向上虽然各野战军隶属军区但不归军区指挥,归中央军委指挥。

现在主要看各野战军的军事指挥机构

以华东地区为例

1945年10月,中共中央山东分局和华中局合并成中共中央华东局,另设华中分局。新四军军长陈毅、政委饶漱石到来山东接替山东分局书记兼山东军区司令员兼政委的罗荣恒,饶漱石任华东局书记兼山东军区政委,陈毅任新四军军长兼山东军区司令员

此后,地方最高机构是中共中央华东局常委会,统一领导山东、华中两大战略区的党政军工作,下辖山东、华中两大分局。华东局最高军事指挥机构是新四军军部兼山东军区。

1945年10月28日,华中局和新四军军部在由淮阴迁到临沂后,新四军军部和山东军区领导机关、华中局和山东局正式合并成华东局。

1945年10月24日成立华中分局和苏皖军区,华中分局常委会是华中地区最高机构。10月29日,苏皖军区改称华中军区,张鼎丞任军区司令员,粟裕任军区副司令员,归新四军军部兼山东军区指挥。

同时,中共中央决定撤出广东、浙江、苏南、皖南、皖中、湖南、湖北和河南南部8个解放区,新四军主要向北转移。

山东野战军在1946年1月6日之前称津浦前线野战军(津浦前线野战军指挥部是其指挥机构,陈毅兼司令员),约7万人,下辖:

山东军区第8师

第1纵队由苏皖军区第2、第4纵队和苏中军区教导旅改编

第2纵队新四军第2师第4旅、第5旅和第4师第9旅改编

新四军第7师皖南、皖中部队改编成第19、20、21旅,仍称第7师

1945年11月初,华中野战军成立(粟裕兼司令员),约4万人,隶属华中军区,下辖:

第6纵队由苏浙军区第1、第3纵队改编

第7纵队由苏中军区新2、新3旅改编

第8纵队由苏南第1、第2军分区各两个团改编

第9纵队由新四军第4师第11、第12旅各2个团,睢宁独立团、华中解放军第2军(起义的伪军第18师)改编。

特务团、炮团及工爆学校均隶属于华中野战军。

另外,新四军野战部队情况

第3师开赴东北改编入东北人民自主军

第5师与八路军南下支队、河南军区合并,改编入中原军区

1945年10月-12月的津浦路徐(州)济(南)战役由陈毅、黎玉亲赴鲁南前线,在刚获解放的峄县城开设指挥所,统一指挥鲁南、鲁中军区部队和正在北上的新四军部队,由津浦前线野战军指挥部指挥第8师等各部作战。

上述战役指挥人员虽然没有变,但实际军事指挥机构还是有新四军军部兼山东军区、津浦前线野战军指挥部的区分。

1946年1月,应对国民党的进犯,陈毅令山东野战军第1纵队攻击兖州、泰安;

华中野战军第6纵队配合第2纵队和第7、第8师围攻韩庄及枣庄、贾汪;

另以华中野战军第8、第9纵队和第5、第6、第7军分区的地方武装对陇海路东段实施破击,配合山东野战军作战。

此时是军事指挥机构是新四军军部兼山东军区。

1946年5月上中旬,华中军区重新进行了整编:

第6纵在高邮地区和独立旅合编成第6师,下辖第16、第18旅

第8纵队在如皋地区与华中第1军分区特务第1、第2团及第7纵队第61团合编成第1师,下辖第1、第3旅

第10纵队由华中第5军分区4个团和华中解放军第4军(起义部队)改编

华中军区决定恢复苏中、淮北、苏北军区

第7纵队兼苏中军区

第9纵队兼淮北军区

第10纵队兼苏北军区

1946年6月6日,新四军军部兼山东军区下达了消灭泰安、大汶口、兖州、张店、周村、南定、德州等地区讨逆伪军的战役命令,胶东军区、鲁中军区、渤海军区、鲁南指挥部负责作战。

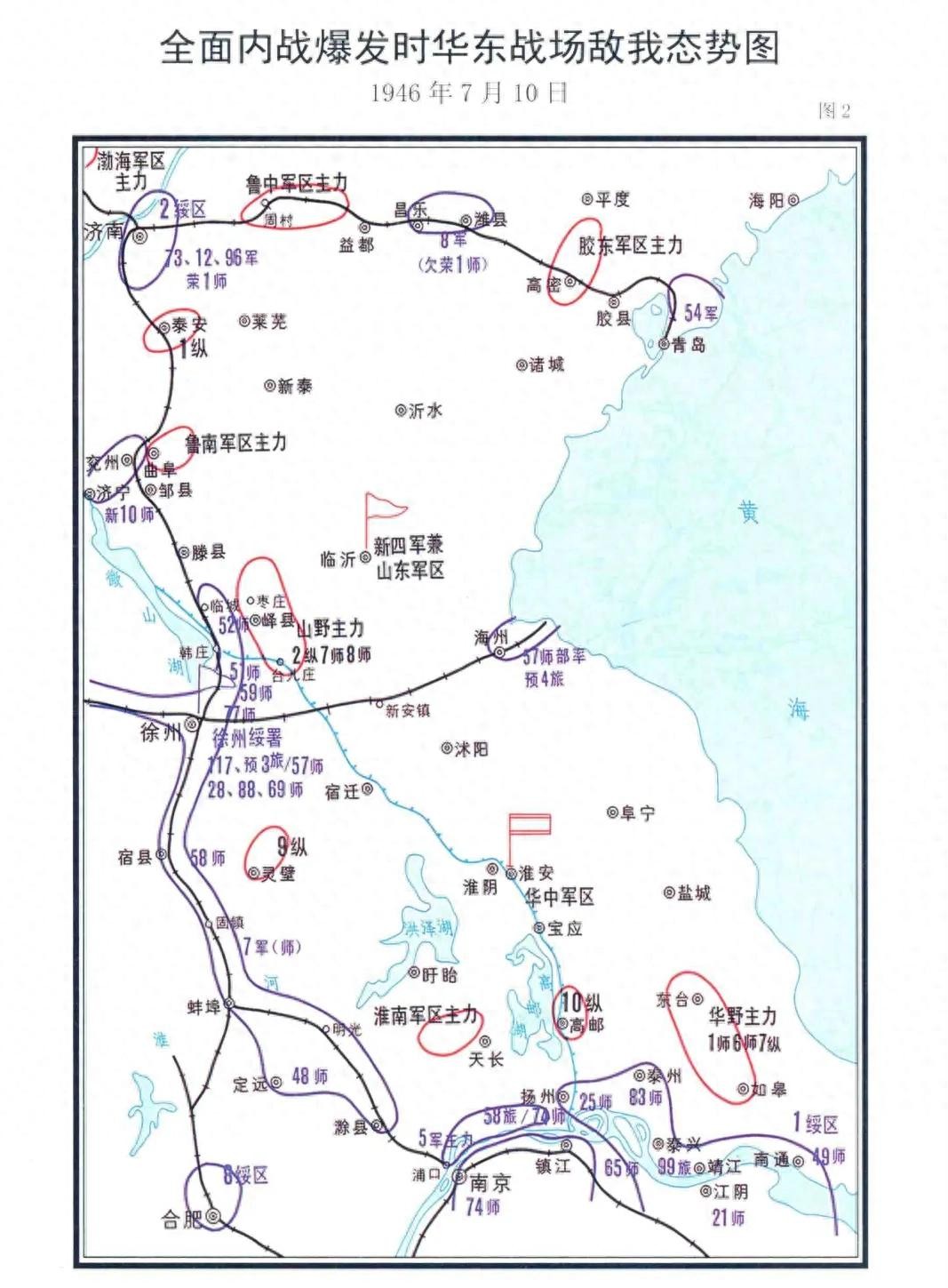

1947年7月,新四军军部兼山东军区下达一系列的作战部署:

山东野战军第1纵队,鲁中军区第4、第9师及警备第1旅,胶东军区第5、第6师及警备第3旅,渤海军区第7师、警备第7旅,在胶济路东、西段分别迎击进犯之敌。

鲁南军区武装迎击进犯台儿庄、枣庄之敌。

陈毅司令员率山东野战军第2纵队及第7、第8师共约4万人,进入淮北津浦路东地区,并指挥华中野战军第9纵队,迎击由津浦路徐蚌段向东进犯之敌,而后伺机向津浦路徐蚌段出击。

新组建的第2师(淮南军区兼)指挥第5、第6旅和独立旅,保卫淮南津浦路东解放区。

粟裕、谭震林率华中野战军第1师(原华中野战军第8纵改编)、第6师(原华中野战军第6纵队改编),第7纵队、第10纵队主力3万余人,首先在苏中机动歼敌,而后进入淮南,突击津浦路蚌浦段,即苏中战役。

随后,苏中战役自7月13日至8月31日,消灭国民党军及交警大队约5.3万人。

淮南、淮北、胶济路、鲁南方向经三个月的战斗毙伤俘国民党军约15万人。

9月份,两淮保卫战,华中局首府淮阴失守。山东军区内线配合苏中淮北地区作战发起了胶济路和鲁南阻击战。

1946年9月23日,山东野战军和华东野战军合并成一个,对内暂称华东野战军指挥部,陈毅任司令员兼政委、粟裕任副司令员、谭震林任政委。

10月15日中共中央电示,陈毅、粟裕、谭震林、张鼎丞、邓子恢、曾山六人,在陈毅领导下,大政方针共同决定,战役指挥交粟裕负责。

10-11月在苏中、苏北、鲁南发起一系列战斗。

12月15日发起宿北战役。

12月27日发起鲁南战役。

1947年1月-2月,正式成立华东军区和华东野战军,新四军军部兼山东军区、华中军区、山东野战军、华中野战军番号取消。

第1纵队是原山东野战军第1纵队(实际原苏皖苏中军区部队)及华中野战军第13旅改编

第2纵队是原山东野战军第2纵队(实际原新四军部队)及华中野战军第9纵队改编

第3纵队是山东军区第8师、鲁南军区警备旅、鲁南军区第10师改编

第4纵队是原华中野战军第1师(原华中野战军第8纵队)改编

第6纵队是原华中野战军第6师(原华中野战军第6纵队)改编

第7纵队是原华中野战军第7师、新建第20师第59团及鲁中军区第4、第6独立团改编

第8纵队是鲁中军区第4、第9师和警备旅改编

第9纵队是胶东军区第5、第6师和警备第3旅改编

第10纵队是渤海军区第7、第10师改编

第11纵队是华中野战军第7纵队改编

第12纵队是华中野战军第10纵队改编

其中,第11、第12纵队在苏北苏中坚持敌后斗争。其余纵队约27万人。

华东军区下辖鲁南、鲁中、胶东、渤海、苏中、苏北6个军区,东江纵队(即两广纵队)、淮北支队、海滨军分区及华东军政大学约30万人。

华东野战军由陈毅任司令员兼政委,粟裕任副司令员,谭震林任副政委,陈士榘任参谋长,唐亮任政治部主任,刘先胜、张元寿任副参谋长,钟期光任政治部副主任。

华东军区由陈毅任司令员,饶漱石任政委,张云逸任副司令员,黎玉任副政委员,陈士榘任参谋长,舒同任政治部主任,袁仲贤、周骏鸣任副参谋长,唐亮、张凯任政治部副主任。

同时,成立中共华东野战军前敌委员会,前敌委书记陈毅。

实际上,前敌委员会才是除中央军委以外的战场最高军事指挥机构。只是野战军司令员和前敌委书记基本都是同一个人,导致大家都忽略了这个机构。

前敌委是有传统的,红军时期南昌起义由周恩来组建了前敌委员会。这机构在红军时期普遍存在,红军各地的最高军事指挥机构是军革委员会,由于担任主席基本是党代表而不是军事专业人员,所以导致红军在战略上多次失利。

抗日战争没有设置前敌委员会,但有军政委员会。

如山东军政委员会,罗荣桓任书记,黎玉、陈光、萧华、陈士榘、罗舜初、江华(即黄春圃)等共7名委员,负责第115师和山东纵队的军事领导。原先由第115师指挥的山东纵队(后改称山东军区)改成由山东军政委员会在军事上指挥第115师和山东纵队。

最后,再来说说上述提到的10月15日的中共中央电示组成六人小组的决策问题。

很多人都觉得是山东野战军和华中野战军作战不和造成的,实际上这个概率微乎其微。

陈、粟所指挥不管是山东野战军还是华中野战军实际都是新四军的部队(山东野战军中山东军区第8师除外,原山东军区野战军主力除第4、第8师外均已调往东北),这也是华东野战军分西线兵团、东线兵团各按编制的根本原因之一。

直到1947年1月,华东野战军成立才有其他山东军区部队编入,进而有了山东兵团的称谓。

粟裕、谭震林、张鼎丞、邓子恢、曾山等人原都属于新四军,也都是陈毅的老部下,那些没搞清楚战史,就乱说山东野战军和华中野战军不和的说法是站不住脚的(山东兵团比较特殊,他们的分歧应该是在7月内线作战失利上)。

设立六人决策小组的真实原因应该是9月、10月的苏北苏中战斗中陈粟谭等人对军事目标有较大分歧,按陈老总的作战方案造成失利较多,所以才有军委指定六人小组共同确定方针(野战军正式合并时间是9月25日,电文是10月15日,此时正好是苏北苏中战斗)。

另外,战史也明确记叙,两淮失守后,华中局发生重大变化,苏中地区已成为敌后,之后才有了山东野战军和华中野战军合并。

由于粟裕比较熟悉苏中战场且善于运动战,因此电示明确战役由粟裕指挥,但这不代表以后所有战役都是由粟裕独自指挥。

虽然陈老总相对不善长运动战,但也不能就此断定其军事能力强弱,战争不是简单靠排名一二三来定胜负的。每位将领都有擅长的和不擅长的领域。以粟大将为例,他善长运动战、围点打援等指挥,但也相对不善长攻坚战指挥。

说这个肯定有很多人会反驳,我们就按第三野战军史记叙来说:

1、华东野战军内线1947年7月南麻、临朐战役,指挥华东野战军内线作战,第2、6、9纵队攻歼国民党整编第11师在南麻失利,随后攻坚守城国民党第8师及保安团共9个团再次失利。此时虽有内外线战场之分,但并没有所谓的西线兵团、东线兵团,西线、东线兵团正式分兵在8-9月份。

2、同样的1947年7月华东野战军外线,陈唐(第3、第8、第10纵队)围攻济宁、汶上多次失利。叶陶兵团(第1纵、第4纵)围攻藤县、邹县也多次失利。后突围与刘邓中原野战军汇合。此战没有记载总损失兵力,但仅叶陶兵团就损失达2万人。

3、济南战役因一直坚持围点打援,认为王耀武的守城能力较强,最终济南城攻城战实际由许世友担任攻城总指挥完成。

4、淮海战役中指挥围歼黄百韬核心阵地至14日多次攻坚失利,14日晚召集大会,确定自11月15日起改由谭震林、王建安负责指挥包括山东兵团在内的纵队作战完成。(谭王指挥的山东兵团从战役开始就是和华野指挥部就是分开作战)

5、渡江战役中的上海战役,华东野战军在清除上海外围阵地后,在绝对优势的兵力下的城市攻坚战第一阶段也是战略目的未达成,后经过调整和重新准备包括陈毅让人带信传话等才攻克,但战史没有详细过程。

有人可能表示不服,认为还有一个孟良崮战役,华东野战军以第1、4、6、8、9纵队围攻,以第2、3、7、10纵队打援。确切的说,此战应该属于大兵团运动战的巅峰,国民党整编第74师被包围上山后丢弃了所有无法携带的重型武器和其他装备,工事也都是临时性的,实际武器装备和工事远不如济南的王耀武集团、淮海战役中的黄百韬兵团和黄维兵团。