“既含睇兮又宜笑”:从绘画角度阐释《九歌山鬼》由神到人的演变

屈原的《九歌·山鬼》以离忧哀婉之语描写了一位"既含睇兮又宜笑"的山鬼形象。其意象之深远,语言之精美,为历代文人雅士所传颂。屈原才华横溢,忠心报国,最后却在绝望中投江而亡。他的伟大人格,悲剧性结局,优美的文辞,成为千古文人心中的丰碑。屈原离开人世后,人们通过各种方式记忆他,怀念他。对他的作品通过绘画、歌唱、舞蹈、书法等多种艺术形式进行研究和解读,将自己的喜怒哀乐与千年前的屈原融为一体。其中,绘画以其特有的艺术张力成为最重要的演绎手法。以屈原的《九歌》为题材的绘画作品已成为一种潮流,汉代有画像砖图,宋代有李公麟、明末清初有陈洪绶、当代有徐悲鸿,众人纷纷创作《九歌图》。本文以李公麟、赵孟頫、张渥、陈洪绶《九歌图》中的《山鬼》和徐悲鸿的《山鬼》作为研究对象,从绘画角度阐释山鬼形象从神到人的历史演变趋势。

一、山鬼最初的形象:哀婉柔媚,“被薜荔兮带女萝”的骑豹女神

宋万鸣在《屈原〈九歌·山鬼〉诗画互文关系史考论》中将“山鬼”形象概为精怪说、人鬼说和山神说,但未能就其主要形象作出由诗到画的完美解释。首个将《九歌》以图画方式形象化的人物是李公麟,号“龙眠居士”,被人称之为“宋画中第一人”,《九歌图》为其代表作品。

在《九歌图》里,李公麟将山鬼塑造成一个“被薜荔兮带女萝”的骑乘赤豹的女神形象。图中,山鬼的面部表情已无法辨识,但却依稀可见一丝灵动鲜活的精灵之气。肩披兰花,腰围香草,余身裸露,就如一个出入凡尘的自然山林之神。山鬼骑乘赤豹,风驰电掣向东北方向疾驰。头挽发髻的女神,手持缰绳,一丝落寞跃然脸上。整个画面清新脱俗,仙气萦绕,有超凡入圣的气势。

李公麟以白描擅长,对线条和墨色浓淡的精细把握非同一般。在《九歌图》创作中,他着重选取《九歌山鬼》原文中“被薜荔兮带女萝”“既含睇兮又宜笑”“乘赤豹兮从文狸”“余处幽篁兮终不见天”“石磊磊兮葛蔓蔓”“饮石泉兮荫松柏”等意象进行创作,构图坚实,画面简洁却内容丰富,线条健拔又不乏灵动之气,是对《山鬼》原文出色的再创造。李公麟是第一个将《山鬼》离奇的想象以具象的形态呈现于画纸之上的画家,他将山鬼想象成一个哀婉柔媚的女神,为后世画家书写山鬼形象奠定了基本的模式。

到了元代,又有一人叫做张渥,继承李公麟的遗志,创作了多幅《九歌图》,被誉为“李龙眠后一人而已”。张渥少时官场不顺,于是寄情山水,沉迷字画,一生创作了多幅《九歌图》,流传至今的有三幅。本文选用吉林省博物馆收藏的《九歌图》中的《山鬼》一段进行比较。

张渥的《九歌图》是对李公麟《九歌图》的临摹和再创造,其意象的选择也与李公麟大致相同。在张渥的作品中,山鬼的嘴角上挑,发丝微乱,凸显出蓬勃的生机和妩媚的情态。左手执兰花,右手执香草。身旁景物笔力遒劲,树皮若麟、年轮深邃,可看出是陈年老树,显示出山鬼的居住环境为深山老谷。山鬼前方水流奔腾,汹涌不止,仿佛有金戈铁马之声。整个画面明朗清晰,深邃清幽,一目了然。通过此图,我们可以得出张渥笔下的山鬼形象仍然是一个骑乘赤豹的女神形象。和李公麟的白描技法比较,张渥在《九歌图》的创作上依然以继承模仿为主,意象选择、框架格局等方面并没有做出大的变动,只在细节处做了细化修饰。

赵孟頫《九歌图》中的《山鬼》也是中国绘画史上难得一见的佳作。赵孟頫,号松雪道人,宋末元初著名书法家、画家、诗人,被誉为“元人冠冕”。在这幅《山鬼》中,赵孟頫依然将山鬼塑造成一个骑乘赤豹的女神形象,其衣着、神态与李公麟、张渥《山鬼》中所呈现的形象并没有显著区别。这也从另一个方面佐证了自李公麟将《九歌》具象化之后,山鬼的人物形象构图趋于稳定,并在相当长的一段时间内保持着不可磨灭的影响。

不同的是,此图中增加了另一个人物。画卷的左侧出现一人,此人身材魁梧,面露微笑,锦衣亮甲,左手执一长矛紧随其后,可能为山鬼的护卫。以往的《山鬼》图很少出现多人形象,这幅画为我们展示了画家注意到《九歌·山鬼》原文中“乘赤豹兮从文狸”,这是赵孟頫与众不同地方。另外,画卷上部出现浓密的云层也引起我们的关注。云在艺术中常用来表现想象的世界和梦境。赵孟頫在《山鬼》的上部大量使用云纹,既体现了《九歌》瑰丽辞藻内涵的超凡想象、山野中人迹罕至的荒凉幽远,又从云雾笼罩下的山石树木间体现了山鬼的神秘性。

“作画贵有古意,若无古意,虽工无益”。从赵孟頫的这句话可以看出他的山鬼图内涵的质朴和古意。“不假丹青笔,何以写远愁”,《山鬼》画作流露出的对《九歌》本质的复归,是绘画史上对山鬼的女神形象的一次回归和升华,至此山鬼的女神形象达到艺术的巅峰。

二、山鬼形象的变迁:形象乖张、怪诞不羁的男神

陈洪绶,明末清初书画家、诗人。陈洪绶一生以画见长,尤工人物画,“力量气局,超拔磊落,在仇(英)、唐(寅)之上,盖明三百年无此笔墨”,与当时的崔子忠齐名,号称“南陈北崔”。

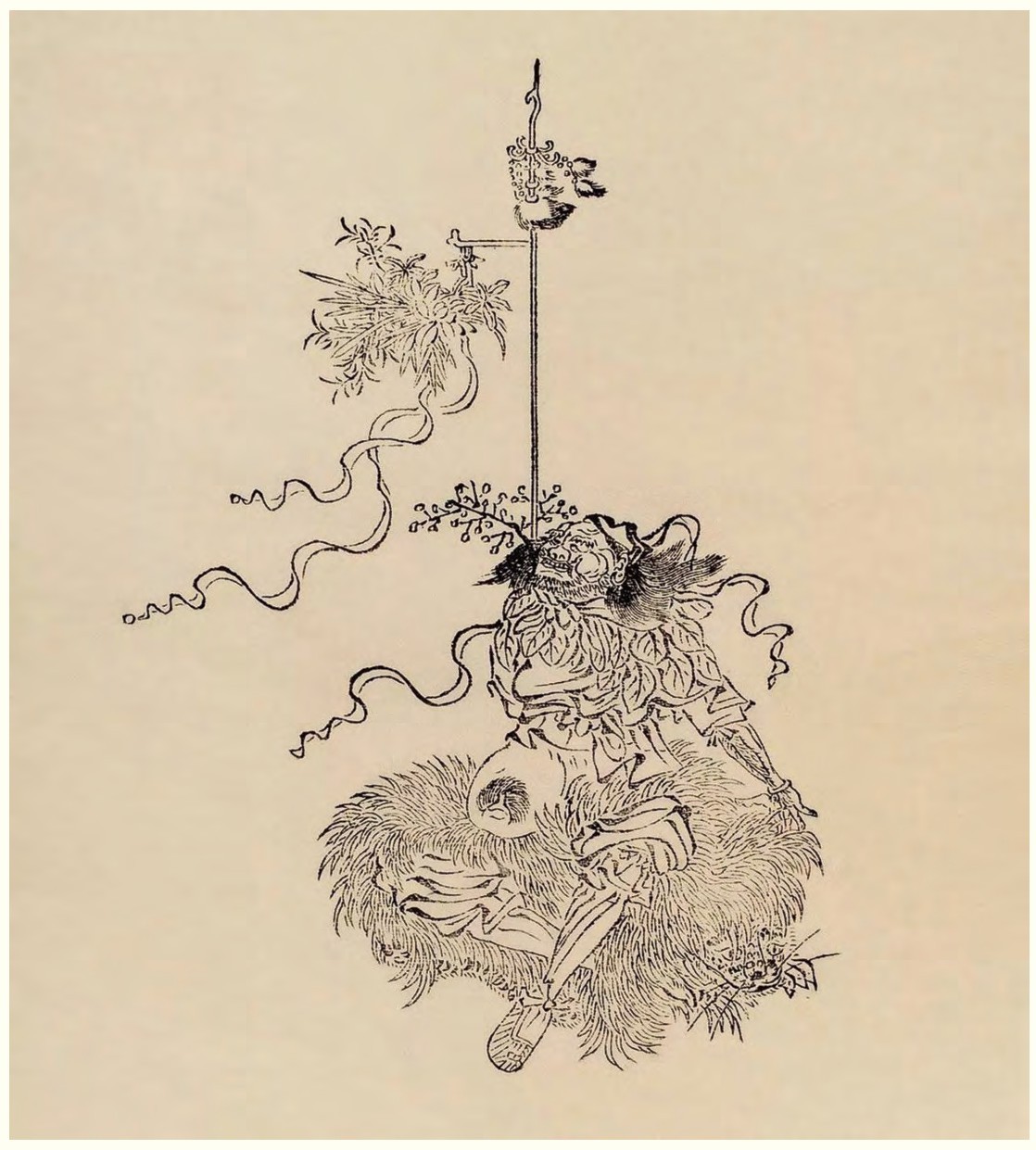

陈洪绶擅长作插图,其笔下的人物往往形象乖张、性格鲜明,用夸张的风格表现原作人物的精气神。陈洪绶的《九歌图》是绘画史上一次最为怪诞的再创作。陈洪绶的《九歌图》为木版画,而前文四位画家的《九歌图》都为水墨画。陈洪绶颠覆了以往山鬼性别为女性的固定格式,将其刻画为一名骑乘豹子的老年男性。陈洪绶《九歌图》中的山鬼露着半臂,脚穿草鞋,面目面目狰狞,毛发竖立,手臂干枯。他左手抚豹头,右手于身后执一长竿,左腿自然下垂,右腿弯曲,侧坐于赤豹之上。表情夸张,似大喜又似大悲,嘴含树枝直视西北方向。

几百年来固定的山鬼形象在陈洪绶笔下焕然一新,由此也揭开山鬼性别之争的序幕。张京华在《湘妃考》中指出:“山为阳,故山神当为男神;水为阴,故水神当为女神。今学者多以山鬼为女神,如游国恩《论九歌山川群神·论山鬼》云:‘山鬼似为女鬼而非男鬼,故有含睇宜笑,善窈窕,及怨公子、思公子之言。’姜亮夫《楚辞今绎讲录》云:‘河伯本应是阴性,山鬼本应是阳性,但自东汉以来,河伯一直为男性,山鬼一直为女性,这是个颠倒。’殊无此理。”由此可见,陈洪绶认为《九歌》中的山鬼应该是一位男性的山神形象,至于其狂放不羁的面部表情和怪诞不羁的穿着则是陈洪绶本人性格在画法中的具体体现。

陈洪绶之所以将山鬼性别改为男性山神,是因为《九歌·山鬼》原文的魔幻色彩深刻触动了他内在的精神气质。陈洪绶是一位对现实有深刻见解的独具个性的思想家,《九歌图》是对社会现状的感慨,也是对过往历史的抒怀。独特的个性也决定了陈洪绶独特的作画风格。对家国情怀的深入思考,也进一步拓宽了陈洪绶非凡的艺术道路,使其在中国人物绘画史上烙下不可磨灭的痕迹。

三、山鬼的形象回归:传统与现代、中方和西方相融合的清新世俗的女人

徐悲鸿的《山鬼》是现代最具特色的山鬼形象之一。徐悲鸿,原名徐寿康,中国现代画家、美术教育家,以《奔马》闻名于世。他将西画技法融入国画,对中国画坛影响极大。

徐悲鸿的《山鬼》,将山鬼形象从侧面改为正面,增强了面部表情的丰富细腻。整个画面山鬼神色忧郁,和以前的山鬼图类似。徐悲鸿的山鬼是一副几乎全裸的少女图。头戴花草编制的花环,肩披香草,身边花草环绕。左手挽缰,右手抚肩。所骑乘的赤豹红得发黑,而身后则是草木山石。体态大方,丰姿绰约,给人一种别样的亲切之感。

整幅画作色彩明亮,符合徐悲鸿一贯的作画风格,光线、造型对人物塑造配合得惟妙惟肖。是西方绘画技巧与中国传统文化内蕴完美结合的经典之作,在徐悲鸿笔下,山鬼的走向对准了画外,由世外走向了世俗,暗示了徐老先生对现实社会的肯定。再加上画中山鬼明显具有现代西方绘画的裸女特色,世俗色彩非常强,到此为止,山鬼形象终于从虚幻的神转变到现实的人。从北宋至今的漫长岁月中,山鬼形象终于完成了由鬼至神又由神至人的转变。

结语

山鬼主题的绘画史是一种具有民族特色的屈原接受史和建构史,而山鬼形象的逐步变化则蕴含着历朝历代画家对自身命运的真切体验与时代精神的完美融合。山鬼形象由女神转变为男神,又从男神变为女人,这一过程反映了神鬼之说对人类影响的逐步降低和人们对于自身命运掌控能力的逐步加强。研究山鬼形象的演变,可以增强我们以画解文、以画解史的能力,有助于我们从绘画角度了解各个朝代画家对屈原和《九歌》的独特阐释,有助于学习和借鉴以《九歌》为代表的古代传统文化的精粹。