一文看懂春秋第一主角晋国史

咱们今天说的晋国, 不是西晋不是后晋,而是历史上最早的晋字政权——周天子分封的姬姓诸侯国。晋国的历史概括下来其实就六个字 :

内乱,争霸,内侵

闲言少叙,正文开讲。

晋国得国始祖叫姬虞,周武王姬发第三子,西周第二代周天子姬诵之弟。地位及其尊贵,他爹是周武王, 叔叔是摄政周公旦,大哥是周成王,外公是姜尚,这些人物随便拎出来一个都能写个万儿八千字。

姬虞在姬发五个儿子里排行第三, 按照伯仲叔季又称叔虞,因为被封的这个地方以前是上古时期唐尧的封地,周成王即位以后, 周公旦辅政,发兵灭古唐国, 将姬叔虞封在这里,所以一开始姬叔虞的国号叫唐,侯爵, 其本人叫唐叔虞。

唐叔虞去世以后, 他儿子燮父即位, 将国都迁到晋水河畔, 因此改名晋国,姬燮就是晋侯燮。

所以咬文嚼字的讲,晋国的开国始祖是晋侯燮,但实际上始封国君是他爹唐叔虞。

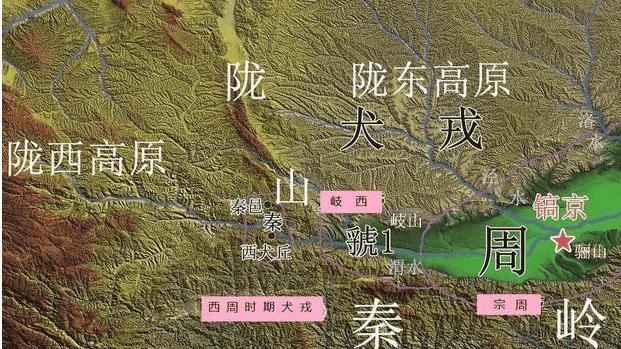

晋国的设置,并不是西周王朝的心血来潮,而是一种开疆拓土的尝试。当时先一步被分封的燕国在现在的北京一带,往南通过平坦的华北平原和中原相连接,而晋国则扼守华北平原一侧的太行山脉,对连接燕国,保证燕国和中原的连接非常重要。而在晋国的西北,则是另一个游牧民族山戎的游牧地区。

所以如果说燕国的设立是为了防止山胡的南下, 那么晋国的设立则是为了防止山戎的南侵。两国相互辅助, 互相支援,共同拱卫周王朝。

在整个西周王朝时期, 由于生产力是在太落后, 地广人稀,因此绝大部分的诸侯国都在猥琐发育之中,国力没有太明显的起色, 而且彼此间也由于缝隙太大, 很少发生土地和人口冲突。

一个更主要的原因是周天子的威慑力尚在, 宗法制对于各个诸侯国的秩序限制的井井有条, 因此除了南方那个不听话的子爵楚国和淮夷之地商王朝旧属徐国, 西周王朝时期的诸侯国基本没啥出头的机会。

内乱

公元前805年,晋国第九代国君晋穆侯率军相应周宣王的号召, 出征条戎, 不幸惨败而归, 刚好他老婆给他生下第一个儿子, 于是为了铭记这次惨白的耻辱,给嫡长子取名“仇”,意为铭记仇恨之意,这就是太子姬仇。

三年以后(公元前802年),晋穆侯再次出兵讨伐戎人, 大获全胜, 一雪前耻,恰好这时候老婆又生了一个儿子, 于是为了铭记这次胜利, 给这个儿子取名“成师”,意为成就王师之意。

当时的晋国大夫师服就批评晋穆侯, 取名如此长幼颠倒,尊卑失序, 晋国早晚要出大事。

晋穆侯去世以后, 经常跟随他出征的弟弟晋殇叔打破嫡长子继承制, 即晋国位,太子姬仇出逃,四年以后,姬仇率军返回晋国, 击杀叔叔晋殇叔,这位就是晋国历史上大名鼎鼎的晋文侯。

晋文侯大名鼎鼎氏因为两件事, 第一是在西周灭亡,周幽王被犬戎杀死以后, 晋文侯和卫武公等人拥立周幽王太子即位, 史称周平王。并护送周平王东迁洛阳。

晋文侯以再造之功被周平王授予征伐诸侯之大权,晋国随后在他治下疆土大大扩张,开始显露出崛起的趋势。

另一件事因为他在周平王东迁以后的第20年, 终于干掉了周平王的叔叔周携王, 结束了东周建国以来的二王并立的局面,

晋文侯去世以后, 太子姬伯即位,史称晋昭侯。晋昭侯即位以后, 对叔叔成师非常尊重, 不仅将他封在曲沃(史称曲沃桓叔), 而且允许他封地的城池建造的比晋国国都翼城还要大。

这明显是违背周王朝长幼有序的礼制的。于私,成师是他叔叔, 但于公, 他是成师的国君。但晋昭侯不顾大夫师服的劝阻,坚持给叔叔优待。

恰恰是这个安排, 导致了后来晋国长达67年的内乱之中。

简单来说就是,曲沃桓叔以及他的后人为了取代晋昭侯及其后人的晋国国君之位,疯狂的进攻晋国国君,试图以小宗取代大宗。由于晋国国都在翼城,这次长达67年的争夺也被称为“曲沃代翼”事件。

最终曲沃桓叔历经三代人努力(桓叔、庄伯、武公),经过六次曲沃代翼战争, 最终将晋昭侯的后人包括五代国君在内屠杀殆尽, 继承晋国国君之位, 并通过贿赂天子周釐王得到了其认可,完成了血腥的曲沃代翼任务。

曲沃武公即晋国位称晋武公。

嗯, 此后的晋国国君皆出自曲沃桓叔一系。

这是晋昭侯分封叔叔成师的时候打死也不会想到的。

也正是因为这个原因, 刺激了曲沃桓叔后裔中其他公族的野心, 这帮人也想复制曲沃代翼的历史剧, 在晋武公之子晋献公时期这种威胁日渐加剧。

同样的, 晋献公也深恐自己成为另一个晋昭侯, 因此就跟大司空士蒍合设计, 将其他公族大部分诛杀殆尽,仅留下几个世系偏远的郤氏、栾氏、韩氏作为亲信。其他公族则永远的消失了。

从此以后, 晋国的公族力量大大衰弱, 远不能再左右晋国政坛, 不仅如此, 不再任命公族也成为晋国政治的一打传统。也正是因为这个原因, 后来的晋国六卿, 主要有其他贵族所垄断,最终导致晋国国君势单力孤, 被六卿架空。

当然这就是后话了,我们先按下不表。

有一说一,没有了公族力量的威胁和阻碍, 东周前期的晋国迎来了生命力大爆发, 在晋武公和晋献公两代时期, 晋国横扫整个太行山以西,“并国十七,服国三十八”,国力迅速崛起。

晋国也即将迎来南下争霸的历史时期。

顺便插一句, 在曲沃代翼的这个近七十年里, 东周这一时期的历史舞台主要是在中原小霸主郑国和周边几个国家里演绎,也正是因为曲沃代翼让晋国忙于内乱, 无暇他顾,客观上促使了郑国小霸权的形成。

言归正传,晋献公开疆拓土非常厉害, 对自己的儿子下手也是非常狠辣,这货因为宠信妃子骊姬,在后者的劝说下, 萌生了废长立幼的想法。为此将三个大儿子全部迁居边远之地。

众所周知, 历来废长立幼都要导致大乱。

而晋国的另一位重要人物重耳也在这次被迁居之列。

公元前656年,太子申生被骊姬陷害, 不愿出国避难, 被晋献公逼死。随后另外两个儿子重耳和夷吾被迫出逃。

五年以后, 晋献公病死, 即位的国君因为年幼,无法控制局面,接连被晋国大臣里克杀掉。

流亡秦国的公子夷吾在秦国帮助下即位, 是为晋惠公, 但这位晋惠公惠而不至,上台以后就翻脸不认人,导致秦晋之间多次爆发战争,对内也背信弃义,甚至将迎立他的里克杀掉,导致晋国离心离德。

晋惠公在位十四年, 在大国争霸中没有任何作为,其整个政治生涯都是围绕如果夺取国君之位以及如何巩固上,对外甘愿割让土地,与秦国爆发韩原之战, 甚至兵败被俘。

这个人对晋国的发展没有任何积极作用。

所幸他很快就去世了(公元前637年)。其子即位, 是为晋怀公。

晋怀公年轻没啥威望, 又擅自诛杀大臣狐突,导致晋国朝野倒向流亡在外的重耳,一年之后重耳在秦国的帮助下回国即位,是为晋文公,而晋怀公则出逃被杀。

晋国终于迎来了它生命中重要的主人——晋文公。

晋献公的废长立幼导致的持续了二十年的晋国内乱也到此终于平息。

晋国迎来了它历史上高光的时刻。

争霸

也许是十几年的流亡生涯,让晋文公无形中对各国的政治现状有了深入的了解, 以至于这位六十多岁的老人回国即位以后能够以一种更加宏大和宽容的眼光去治理。在他的治下, 晋国终于开始正儿八经的有了大国的姿态。

当时的齐桓公霸权已经随着齐桓公的去世而衰落,新的霸权争夺开始酝酿。晋国的扩张和威慑已经让后边包括宋国在内的中原诸侯臣服, 而南方的楚国也在整合掉南方的诸侯国以后开始试图北方,双方对中原诸侯国的争夺成为大国外交的矛盾焦点。

春秋时期的争霸战争主要还是以拓展势力范围为主, 大国外交的核心思想就是让周边的小国臣服,带着一群小弟成为诸侯之长, 也就是霸主。而小国的外交。而小国的外交思想就是找一个大国当做靠山, 勉强维持自己的独立地位。

公元前632年,楚国攻打晋国的小弟宋国, 晋国出兵救宋, 双方在城濮爆发大战,史称城濮大战。

此战晋文公以在流亡期间曾经被楚成王款待为由, 后撤三舍(90里),引诱楚军进入包围圈,最终击败楚军, 赢得城濮大战的胜利。

城濮大战以后, 晋国得到中原诸侯国的拥护, 楚国的扩张受到遏制,这年晋文公在践土召开诸侯大会,晋、鲁、齐、宋、蔡、郑、卫等国包括周天子纷纷派出代表参加, 晋文公被推举为诸侯盟主, 周天子予以承认。

晋国霸权开始确立。

此后春秋争霸主要是在晋楚之间进行,从公元前632年城濮大战到公元前506年吴国攻入楚都郢之前, 双方经历了13场直接战争, 晋国11胜2败,从这个角度讲, 晋国基本垄断了春秋霸权,而楚国基本成为晋国的陪练。

公元前632年,城濮大战,晋国胜出,建立霸权。

公元前597年邲之战,楚国胜出,霸权转移到楚国。

公元前575年鄢陵之战, 晋国胜出,终结了楚国维持22年的霸权。

3年以后,14岁的晋悼公即位, 继续攻打楚国, 此后为了继续打击楚国, 晋国采用联吴制楚的大战略方阵, 通过扶持楚国背后的吴国来牵制楚国。

同时晋悼公还制定出“三架疲楚”战略, 即将晋国三军分成三部, 每部轮流带领一部分诸侯军队进入楚国作战, 快进快出,以达到让楚军疲于奔命不得他顾的目的。《左传》里评价说晋“三驾而楚不敢与争”。

晋楚争霸晋国呈现出完全碾压楚国的优势, 就连曾被楚国割地笼络的郑国在这段时间也不得不认清事实,转而投靠晋国。

但是晋楚争霸最受伤害的当属位于两国之间的中原诸侯国们, 当时齐国主要和晋国结盟, 而秦国则因为晋国的威胁大体采取和楚国结盟的外交策略, 唯有中原的郑、宋、陈、卫等小国既不能完全倒向晋国,也不能完全依附楚国。倒向任何一方就要面临另一方的战略威胁。

所以中原诸侯过的异常艰难。

于是在公元前546年,宋国提出双方坐下来好好谈一谈, 大不了我们这些小国以后两边孝敬,共同尊你们为霸主。

于是在这一年, 一场浩大的国际盛会在宋国召开, 包括晋楚在内的十八诸侯国纷纷派出代表参加, 这就是著名的弭兵之会。

在这次会议上, 晋楚同意平分霸权, 中原诸侯国们既向晋国纳贡, 也向楚国纳贡,两大国尽量不再打打杀杀。

尽管这次会议一定程度上增加了中原小国们的纳贡负担, 但此会议以后晋楚双方大体维持了四十多年的和平时期, 中原诸侯国门总算得以有点喘息之机。

嗯, 对百姓都是好事。

公元前509年, 楚国没忍住攻打了相邻的蔡国, 扣押了蔡国国君蔡昭侯。蔡昭侯被楚国扣押了三年, 回来以后跑到晋国控诉楚国的无理行径,并且拿出亲儿子压在晋国为人质, 请求晋国伸张正义。

公元前506年2月, 晋国正卿(首相)范献子在昭陵召开有齐、鲁、宋、蔡、卫、陈、郑、许、曹、苔、邾、顿、胡、滕、薛、杞、邾等18诸侯参加的昭陵会议,为蔡国伸张正义, 会上宣布:公元前546年晋楚双方曾经签署的弭兵之会的盟书从此作废,只有晋国是中原的合法霸主。

散会以后马上召集诸侯大军攻破楚国的长城, 杀入楚国境内。

但这次大战雷声大雨点小,最大的战果是帮助蔡国灭掉了它的敌对国沈国。然后晋国的六卿之一的荀寅(范献子盟友)乘机向蔡国索贿,不成, 于是改变主意要求退军。

晋楚方城之战就此草草结束。

每次看到这里的时候我都不禁感叹, 今天西方国家玩的那一套政治博弈, 我们的老祖宗在两千多年前就会玩了。

但是楚国最大的不幸来自于背后。

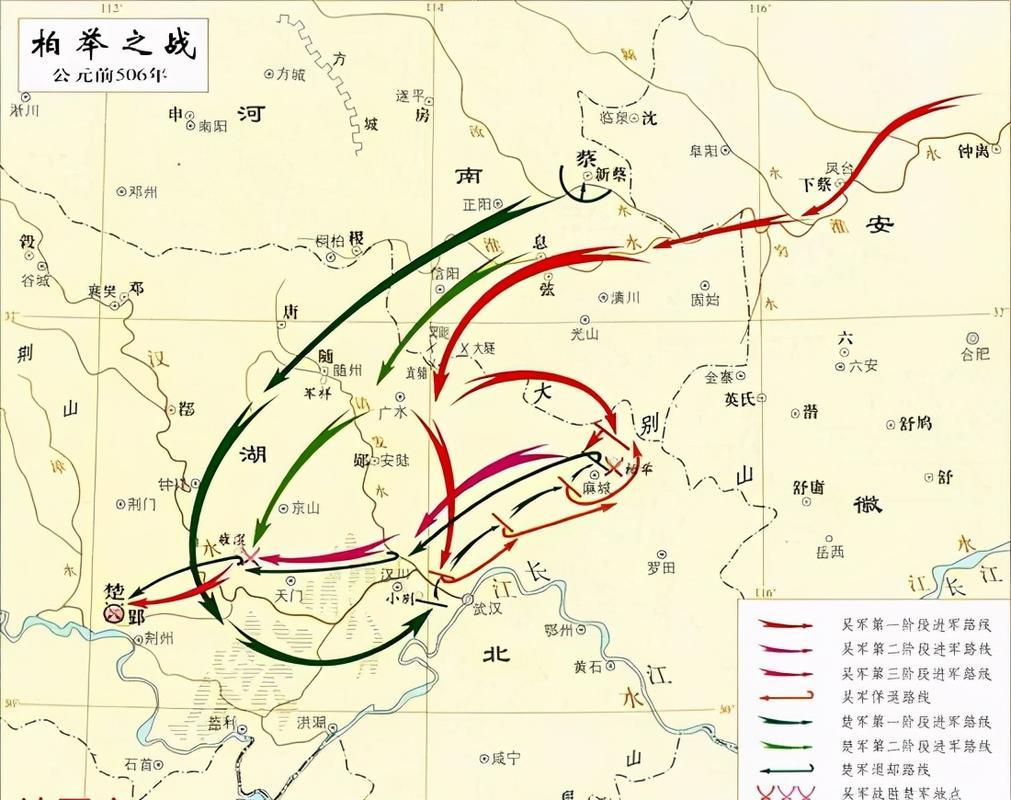

还是这年的冬天, 晋国经营了几十年的联吴制楚策略终于迎来大产出。

公元前506年冬, 吴国攻入楚国国都,楚国大乱。吴国夫差因此也北上会盟诸侯称霸。

所以我一直认为春秋五霸里边, 正儿八经的只有三个霸主, 一个是齐国,一个是晋国,另一个是楚国,其他比如吴国和越国所谓的霸主其实都是晋楚争霸过程中, 政治博弈出来的结果。

甚至有学者评春秋五霸时认为“齐一而晋四也”,晋国占四席。

所谓春秋五霸, 应当只有齐国的齐桓公和晋国的晋文公、晋襄公、晋景公、晋悼公当之无愧。

前506年以后,由于晋国六卿相互间的侵蚀已经进入最后阶段,晋国重心转向内部博弈, 而楚国外交重心被吴国吸引,不得不抽出大部分精力应对吴国的威胁, 晋楚争霸于是彻底偃旗息鼓。

实际上大家也越来越发现这种争霸越来越没意思, 因为没有一个大国可以长期垄断霸主地位, 而即便是霸主也并不能对自身实力有过多影响, 只有不断扩张自己的土地和人口才是增强实力的主要途径。

于是,春秋争霸开始转向战国兼并。

内侵

在城濮大战之前, 晋文公改革晋国军制, 设置三军, 每军分上下两军, 分别任命将领统帅, 谓之上军将、上军佐, 中军将, 中军佐, 下军将,下军佐。这就是著名的晋国三军六卿制度。

六卿不仅是三军的军事长官, 同时也是主导晋国政坛的行政大员, 晋国的外交内政都是在国君的领导下由六卿参与制定。其中中军将不仅是三军元帅, 同时也是晋国最高执政。

举一个浅显的例子, 我们可以用现代眼光理解, 六卿就是晋国的内阁,也是武装部队的军事长官, 而中军将就是内阁首相, 同时是三军元帅。

所以成为六卿之一, 就相当于进入晋国内阁, 实际上也就是成为了晋国决策层的一员。

同样的,由于晋献公时期屠杀公族, 并且此后形成了不任用公族的政治传统, 以至于晋国六卿主要都是由卿大夫掌握。主要由狐氏、先氏、郤氏、胥氏、栾氏、范氏、中行氏、智氏、韩氏、赵氏、魏氏等十一个世族轮流掌控,按照长逝次补的原则递补,共同辅佐晋国国君称霸。

这种制度的好处就是打破了公族对权力的把控, 卿大夫参政提高了晋国的统治基础,晋国政坛不断涌现出卓越的军事和政治人才, 政治活力非常强劲。

但坏处也是显而易见的, 这种类似于君主立宪的内阁制度, 久而久之, 国君就处于统而不治的地位, 每一个进入六卿的世家都会尽力扩张自家的势力, 而卿大夫势力的扩张必然会侵蚀国君的势力比如土地和人口等。

时间一久, 晋国国君的势力基本就被六卿瓜分的差不多了, 以至于晋国国君逐渐成为类似于大英帝国国王一样的虚职。

这就造成一个很奇怪的现象:

对外, 在晋国六卿的群策群力下, 晋国政坛爆发出强劲的生命力, 在国际上屡屡争霸成功, 在和楚国之间的一百多年的争霸战争中,大部分时间都处于霸主地位,国际地位显赫一时。

同时在晋国内部, 晋国国君逐渐被六卿架空, 像周天子一样成为一个虚职。

而我上边提到的晋国十一个世家为了争夺家族利益, 也竞相争夺这六卿的位置, 为此相互之间展开拉拢和兼并。

今天咱俩合伙干他, 明天我在找个盟友一起干你。

发展到最后一个强大的晋国更像是一个联邦国家, 在这个国家里, 国君控制一块, 其他世家各自控制一块,大家合并在一起,组成一个外表强大其实内部颇为分裂的邦国。

所以晋国的争霸史,其实就是晋国六卿的执政史,也是六卿十一家的相互攻伐史。六卿内部的矛盾变迁,也造就了春秋五霸的更替,其间的恩义情仇跌宕起伏,兼并厮杀激烈无比,他们共同谱写了一部壮烈的历史诗篇。

在持久的兼并厮杀中, 最终狐氏、先氏、郤氏、胥氏、栾氏、范氏、中行氏先后出局, 留下韩赵魏智四家。

公元前453年,晋阳大战,韩赵魏三家联军击败智伯, 瓜分智氏土地, 从此晋国只剩下韩赵魏三家。

智氏覆灭以后,本就成为吉祥物的晋国国君势力被明目张胆的瓜分掉,此后 于是韩赵魏三家卿大夫相互称诸侯, 并通过贿赂周天子得到其承认,正式位列诸侯。

这就是三家分晋。强大的晋国最终亡于内部卿族,这大概是当初晋献公诛灭公族的时候无论如何也想不到的结果。

三家分晋以后, 春秋也就基本结束了, 智伯灭而三晋之势成,三晋分而七国之形立。春秋到此结束, 战国也就开始了。

在三百多年的春秋史上, 晋国是当之无愧的主角,在以争霸为战略目的的引导下, 晋国先后征服或者击退周边的戎狄等族,客观上维护了华夏文明北方边界的安全, 另一方面也为晋国不断融入了新鲜的血液。

在中原地区, 晋楚争霸将包括秦齐大国在内的绝大部分国家卷入其中, 各国外交无不考虑晋国的影响力。

所以史书有言:”华夏文明看春秋,春秋大义看晋国“。

那么,关于晋国, 你还有什么看法, 可以放在评论区讨论。