中国唯一一座以“抗日”命名的山和它的故事

为纪念抗日山烈士陵园建园80周年,由赣榆区退役军人事务局组织编写的《抗日山志》于2021年8月出版发行。

新编《抗日山志》按志书体例分章、节、目撰写,设:序、凡例、概述、大事记、正文、附录、后记等篇章,正文共5章50节132目42.5万字,附录选辑历史文献48篇,图照68幅。由中国文史出版社出版,全国新华书店发行。

新编《抗日山志》全面、详尽地记述了抗日山及抗日山烈士陵园的建园经过、抗日英烈光辉的战斗历程和可歌可泣的英雄故事,以丰富的史料呈现了共产党、八路军波澜壮阔的抗战史、艰苦卓绝的奋斗史。是用好用活抗日山红色资源,弘扬革命精神,推进党史学习教育的生动教材,是一部优秀的精品良志。

《抗日山全景》

抗日战争时期,赣榆县隶属于山东抗日根据地滨海区,是山东抗日根据地的重要门户和屏障,同时也是日伪军“扫荡”“蚕食”山东抗日根据地的前哨阵,赣榆柘汪港还是黄海运输线上滨海抗日根据地的唯一港口。县内河川纵横、林木丛生、村庄繁密,便于指挥作战,八路军115师和滨海区领导机关,长期驻在大树村、朱范村等北部山区。

1941年3月19日,八路军115师教导二旅和山东纵队二旅联合发起青口战役,取得八路军主力东进滨海抗日首次大捷。战役中,教导二旅六团一营一连18位指战员为掩护大部队转移,在青口火叉巷与敌人血战,大部壮烈牺牲,史称“青口十八勇士”。青口战役胜利后,八路军115师决定,由教导二旅政委符竹庭负责为“十八勇士”和抗战以来全旅牺牲的指战员择地安葬,建碑立碣。1941年春,符竹庭牵头成立教导二旅抗日烈士纪念塔建塔工程处。赣榆、莒南、临沭三县边界山区属沂蒙山余脉,有大小山头32座,海拔300米以上的有夹谷山、大徐山、葛家山、祝其山、横山和廖山。符竹庭亲自带领旅政治部宣传股长柴川若和工程师杨立祥等人为抗日烈士纪念塔踏勘选址,跑遍了以上的大小山头,最后选中了赣榆西部海拔仅167米、名不见经传的马鞍山。

马鞍山被选中作为建烈士纪念塔的地点,一是它西北靠山东抗日根据地沂蒙山区,东南面向万里黄海;二是马鞍山山体石质坚硬,能出大块石料,修建纪念塔,纪念碑可以就地取材,省工省钱;三是马鞍山周围村庄的人几乎人人都会干石匠活,能工巧匠多;四是马鞍山地处赣榆、临沭、莒南三县交界处,是滨南抗日根据地的中心地带,地方党组织和抗日民主政府的机构健全,群众基础好。

1941年7月7日,抗日烈士纪念塔正式破土动工。建塔工程处就设在马鞍山下的刘闫庄村东,柴川若、胡邦凯和杨立祥、杨林祥等工程技术人员吃住在工地,“老六团”(八路军115师教导二旅六团的习惯称呼)派出一个排驻在工地,一边参加劳动,一边保卫石匠们的安全;遇有敌情,战士们首先掩护石匠们撤退,待打退敌人后再将石匠们接回来继续干。在建塔过程中,一般的墓碑1米多高,石料在山上可以就地取材,大的石料要到山下三四里地圈洪爽村一带开采,采到大块石料后,先做成毛坯,然后拉到山上磨细磨平再刻字。

当时没有起吊运输机械,就用两部牛车套上五六头牛往山上拉。上山时还要加上许多人往上推。战士们在搬土扛石头时,为了减少衣服鞋子破损,在施工时一律不穿上衣和鞋子,扛石头时肩上垫一块兽皮或麻布,被大家称为“驮山虎”。旅直属队集中全力曾于一夜平掉一个小山头。工兵连50个人在10天内运送泥土1250吨,平均每人运送25吨。1941年至1942年,是敌后抗日根据地最艰苦的岁月。抗日烈士纪念塔的经费来源于教导二旅全体将士每人每天从仅有的9两(旧制,16两为一斤)给养中节约1两支援建塔。

纪念塔要写碑文时,符竹庭和政治部的有关同志从方圆几十里请来几个擅长书法的秀才和私塾先生,摆开文房四宝请老先生们撰写。那天恰巧山东纵队政委、山东省战时工作推进委员会主任黎玉和115师政治部主任肖华也在场。几位老先生轮番上阵,连写了几幅,肖华看过后都不太满意。黎玉就说:“我推荐个人吧,我们山纵二旅有位团长叫武中奇,毛笔字写得很好,恰巧他就在山下不远的新集村中共山东分局党校学习,不妨叫来一试?”武中奇骑马赶到建塔指挥部,听说要为抗日烈士纪念塔书写碑名,二话不说,转身就去找毛笔,可能找到的毛笔都嫌太小。于是武中奇让战士找来几十根苘麻,他把苘扎捆起来,用刺刀去掉内芯和外皮,一顿连撸带削,制出一枝“斗笔”。武中奇凝神屏气,挥毫泼墨,笔走龙蛇,转眼之间七个斗方大字“抗日烈士纪念塔”一气呵成,字体于沉厚宕逸中洋溢着英风烈气。

武中奇晚年留影

1942年春,在抗日烈士纪念塔即将落成之际,教导2旅政治部又从文件箱中找到一本烈士花名册,为使烈士英名不被湮没,能与青史并传千古,于是又动工兴建了第七坡段抗日烈士纪念塔续塔及抗日烈士纪念堂和纪念碑。

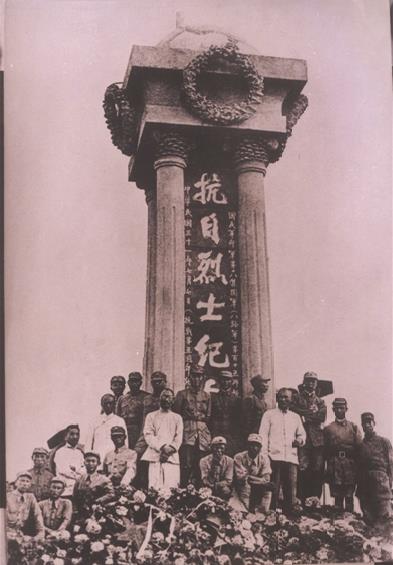

1942年7月7日,抗日烈士纪念塔建成。8月2日,八路军115师、山东军区在马鞍山召开了5000人参加的大会,隆重举行抗日烈士纪念塔落成典礼。八路军115师教导二旅政委符竹庭为主祭人,宣读了祭文。随后,由115师代师长陈光、山东军区副政委黎玉和山东省参议会副议长马保三致悼词。符竹庭将军语重心长地说:“我三千将士为反法西斯侵略,献出了宝贵的生命,如今安葬在巍峨的马鞍山上,假如有一天我牺牲了,请同志们记住,也要将我安葬在这里!”没想到一语成谶,第二年,将军就长眠于此。

抗日烈士纪念塔落成典礼

抗日烈士纪念塔建成后,随着小沙东海战中牺牲的烈士遗体迁葬到马鞍山和中共滨海区委书记、滨海军区政委符竹庭烈士墓的修建,到1944年7月,抗日烈士陵园初具规模,抗日山也由此得名。

1944年,以参加过赣榆大捷的战斗英雄郝凤双为原型,在纪念塔顶树起了八路军石膏塑像,但由于石膏经不起风吹日晒,剥落严重。1964年,赣榆农业机械厂根据赣榆县委的指示,又以华东战斗英雄、厂党支部书记——张志俭为模特造型,用钢铁铸造出一尊八路军战士擎旗执枪的塑像。该塑像高2.8米,重2.7吨。

八路军塑像

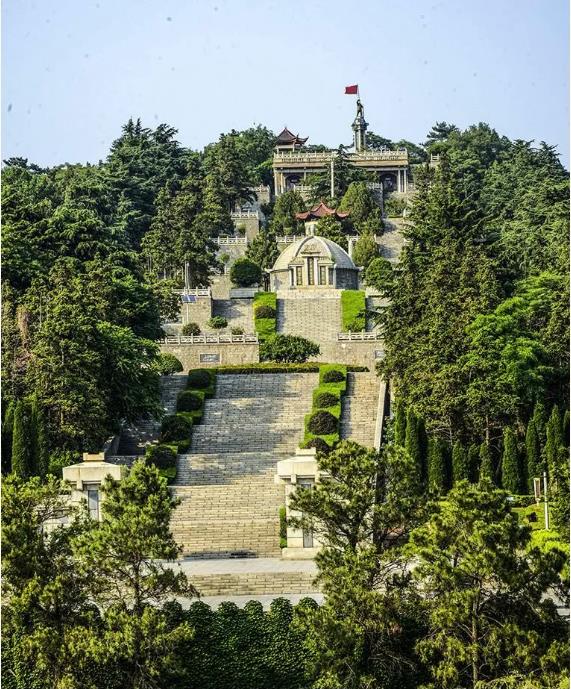

新中国成立后,赣榆人民倍加珍惜爱护抗日山,先后进行了4次大规模的修扩建。2001年2—8月,赣榆县全体党员干部和社会各界人士捐款1000余万元,县级财政拨款1600万元,全面开展抗日山烈士陵园的修扩建工程。新建综合楼、碑廊、陵园大门等设施。2011年清明前夕,将散葬于乡村田间的1165名烈士的忠骨全部迁入抗日山烈士陵园墓地,“慰烈工程”圆满完成。如今的抗日山烈士陵园,占地360多亩,分为8个坡段,363级台阶,1638座烈士墓,安葬着1800余位烈士的忠骨,塔碑上铭刻着3576位抗日烈士的英名。陵园内不仅安葬着八路军抗日烈士,也安葬着新四军抗日烈士;不但建有中国抗日英烈的纪念碑,也建有外国抗日英烈的纪念碑。其中,著名的烈士有威震滨海的符竹庭将军、国际友人汉斯·希伯、小沙东海战中牺牲的彭雄参谋长等。

陵园的第五坡段为中共滨海区党委书记兼滨海军区政委符竹庭烈士墓。符竹庭将军是江西省广昌县人,他15岁参加革命,16岁入党,从江西到陕北,从平型关大捷到创建滨海抗日根据地,转战万里,屡建功勋。1943年11月19日,符竹庭和滨海军区司令员陈士榘共同制定了“军事打击、政治争取、里应外和、全歼敌人”的战斗部署,攻打赣榆城。他卓有成效地开展瓦解伪军的工作,利用内线打开城门,并随同突击部队在前沿指挥作战,八路军以牺牲3人、伤37人的极小代价解放了赣榆城,生俘伪军71旅旅长李亚藩和团长张星三等几十名军官,全歼日伪军2000余人,并缴获大批战略物资,成为山东战场第二次大捷。此战作为经典战例,载入军史。

符竹庭将军

赣榆战役的胜利,沉重打击了驻新浦、海州、连云港地区的日伪军。日军为了挽回“皇军”的所谓尊严,对滨海区进行报复性的“扫荡”。不幸的是,在敌人报复扫荡中,符竹庭在战斗中牺牲于赣榆县黑林镇马旦头村,年仅31岁。滨海区军民遵照符竹庭生前嘱托,在抗日山上为他修建了一座六角亭式陵墓。棺椁釆用江西民间特有的悬棺方式,用四根铁索紧紧吊起悬空安放。为纪念符竹庭,1945年11月至1950年1月,赣榆县曾更名“竹庭县”。这是我国为数不多的以英烈名字命名的县份之一。原中国人民解放军总参某长杨得志在抗日山烈士陵园建园40周年纪念活动时,为符竹庭将军亲笔题诗:“赣南闽西初相识,万里长征风雨同。君赴敌后驱日寇,血洒赣榆留英名。”

符竹庭将军墓

陵园第三坡段是小沙东海战烈士冢。1943年3月17日,新四军3师赴延安学习的干部队一行51人,由师参谋长彭雄、8旅旅长田守尧率领,由苏北盐阜区乘船渡海,计划到赣榆县柘汪港口登陆转赴延安。船行至赣榆县小沙村东部海面时,与日军巡逻艇遭遇,发生了一场惊心动魄的木船对铁艇的海战。新四军将士们用手榴弹和驳壳枪打退了敌人一次又一次进攻,从凌晨一直坚持到黄昏。战斗中,彭雄、田守尧等16名团以上干部光荣殉国,其中包括田守尧将军的夫人陈洛莲、张池明将军的夫人张明等4位女同志。是役因发生在小沙村以东海面,故史称“小沙东海战”。

小沙东海战烈士冢

1943年7月7日,滨海区抗日军民决定将临时安葬在赣榆县芦阳区的彭雄等16位新四军烈士集体迁葬马鞍山,修建“小沙东海战烈士冢”,28位水手、船工分别安葬在陵园西墓区。烈士冢是一座圆形石砌公墓,直径10余米,墓前为三联式长碑,上有瓦屋脊状碑帽。中碑上题“小沙东海战烈士冢”,东碑为新四军军长陈毅的题词“浩气长存”,西碑为滨海军区司令员陈士榘的题词“英灵千秋”。背面是当年滨海军区政治部撰写的《纪念小沙东海战烈士文》。

陵园第二坡段建有抗日山革命烈士纪念馆。纪念馆初建于1973年,占地面积1000多平方米,馆名由著名军旅书法家武中奇题写。纪念馆共分为序厅、第一展厅、第二展厅、第三展厅、第四展厅,生动展现了滨海抗日军民顶天立地,战无不胜的英雄气概。

抗日山革命烈士纪念馆

抗日山烈士陵园先后被评为江苏省第三批文物保护单位、全国重点烈士纪念建筑物保护单位、全国青少年教育基地、全国爱国主义教育示范基地、国家国防教育示范基地、国家首批重点抗战纪念设施遗址、全国红色旅游经典景区、国家3A级旅游景区等。

2001年,原滨海军区滨北军分区政委刘西元中将为抗日山建园六十周年题词“苏鲁第一山”。2012年大型电视纪录片《抗日山》在央视播出。2013年,长篇报告文学《抗日山——一个民族的魂魄》,获得江苏省“五个一工程奖”。

来源:《江苏地方志》杂志红色地名专刊 连云港市赣榆区党史地方志工作办公室提供。

审核、发布:余晓辉