大军区司令的他,其他上将级别是5级,他被调整6级:级别不能搞高

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

1965年,军衔制被取消,取而代之的是行政级别。

听起来像是一次制度调整,实际上却是一次彻底的身份重塑。

在那场改革中,上将们的级别被重新划分,绝大多数人被定为行政5级。

然而,有些人却被调到了6级,这一“降格”让人百思不得其解。

陈再道,就是这群人中的一个。

作为大军区司令,他的资历和职务都不算低,但却被“特殊对待”。

为什么会这样呢?

事情要从头说起。

新中国建立后,军队的管理制度不断调整。

从建国初期的军衔制到后来的行政级别化,实际目的很明确:让军队和地方干部的管理体系更加统一。

这本身没什么问题,但在具体操作上却牵扯出许多微妙的矛盾。

当时,按照新定的行政级别标准,开国上将们大多被划为5级。

这个级别看似普通,但放在当时的权力体系中,已经算得上是相当高的待遇。

然而,像陈再道这样的几位将领,却被调整到6级。

有人不禁好奇,难道资历不够吗?还是说另有隐情?

陈再道的经历,其实颇具传奇色彩。

他是红四方面军的一员老将,经历过土地革命、抗战、解放战争,每一步都走得扎实。

解放后,他担任武汉军区司令员,按道理说,这样的履历不至于让他的行政级别低于其他上将。

可偏偏,他的级别被定成了6级。

更耐人寻味的是,陈再道本人对此也颇为不解。

他在回忆录中提到,自己明明符合5级的标准,却被上级“特别照顾”了一番。

事情的转折点,出现在1965年的定级会议上。

当时,军队内部的定级方案早已拟好。

按照惯例,总参谋长罗瑞卿负责提交方案,具体细节也经过了多方讨论。

这份方案中,陈再道原本是定为5级的。

然而,就在最终上报前,方案被调整了,调整的直接结果就是他的级别被降低。

有人说,这可能是因为“资历不能搞高”。

这话听起来简单,却透出一丝难以捉摸的意味。

要理解这句话的背景,还得看看当时的军政格局。1965年,军队内部的职级划分不仅关乎待遇,更关乎权力分配。

虽然表面上大家都在为同一个目标奋斗,但在具体的利益分配上,难免会有不同的考虑。

比如,来自不同方面军的将领之间,就存在一些微妙的平衡问题。

陈再道属于红四方面军,这一派系在政治资源上相对较弱,而当时军队的权力核心更倾向于其他方面军。

这种背景下,他的级别被调整,也许并不单纯是个人问题。

不仅如此,陈再道的经历还揭示了另一个有趣的现象。

同样是副兵团级的中将,有些人被定为5级,有些人却是6级。

这其中的标准,并没有明确的说法。

比如,郭天民、唐亮两位将军,虽然资历不低,但在1963年就已经离职休养,他们被定为6级倒也情有可原。

可像陈再道这样仍在军中担任重要职务的人,为何会被如此“对待”?这就让人不得不多想。

有人认为,这种调整可能与个人性格有关。

陈再道在军中以直率著称,不少人觉得他“不太圆滑”,这或许在一定程度上影响了他的仕途。

还有一种说法是,与他所在的职务有关。

当时的大军区司令,虽然是重要职务,但在行政级别上并没有绝对的优势。

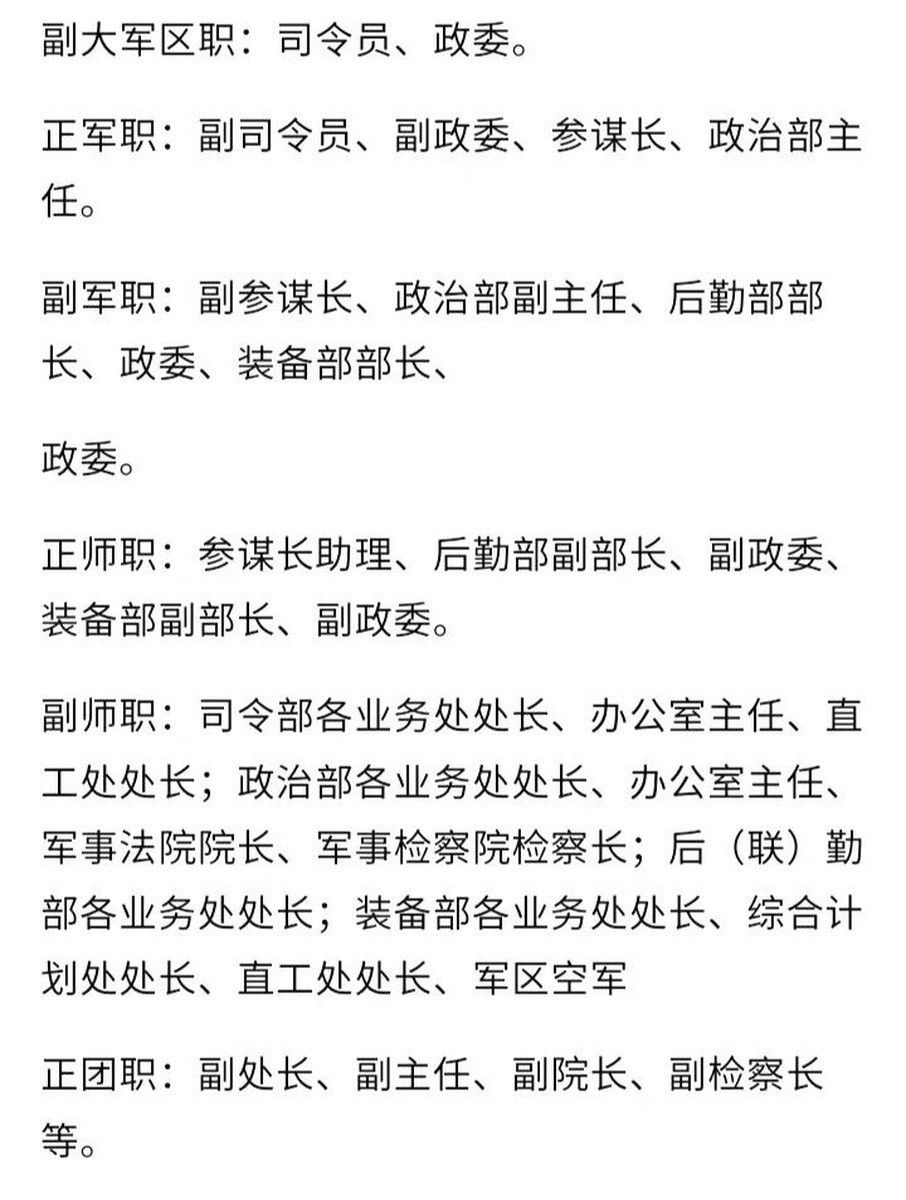

按照当时的“基准职务定级表”,大军区司令可以是5级,也可以是6级,这让调整有了操作空间。

更耐人寻味的是,陈再道并不是唯一的例外。

同样被定为6级的,还有空军副司令刘震,以及几位副兵团级的中将。

这些人的经历各有不同,但被调整的理由却都显得模糊不清。

一位熟悉军队定级的人士曾透露,这些调整背后,可能是为了平衡不同派系之间的关系。

换句话说,这并非单纯的职务评估,而是一种政治平衡的结果。

当然,也有人从另一个角度解读这一现象。

他们认为,定级本身没有绝对的对错,只要在合理范围内,5级和6级并没有太大的差别。

然而,在实际操作中,这个“合理范围”却成了模棱两可的借口。

比如,同样是副兵团级的洪学智,早在1960年就转入地方,担任吉林省农机厅厅长,他的行政级别依然是6级。

这说明,定级并不完全取决于军职,而是更复杂的综合考量。

陈再道对此事的态度,也颇具意味。

他并没有因此抱怨,而是继续兢兢业业地履行自己的职责。

他的经历,既是一段个人的历史,也是那个特殊年代的缩影。

在那个讲究“平衡”和“整体利益”的时代,个人的得失往往显得微不足道。

或许,正是这种“大局观”,才让许多像陈再道这样的将领,甘愿接受命运的安排。

有人说,历史的真相往往藏在细节中。

陈再道的级别调整,表面上看是一次普通的制度变动,实际上却牵扯出许多复杂的背景和考量。

这件事的背后,既有制度的变迁,也有个人的无奈,更有时代的独特印记。

或许,我们无法完全还原当时的真相,但通过这些片段,足以窥见历史的深意。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!