华夏历史上曾经拥有过的七块宝地,哪块失去最可惜?都是谁之过?

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

有人说,中国历史上的疆域变化,就像一场漫长的围棋对局,有时占尽先机,有时却被一步坏棋葬送大片江山。

历史上曾属于华夏版图的土地,后来一块块消失,最终定格为今天的模样。

失去的土地,哪一块最可惜?谁又该为这些遗憾负责?

一场决定命运的屠杀,埋下隐患

东汉末年,辽东的公孙家族已经在这片土地上经营了近百年,手握重兵,甚至敢和曹魏分庭抗礼。

到了公孙渊这一代,他更是直接自立为燕王,还一度想投靠孙吴,甚至允诺孙吴在辽东设立据点。

这在曹魏看来,简直是大逆不道。

于是,曹魏派出了司马懿,领军讨伐。

公孙渊本以为辽东易守难攻,没想到司马懿不仅长途奔袭,还在大雨中强行渡河,直接把辽东城围了个水泄不通。

几个月后,粮尽援绝,公孙渊出城投降,但迎接他的不是宽恕,而是血腥的屠杀。

史书记载,十五岁以上的男性几乎被杀光,尸体堆成了“京观”——一种用尸骨修筑的示威性建筑。

司马懿还下令,将辽东的汉民大批迁往内地,彻底让这片土地变成了无人区。

辽东空了,谁来填补?高句丽、鲜卑、百济趁虚而入,原本属于中原的汉四郡,在短短几十年内彻底沦陷。

后来的隋唐多次试图收复,但始终未能恢复汉武帝时期的全面控制。

可以说,司马懿这一刀,直接斩断了华夏对朝鲜半岛的掌控,让后来的统治者再难翻盘。

一场误判,让千年郡县化作异国

越南北部,古称交趾,自秦汉以来一直是华夏的行政区域,时间长达千年。

汉武帝设交趾郡,唐朝时这里甚至是岭南道的一部分,和今天的广西、广东同属一个行政区。

可以说,在汉唐时期,交趾的汉化程度极深,甚至比北方的某些边疆地区更接近华夏文化。

但到了五代十国,天下大乱,交趾的权臣吴权趁机自立。

南汉王朝曾想收复,但终究国力有限,只能作罢。

到了北宋初年,赵匡胤本有机会将其重新纳入版图,但他却认为交趾“地远民顽”,不值得劳师动众,于是选择接受其称臣,而不是直接出兵。

这一决定,让交趾彻底走上了独立之路。

后来的宋太宗,曾试图弥补这个失误,派兵征讨,但终究未能成功。

到了朱棣时期,明朝曾短暂收复并设立交趾布政使司,但这一统治仅维持了二十年,最终因战争成本过高而放弃。

如果赵匡胤当年果断一点,交趾或许不会成为一个独立国家,而是像广东、广西一样,成为中国的一部分。

毕竟,当时的交趾已经深度汉化,人口结构、文化认同都接近华夏,而不是一个独立的东南亚国家。

一场被动退让,让北方屏障拱手相让

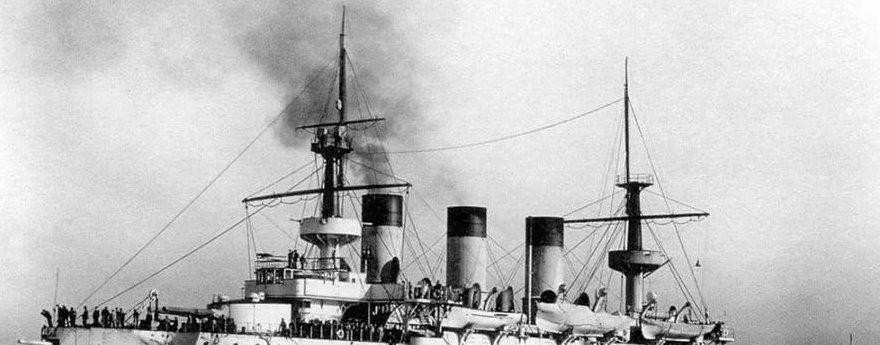

库页岛,这块比台湾还要大的岛屿,曾长期处于中国势力范围。

唐朝时期,这里归属黑水都督府管辖,明朝时又纳入努尔干都司。

虽然地处偏远,但与东北的联系从未中断。

到了清朝,俄国人开始频繁出现在这里。

他们先是派遣探险家绘制地图,随后便开始在岛上设立定居点。

日本人也不甘落后,一度在库页岛南部建立据点。

面对这两个虎视眈眈的邻居,清朝并没有采取强硬措施,而是选择了观望。

最终,在1860年的《北京条约》中,清政府被迫正式放弃库页岛,让俄国彻底占据了这块土地。

此后,库页岛成为俄国重要的军事和经济基地,至今仍然是远东战略重地。

如果当年清朝能更早意识到库页岛的重要性,加强驻防,而不是被动防守,或许今天的东北不必再受困于无出海口的局面。

一场仓促谈判,让“北海”变成了别人的湖

贝加尔湖,被古人称为“北海”,是世界上最大的淡水湖。

西汉时期,这里是匈奴的一部分,到了唐朝,贝加尔湖正式纳入中原王朝版图,归骨利干都督府管辖。

元朝时,湖区成为岭北行省的一部分,明朝时期,蒙古部族继续在此活动。

但到了清朝,俄国人逐步向东扩张,并在贝加尔湖周边建立了多个据点。

康熙年间,清军曾在雅克萨击败俄军,迫使对方谈判。

然而,在《尼布楚条约》中,清朝并没有就贝加尔湖的归属问题据理力争,而是默认其归俄国所有,等于拱手送出了这片战略要地。

如果当年清朝能像对待雅克萨那样强硬,或许贝加尔湖的归属不会轻易改变。

毕竟,这里不仅是水源宝库,还是东北通往西伯利亚的重要通道。

失去它,意味着中国的北方屏障进一步退缩,让东北的战略纵深大大减少。

历史没有如果,但却充满遗憾。

从汉四郡的丧失,到交趾的独立,再到库页岛和贝加尔湖的易主,每一次失去,都是一次决策的后果。

有的是因为短视,有的是因为无奈,但结果都是一样的——华夏的版图一步步缩小,曾经的疆域成为了别人的家园。

有人说,这些地方如果今天还在中国版图上,我们的战略环境会完全不同。

东北有了出海口,南海争端不复存在,甚至整个东亚的格局都会改写。

但历史不会重来,能做的,只有记住这些教训,让未来少一些这样的遗憾。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!