后续!青岛皇家美孚被挤兑闭店:多家门店遭群众哄抢,警方已介入

最近,青岛一家老牌烘焙连锁品牌“皇家美孚”突然成为了舆论的焦点,引发了社会各界的热议。这家有着30年历史的品牌,原本深受当地消费者的喜爱,但却因为“资金链断裂”“拖欠工资”“大规模闭店”等传闻,一夜之间陷入了前所未有的风波。更让人瞠目的是,谣言引发了消费者恐慌,不仅出现了疯狂挤兑的现象,还衍生出了大爷大妈哄抢门店财物的荒唐场景。

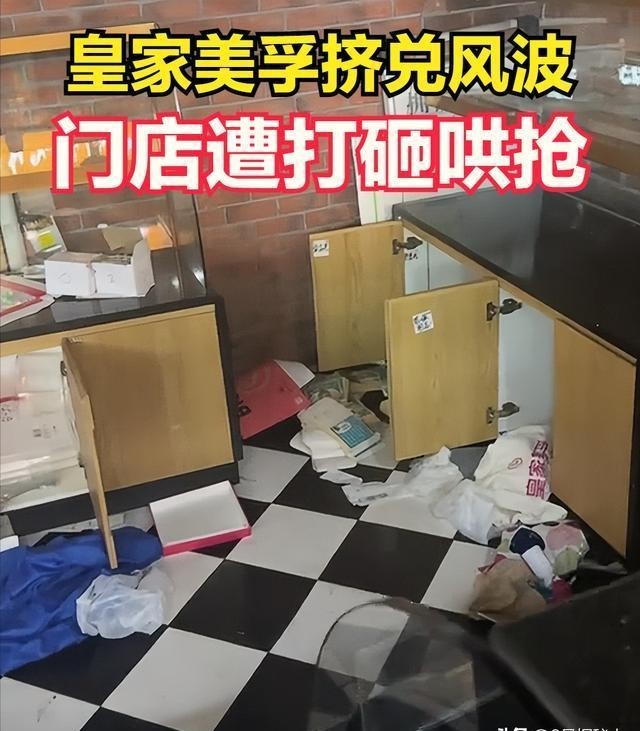

事情的起因很简单:不少消费者因信任品牌,参加了皇家美孚推出的高返利充值活动,结果充值后却听说门店可能倒闭,顿时人心惶惶。为了避免自己的钱打水漂,大家一窝蜂地冲到各个门店“清余额”,甚至直接抢购门店商品,导致店内存货被扫荡一空。更夸张的是,有人竟然开始哄抢餐具、原材料,甚至连门店装修物品都不放过。一时间,现场乱成一锅粥,警方都不得不介入处理。

可事情真的像谣言所说的那样吗?皇家美孚的问题究竟是经营危机,还是被传言推向深渊?大爷大妈们的疯狂行为是否合理?这件事背后的真相到底是什么?今天,我们就来聊聊这场由“谣言+挤兑”引发的闹剧,以及它对社会的警示。

说起皇家美孚,许多青岛人都不陌生。这家成立于上世纪90年代的烘焙连锁品牌,曾是无数人记忆中的味道。从蓬松的面包到香甜的糕点,皇家美孚不仅承载了一代人的童年美食记忆,也成为了青岛烘焙市场的标杆。谁能想到,这样一个口碑良好的老牌企业,却因为一场突如其来的信任危机,几乎走到了生死边缘。

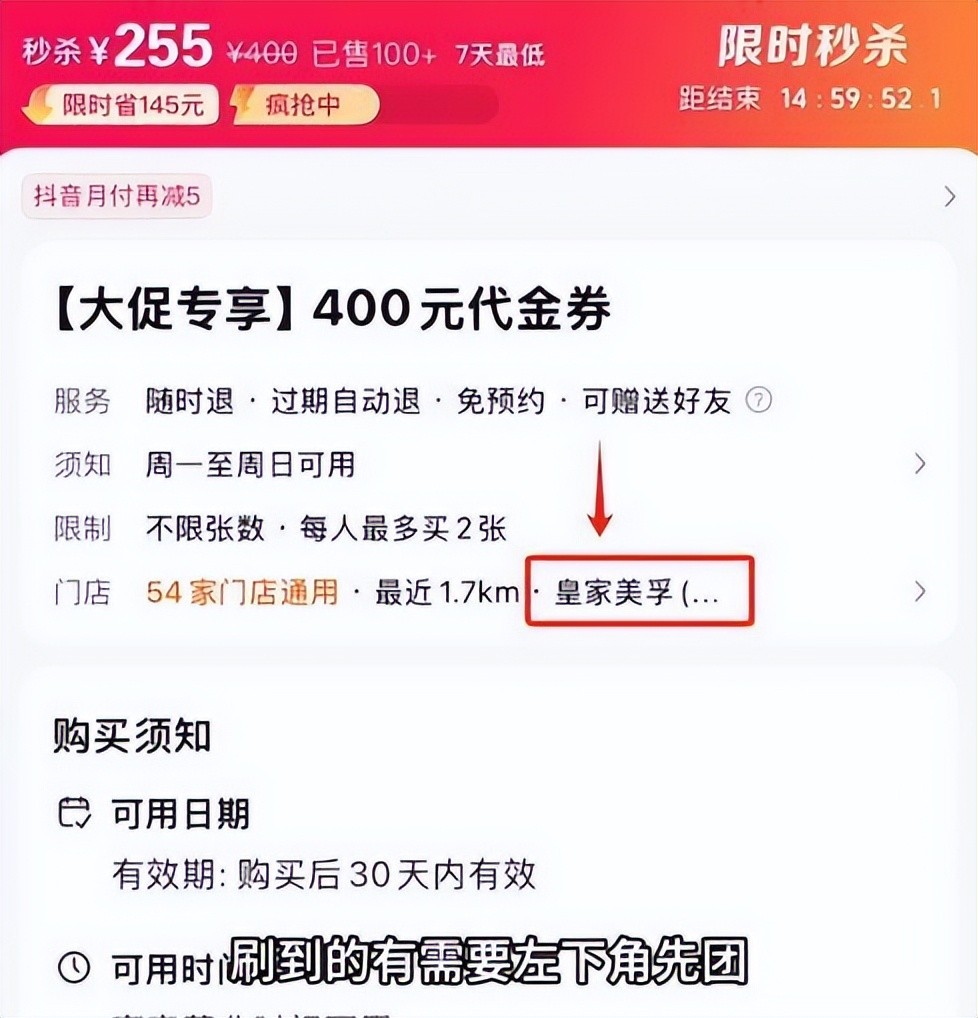

事情的导火索,源于元旦前后的一场“充值风波”。当时,皇家美孚推出了一项优惠力度极大的充值返现活动,不少消费者认为“羊毛薅得值”,纷纷充值。可没过几天,网络上就开始疯传“资金链断裂”“门店即将倒闭”等消息,甚至有网友用“跑路”来形容皇家美孚的现状。这一传言像滚雪球一样越传越大,直接点燃了消费者的焦虑情绪。

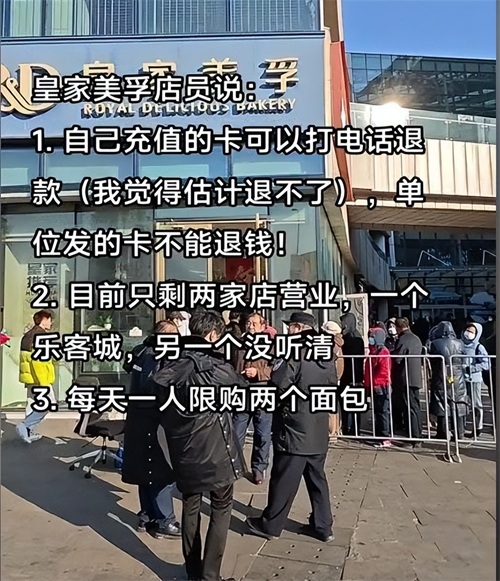

为了保住自己的充值余额,消费者们开始疯狂涌向门店。有些人一次性买走几十个面包,有些人甚至从早上排到晚上,就是为了把卡里的钱花光。门店的存货有限,面对突然暴增的购买需求,供应链根本跟不上,许多门店商品被抢购一空。更让人哭笑不得的是,有些人见面包不够,竟然开始哄抢店内的餐具、厨具,甚至连原材料都不放过。还有网友爆料,某门店的装饰横幅都被人扯走了,大爷大妈们的“抢货战斗力”堪称惊人。

面对这样的混乱局面,皇家美孚的员工也是叫苦不迭。有人试图劝说顾客冷静消费,但往往话还没说完,就被愤怒的顾客打断。甚至有店长站出来喊话“这里有监控,抢东西是违法的”,却依然无法阻止哄抢的场面。更有甚者,有些门店的后厨都被冲破,原材料被一扫而空,导致本来还能生产的门店也不得不关门停业。

事情闹到这个地步,警方终于介入。一些门店外已经能看到执勤的民警,不少消费者在看到警察后才有所收敛。这场风波带来的后果却已经无法挽回。门店被抢空、员工情绪崩溃、品牌形象受损,皇家美孚的经营无疑雪上加霜。

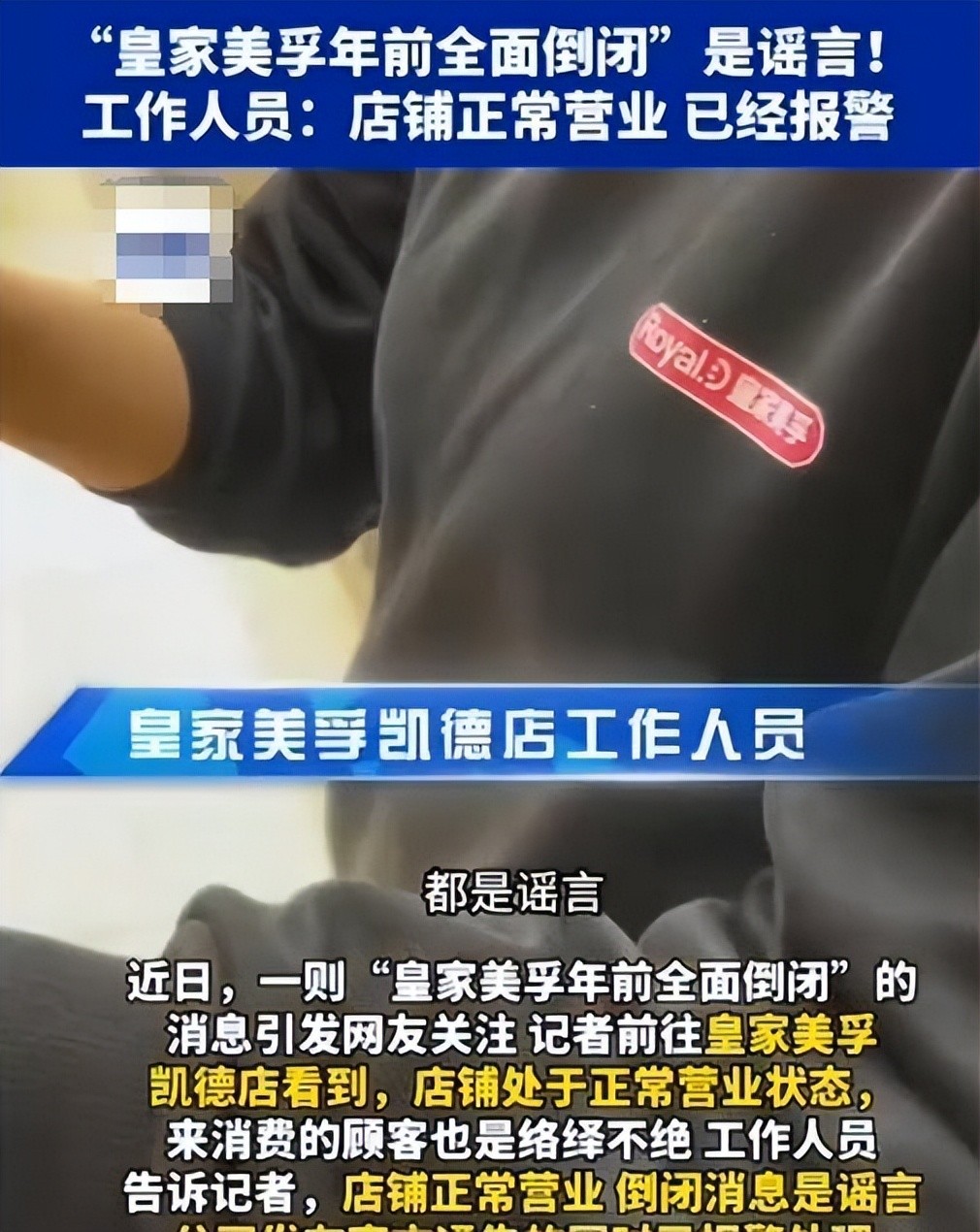

让人唏嘘的是,整件事的起因或许只是一次普通的经营调整。根据皇家美孚官方的说法,门店的暂时关闭并非资金断裂,而是因为突如其来的挤兑导致供应链超负荷,才无奈选择停业整顿。官方还表示,他们正在积极调整产能,希望尽快恢复正常营业。这份声明并没有完全平息消费者的怒火。不少人质疑,如果企业没有问题,为什么会推出高返利充值活动?如果经营正常,为什么门店关门时没有提前通知?这些质疑的声音也在一定程度上加剧了消费者的恐慌情绪。

其实,类似的“挤兑风波”在商业历史上并非第一次发生。在90年代的中国,一些本地企业因为经营不善或市场环境恶化,频频出现资金链断裂、门店关闭的情况。这种现象一旦被媒体放大或被谣言扭曲,往往会引发消费者的连锁反应,最终让企业陷入“越传越坏”的恶性循环。而皇家美孚的遭遇,似乎正是这一历史规律的重演。

如果把这次事件比作多米诺骨牌,最先倒下的那块牌,显然是消费者的信任。一家企业如果失去了顾客的信任,那就像一艘没有舵的船,随时可能被风浪掀翻。而在皇家美孚这件事里,这种信任危机似乎被消费者的恐慌情绪放大到了极致。甚至有不少网友调侃,“大爷大妈挤兑面包的架势,堪比股市暴跌时的抛售潮。”但玩笑归玩笑,这场“挤兑风波”给企业和社会都带来了沉重的教训。

说到底,消费者的恐慌并非无缘无故。近年来,各种企业“跑路”事件屡见不鲜,尤其是一些看似经营良好的品牌,往往前一天还在打折促销,第二天就人去楼空。例如,2018年的“红黄蓝早教中心”风波,某些门店在突然停运后,导致无数家长维权无门。再2022年某连锁美容机构因资金链断裂,直接关停全国门店,提前充值的会员损失惨重。这样的前车之鉴让消费者对“预付费模式”越来越敏感,一旦有风吹草动,立刻会引发群体性反应。

而皇家美孚的这次危机,恰恰踩中了这个“雷区”。从高返利充值到关店传闻,消费者自然会联想到“跑路”的可能性。更何况,企业在危机初期的应对显得手足无措,缺乏透明的信息沟通,进一步加剧了大众的猜疑。消费者的挤兑行为似乎成了“自救”的唯一选择,但这种行为在短期内虽然看似保护了自己的利益,实际上却把企业推向了更深的困境。

除了消费者的恐慌行为,事件中的另一个重要角色——哄抢者,也值得我们深思。抢购商品尚可理解,而抢餐具、厨具,甚至装饰横幅的行为,显然已经超出了理性的范畴。有人调侃,大爷大妈们在哄抢时的“战斗力”简直堪比“打折鸡蛋现场”。但玩笑背后,折射出的却是法治意识的缺失。无论企业是否真的陷入危机,哄抢财物的行为都已经构成了违法。更令人无语的是,有网友爆料,很多哄抢者甚至并非皇家美孚的会员,而是“趁火打劫”的路人。这些行为不仅让企业雪上加霜,也让社会秩序陷入混乱。

事实上,这种“集体失控”现象并非首次出现。回顾2011年的“双汇瘦肉精事件”,当时的谣言直接导致全国范围内的“双汇”产品滞销,消费者退货潮涌现,甚至有商场员工趁乱哄抢货物。类似的案例还有2016年的“某快递公司倒闭风波”,谣言传播后,大量消费者疯狂涌到网点提货,甚至强行闯入快递仓库哄抢包裹。历史一次次证明,当大众情绪被谣言点燃时,理性往往会被集体的焦虑和恐慌淹没。

问题的根源并不全在消费者。企业自身的管理漏洞和沟通不及时,也是导致危机扩大的重要原因。皇家美孚在危机初期的回应显然缺乏说服力,仅仅以“暂时闭店供货不足”来解释,难以消除消费者的疑虑。而在挤兑和哄抢发生后,官方的反应也显得滞后,没有及时出台具体措施稳定局势。某种程度上,这种“慢半拍”的处理方式让消费者更加坚信企业存在经营问题。

说到这里,我们不得不反思:这样的事件究竟能给企业和消费者带来怎样的警示?对于消费者在面对类似风波时,应该保持理性,避免盲目跟风或采取过激行为。抢购商品、哄抢财物不仅无助于解决问题,还可能让问题变得更加复杂。对于企业透明化、及时化的危机公关尤为重要。尤其是在当下这个信息传播速度极快的时代,一旦危机发生,企业就需要第一时间通过权威渠道发布真实信息,避免谣言扩散。

最重要的还是要反思“预付费”商业模式的风险。近年来,预付费模式已经成为许多行业的标配,但这一模式的隐患也日益显现。一旦企业经营出现问题,消费者的权益往往难以保障。对此,有专家建议,相关部门应该加强对预付费模式的监管,建立第三方资金托管机制,避免消费者的资金被随意挪用。

结语

皇家美孚的这场风波,既是一场由谣言引发的“挤兑危机”,也是一面反映社会问题的镜子。消费者的恐慌、哄抢者的疯狂、企业的失误,都让这起事件变得扑朔迷离。但无论真相如何,这场闹剧最终受伤的,既是企业,也是消费者。

对于企业失去信任比失去资金更可怕;对于消费者理性和法治意识同样重要。我们希望皇家美孚能够尽快走出危机,也希望类似的事件不要再发生。毕竟,只有在一个诚信和理性的环境里,企业和消费者才能共同成长,社会也才能更加和谐。