清朝闭关锁国:历史上最昂贵的错误决策

历史是一面镜子,映照着人类的成败与得失。清朝的闭关锁国政策,便是一例鲜活的反面教材。它让中国这片土地在近代的巨变中陷入被动,从“天朝上国”的幻梦中惊醒时,已然落后于世界百年之久。我们今天试图回溯这段历史,并非为了苛责先人,而是要追问:为何当时看似合理的决策,竟铸成了如此深远的历史悲剧?

从“海禁”到“闭关”:一段防御性的历史逻辑

闭关锁国的开端并非始于清朝。早在明代,为防止倭寇侵扰,朱元璋便实行“海禁”,严禁民间与外界贸易,试图用禁绝海外交往的方式维护国内稳定。然而,这一政策从一开始便饱受争议:沿海的走私活动屡禁不止,民间经济也因此受到极大打击。到了明中后期,张居正等改革派试图松动这一政策,推动与海外的正常贸易,才让中国重新与世界建立了有限的连接。

清朝入关后,这种防御性的逻辑却再度被强化。康熙初年,为彻底消灭沿海的郑成功势力,清政府颁布了“迁界令”,将沿海居民强制内迁几十里,切断了与海外的任何联系。这一政策实施之严苛,导致大量渔村、商港被摧毁,经济凋敝,百姓流离失所。虽然迁界政策在康熙中后期逐渐废除,但它的影响却深深嵌入了清朝统治者的治理逻辑:对海洋经济充满警惕,对外来势力充满戒备。

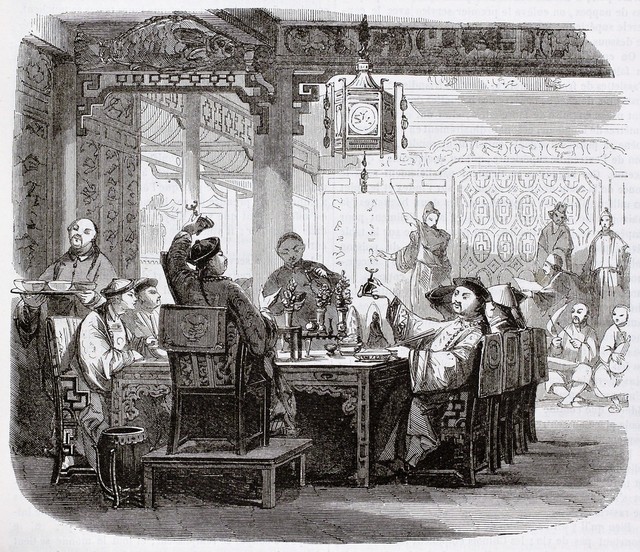

而到了乾隆时期,清廷的闭关政策达到了顶峰。这一时期的大清,已进入了所谓的“康乾盛世”。乾隆帝自诩“天朝上国”,认为大清地大物博,无需外来之物。这种优越感让他在面对英国特使马戛尔尼提出的通商请求时,直接回绝:“天朝物产丰盈,四海臣服,何须外夷之物?”乾隆的自信固然出于对清朝国力的自豪,但也暴露了对外部世界的无知和盲目自大。

闭关的逻辑与操作:为何选择“一关了之”?

清朝的闭关并非完全断绝对外往来,而是采取了一种高度控制的方式:所有对外贸易只能通过广州一地的“十三行”进行,外国商人必须严格遵守清政府制定的各种规定,例如不得进入内地、不得与中国民众私自交易等。这种贸易方式表面上让清政府牢牢掌控了对外经济的主动权,但实质上却严重限制了中国与世界的交流。

闭关政策的本质,是清廷试图以“防守代替开放”。在他们看来,开放意味着失控,而闭关则可以守住现有的秩序。然而,工业革命的浪潮已经在欧洲席卷而过,清廷却依旧沉浸在“天下无敌”的幻想中,错失了变革的最佳时机。

闭关的代价:工业革命时代的“旁观者”

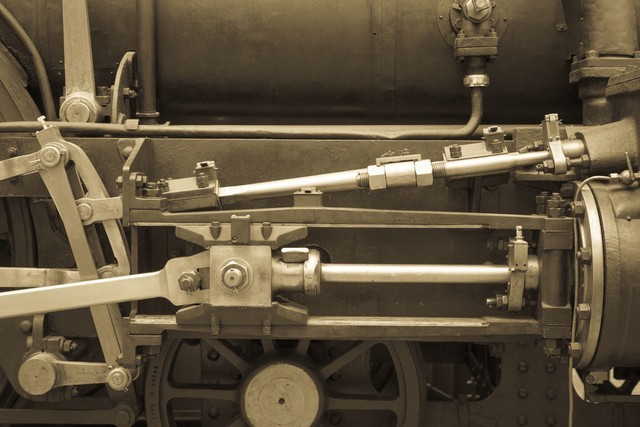

19世纪初的世界,正处在工业革命的高潮期。英国凭借蒸汽机和机械化生产迅速崛起,成为全球贸易的主导者。而与此同时,中国却因为闭关政策,将自己排除在这一伟大变革之外。

1. 技术停滞与工业化脱节

工业革命的技术,如蒸汽机、铁路、纺织机等,不仅改变了生产方式,也深刻影响了世界格局。而清朝,依旧停留在农耕与手工业主导的经济形态中。英国的蒸汽船横行海洋时,清朝的船只仍以帆船为主;西方的工厂体系日益壮大时,中国的丝绸、陶瓷却依然依靠手工制造。技术的落后,让中国错失了崛起的机会,也使其在与列强的对抗中一败涂地。

2. 外交上的被动与屈辱

闭关不仅导致了技术的落后,更让清朝在国际关系中陷入孤立。鸦片战争爆发时,英军的坚船利炮让清廷措手不及,最终以割地赔款的《南京条约》收场。此后的一系列不平等条约,更是将清朝推入了“半殖民地化”的深渊。

3. 思想的僵化与文化的迟滞

相较于技术和经济的滞后,思想上的闭塞或许是闭关带来的更大灾难。在闭关政策下,清廷对外部世界的认知停留在“夷人皆蛮”的刻板印象中。而当西方国家的平等、民主等新观念开始传播时,清朝的士大夫阶层却仍将注意力转向“汉唐之制”这样的古代历史和经学研究。这种思想的迟滞,使得中国在面对外部冲击时,既无理论指导,也无实践经验,最终丧失了自我革新的能力。

从闭关到被迫开放:清朝的觉醒太晚

闭关锁国的终结,始于鸦片战争。战争的惨败让清廷意识到,闭关政策已无法维持“天朝”的尊严。但即使如此,清政府对开放仍充满犹豫:一方面试图引入西方技术进行“自强”,另一方面又害怕开放过度威胁自身统治。这种左右摇摆的态度,使得晚清的改革步履维艰,最终在内忧外患中走向覆灭。

历史的教训:拒绝闭关的新时代启示

清朝闭关锁国的代价,至今依然警示着后人。当下的世界,全球化的浪潮愈演愈烈,科技的发展日新月异。一个国家若固步自封,无疑将被历史的车轮无情碾过。

然而,开放并不意味着毫无保留。如何在开放中保护本国利益,在吸收外来经验的同时保持文化自信,是每一个国家在发展过程中都必须面对的问题。清朝的失败告诉我们:一味防守绝非长久之计,唯有真正主动拥抱变化,才能在大变局中立于不败之地。

闭关锁国的终结是中国现代化的起点

清朝闭关的悲剧,是中国近代落后挨打的根源之一。我们在回顾这段历史时,应当更深刻地认识到,世界从不等待犹豫者。正如鲁迅所言:“无穷的远方,无数的人们,都与我有关。”对于今天的中国,这句话依然意味深长。