六首状元黄观,明朝文人的风骨

大明洪武年间,出了一位神奇的状元,他的名字叫黄观,字澜伯,乃是安徽池州府人士,不过呢,黄观本不姓黄,由于他父亲早年入赘到许姓人家,所以黄观原本追随母亲的许姓。

入赘这种事情,对于当时黄观的父亲来说,也许也是为了一口饭吃,本也是无可奈何的事情,可少年黄观却一直引以为耻,加上家境贫寒,黄观坚信知识能够改变命运,所以一门心思的努力学习。

家人都觉得黄观也的确有读书的天分,于是更是十分的鼓励,黄观师从元末明初的学者黄冔,勤奋刻苦,发愤图强。

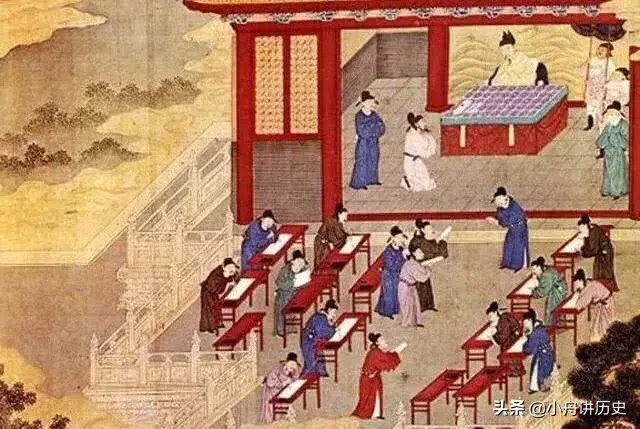

大明初创,朱元璋大兴科举,此时的黄观也和天下学子一样,投身科举考试。

黄观首先在县里参加了科举制度最初级的选拔考试——县试,并且取得全县第一的成绩,夺得案首之名。

如果说黄观取得县试第一是幸运的话,接下来在府试当中,他依然取得全府第一的成绩,继续稳居案首之席,更时人惊叹的是,之后黄观居然又在院试当中取得全省第一,一举成为三试案首,这就是妥妥的实力。

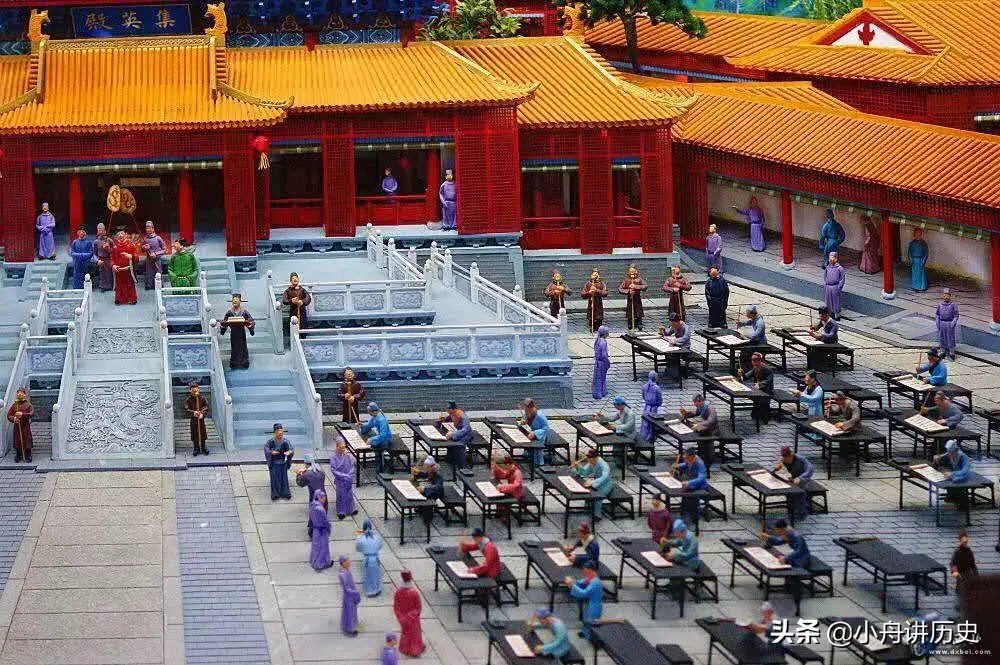

这县试、府试和院试,又称童试,是科举最初级的门槛考试,三年两考,考生在户籍所在县府省报名参加。

县试通过之后才能参加下一级府试,只有府试也通过了,考试通过者才能继续参加下一级省里组织的院试,这有点像是入学的资格考试,如果考生连童试都过不了,那后面科举考试就可以不用考虑了。

夺得县、府、院三试第一的黄观,震惊乡里,三试案首让他成为家乡的神话。

不过,黄观的神话可没有止步,洪武二十三年八月,黄观参加了南京的乡试,中头名举人,夺得解元。

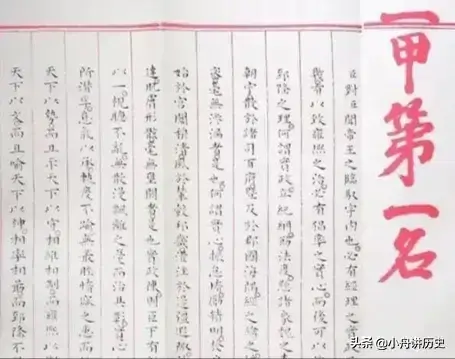

洪武二十四年三月,黄观参加会试中贡士头名,夺得会元,洪武二十四年四月,黄观参加殿试,提出“耕守塞上”的策论,当时天下初定,北方草原的残元势力蠢蠢欲动,黄观的策论很对朱元璋的胃口,黄观得到了朱元璋的赏识,被朱元璋钦点为殿试头名,成为钦定状元。

黄观连中县、府、院、乡、会、殿六试头名,被誉为“六首状元”,他简直就是当时的神话,更被天下士子奉为偶像。

黄观中状元之后,被朱元璋授予翰林院修撰,这成为黄观的入仕起点。

洪武二十九年,年仅三十二岁的黄观升任礼部右侍郎,进入国家权力中枢,并取得了恢复父姓黄的恩典,在此之前,他一直随着母姓,叫许观。

建文元年,黄观担任右侍中,当时朱棣入京,对建文帝入朝不拜,黄观当面斥责和顶撞朱棣,至此黄观和朱棣结下梁子,引起了朱棣对黄观的极大不满。

朱棣发动“靖难”,在开出的“奸臣”名单中,黄观大名列于第六位,成为朱棣“靖难”必杀的“奸臣”。

建文四年,朱棣攻克首都应天,建文帝失踪,此时的黄观正在安徽一带督师勤王,当应天被攻克的消息传来的时候,黄观乘坐的船只正经过安徽安庆的罗刹矶,黄观得到应天城破、建文失踪的噩耗之后,于是穿戴整齐,朝东三拜,这位六首状元,带着文人的风骨,投江殉难。