巴利文与印度梵文:佛教典籍的辉煌交融,解构佛教文化瑰宝

文|削桐作琴

编辑|削桐作琴

前言

佛教作为世界上最重要和广泛传播的宗教之一,其核心经典《巴利三藏》被认为是佛教教义的根本依据。

而这些经典最初是以巴利文写成的。但巴利文并非孤立存在,而是与印度梵文密切联系的一部分。

巴利文与印度梵文的历史渊源

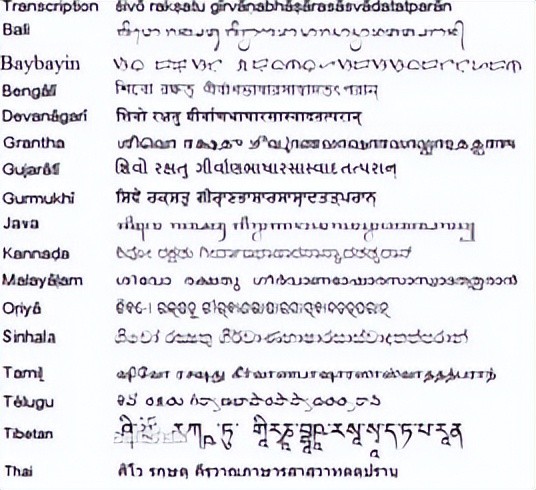

印度国家拥有丰富多样的语言和文化传统。在这个多民族和多文化的土地上,巴利文和印度梵文作为两种重要的古代语言相互交织,共同谱写了印度语言学的辉煌篇章。

巴利文和印度梵文的历史渊源可以追溯到古代印度的梵语时期,梵语是一种早期的印欧语系语言,在印度有着悠久的历史和广泛的应用。

梵语主要用于宗教、哲学和文学方面的文字表达,成为古代印度文化和学问的重要载体。

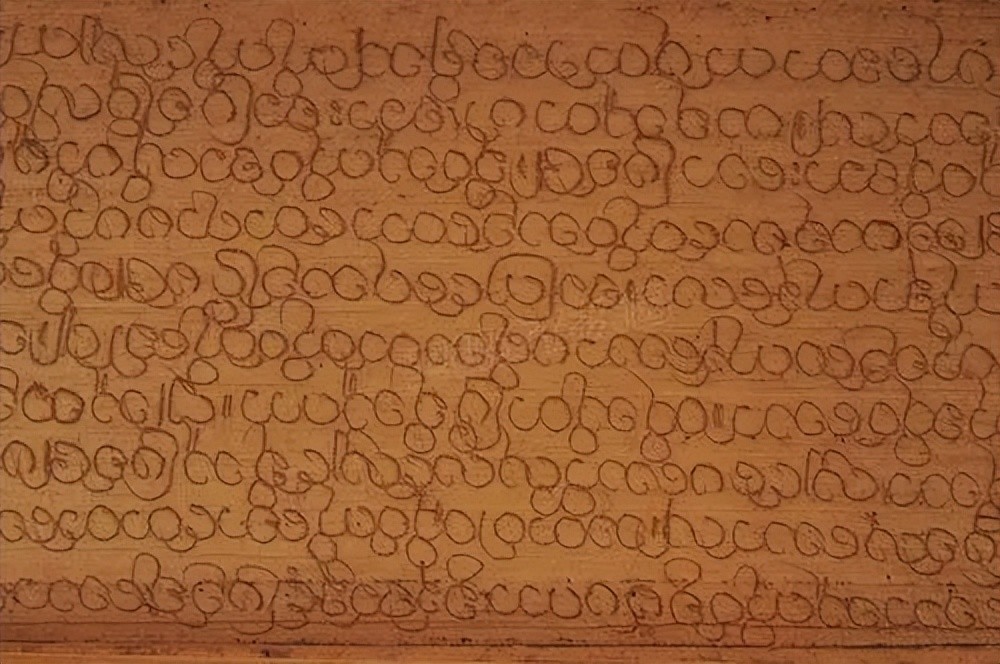

然而,梵语在不同地区和不同社会阶层的使用存在一定的变异和差异,在巴利地区,随着佛教的兴起和传播,巴利文作为一种中间语言开始崭露头角。

巴利文作为一种佛教经典的语言,被广泛应用于当时的佛教文化圈内,成为佛教教义和经典的重要表达工具。

巴利文的形成和发展与佛教的兴起有着密切的关系,当时梵语作为高雅和宗教性语言的地位逐渐被巴利文取代。

巴利文相对梵语来说更加通俗和容易理解,也更符合广大人民的日常使用,因此,巴利文逐渐成为佛教经典的主要写作和翻译语言,也为佛教的传播和弘扬起到了重要的促进作用。

印度梵文在宗教、哲学和文学方面的应用依然持续发展,印度梵文在此期间成为印度教、耆那教和其他宗教、哲学体系的表达语言。

梵文在神圣经典的诵读、宗教仪式的进行以及学术研究中都发挥了重要作用,梵文的宗教性和学术性地位的确立,使得它在古代印度社会中得到广泛认可和传承。

尽管巴利文和印度梵文在佛教和印度教之间的地位存在着一定的差异,但两种语言在历史上的渊源和联系不可忽视,巴利文和印度梵文在语法和词汇等方面存在明显的相似性,这反映出它们共同的起源和发展历程。

此外,在古代印度,巴利文和印度梵文之间的互动和交流也是频繁的,巴利文的发展不仅受到印度梵文的影响,而且与梵文经典的翻译和解释密切相关。

许多佛教经典最早是以巴利文写成,后来才被翻译成印度梵文,以满足更广泛的读者群体需求,这种互动和交流促进了巴利文与印度梵文之间的持续发展和相互影响。

巴利文和印度梵文的语言特点对比

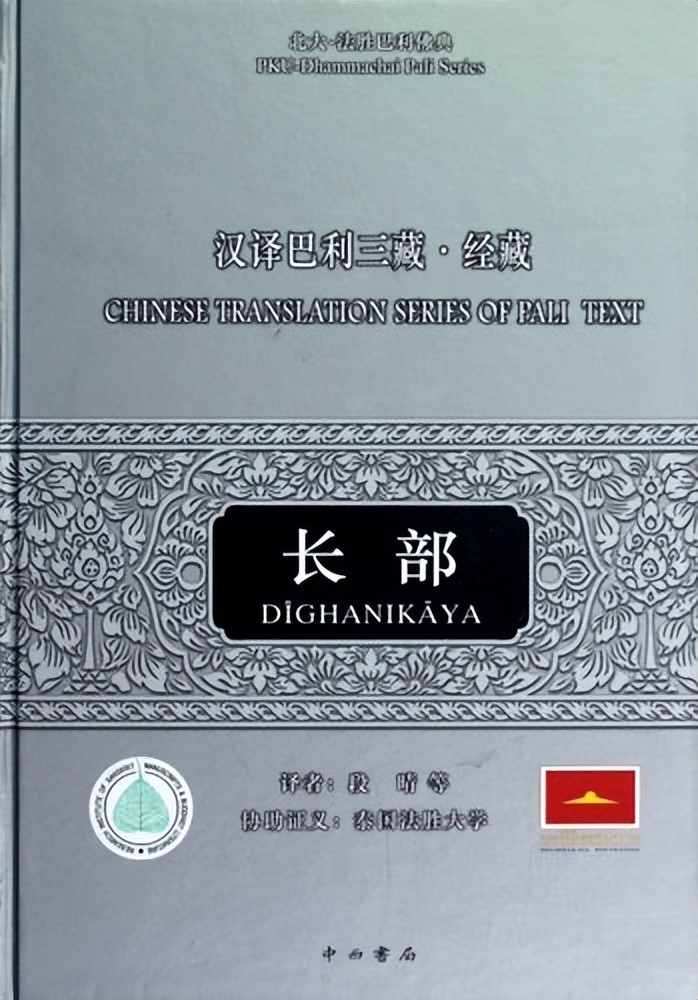

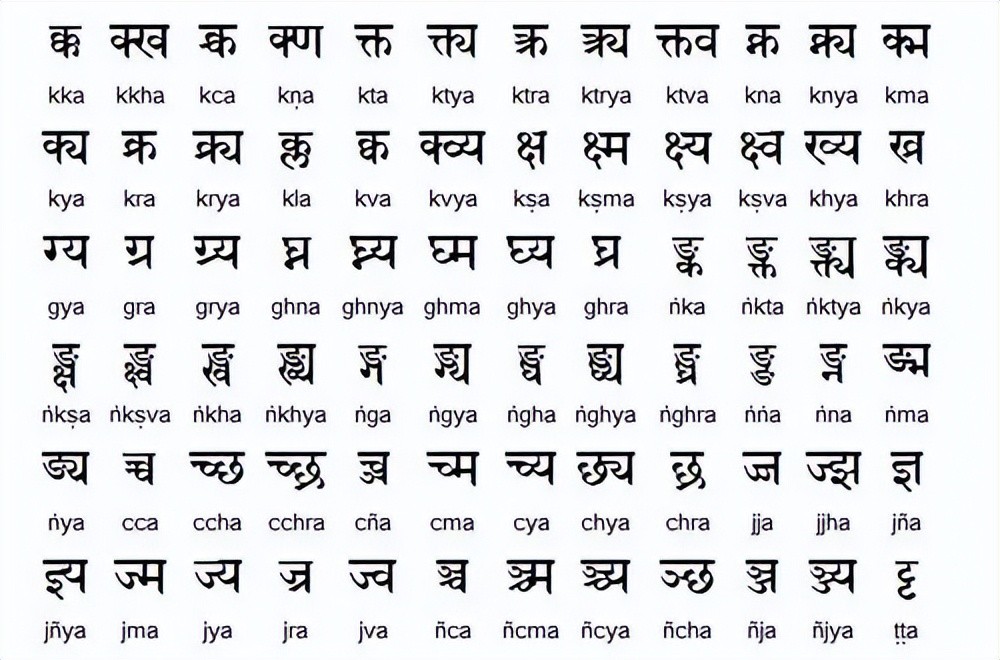

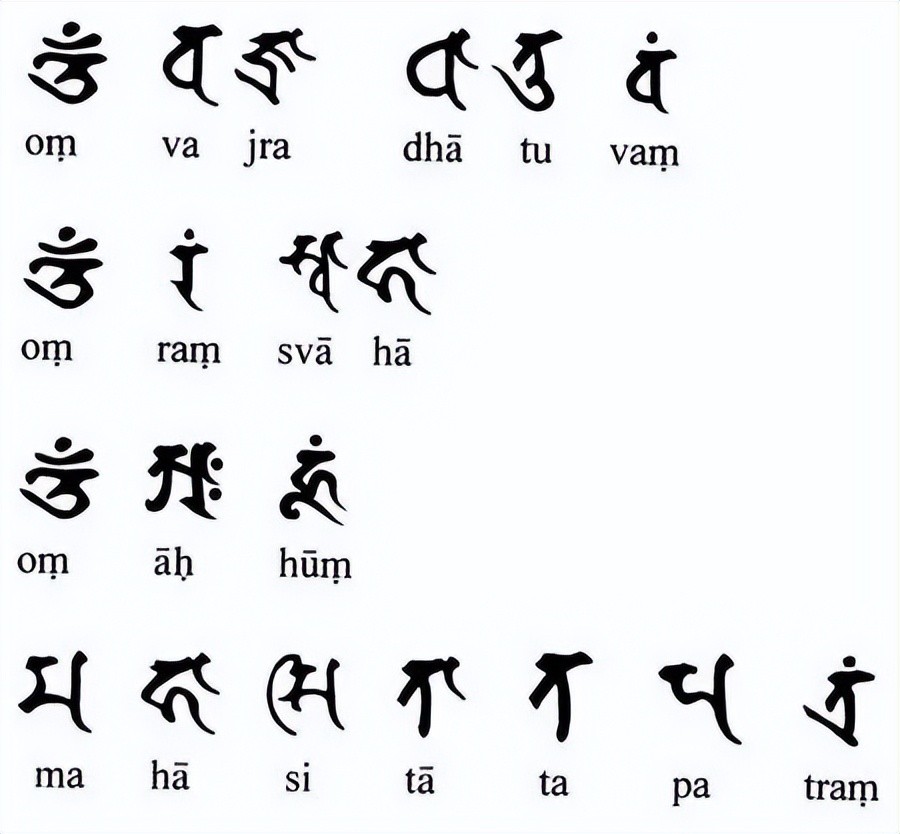

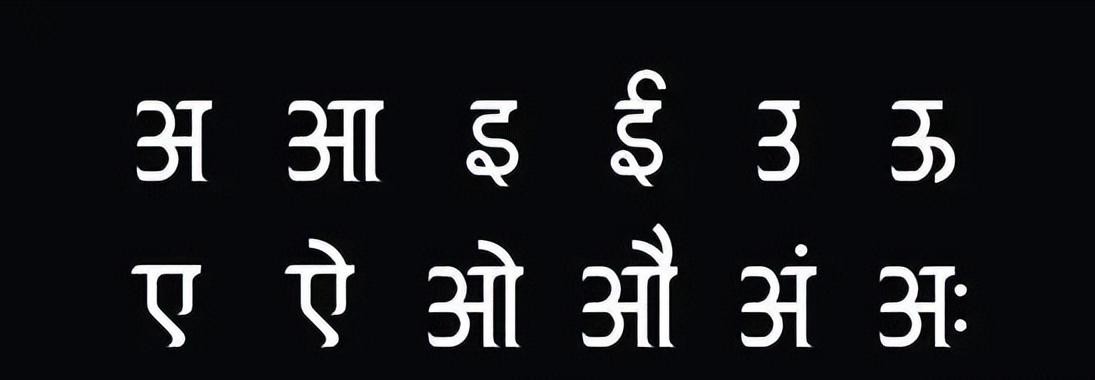

在音韵系统方面,巴利文和印度梵文均具有较为复杂的音系,它们都包含辅音、元音和复杂的辅音聚合音节。

然而,在具体语音形式上存在着一些区别,例如,巴利文缺乏梵文中的半母音元音和阻塞音,此外,巴利文的元音系统相对较简单,而梵文则包含较多的元音和二元音。

巴利文和印度梵文在语法结构上也存在差异。巴利文的语法相对简洁,词法变化较少,它采用后缀作为曲折变化的主要手段,并且具有主动语态、被动语态和中间语态。

另一方面,印度梵文的语法更为复杂,采用更多的屈折变化、声明和命令的活动式、介词、复合词和名词复数等。

巴利文和梵文的词汇之间存在着一定的相似性,但也有一些明显的区别。一方面,梵文的词汇较为丰富,与宗教、哲学和文学有关的词汇较多。

另一方面,巴利文的词汇相对较简单,更注重实用性和生活相关词汇的表达。

此外,在巴利文和印度梵文的文化和学术背景下,也存在着一些差异。巴利文在佛教经典中的运用使其具有独特的宗教性和哲学性,而印度梵文在宗教仪式、学术研究和宗教经典的传承中占有重要地位。

然而,在差异中也存在着一些共通之处。巴利文和印度梵文都倾向于使用复合词和曲折变化来丰富语言表达。它们之间的相似性也反映了它们起源于古印度梵语的共同渊源。

巴利文和印度梵文在佛教经典中的运用

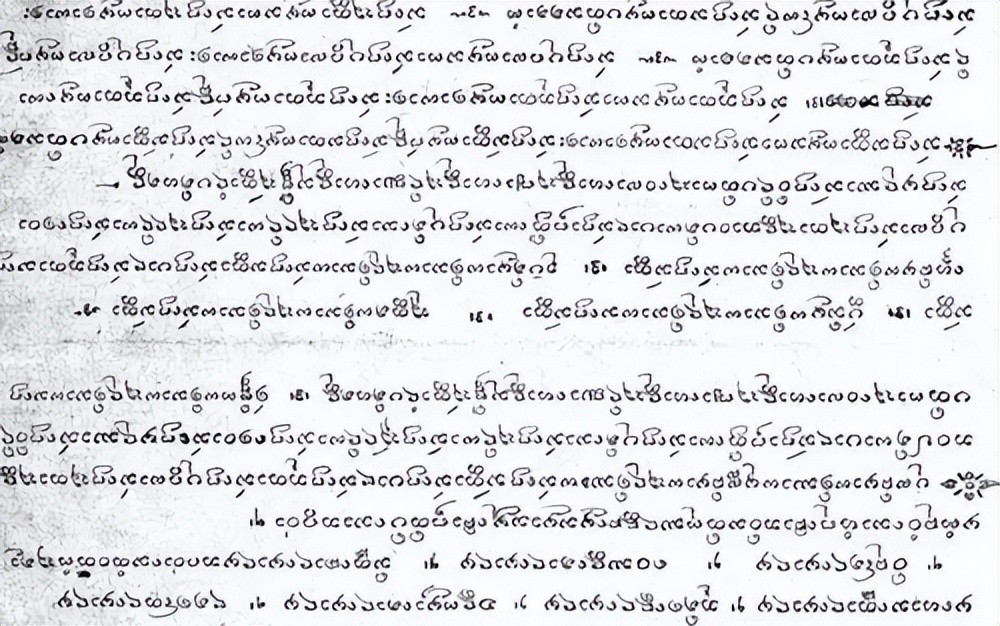

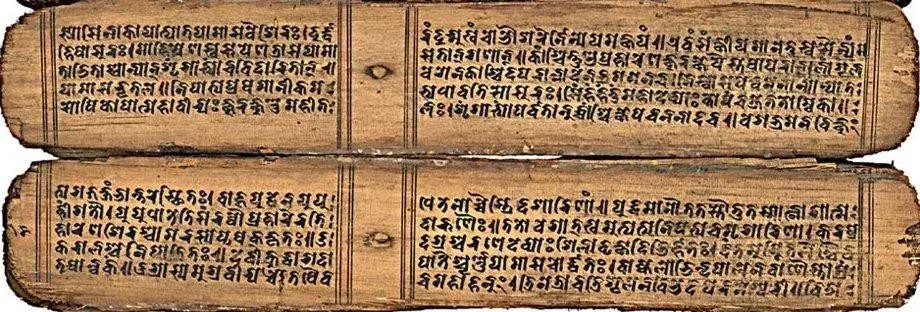

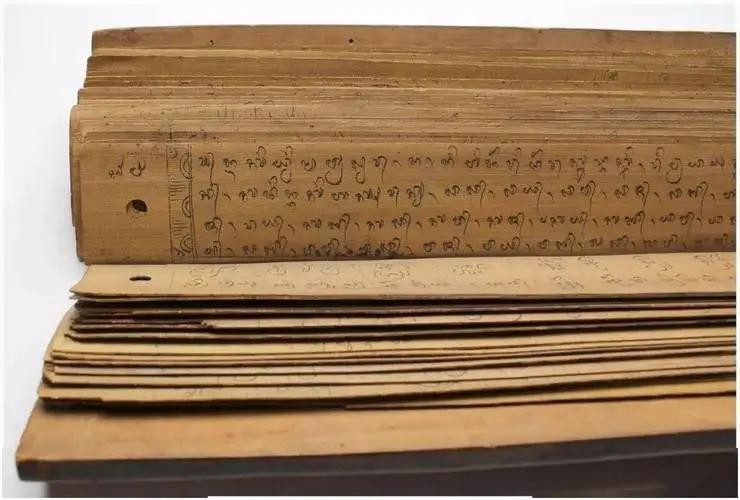

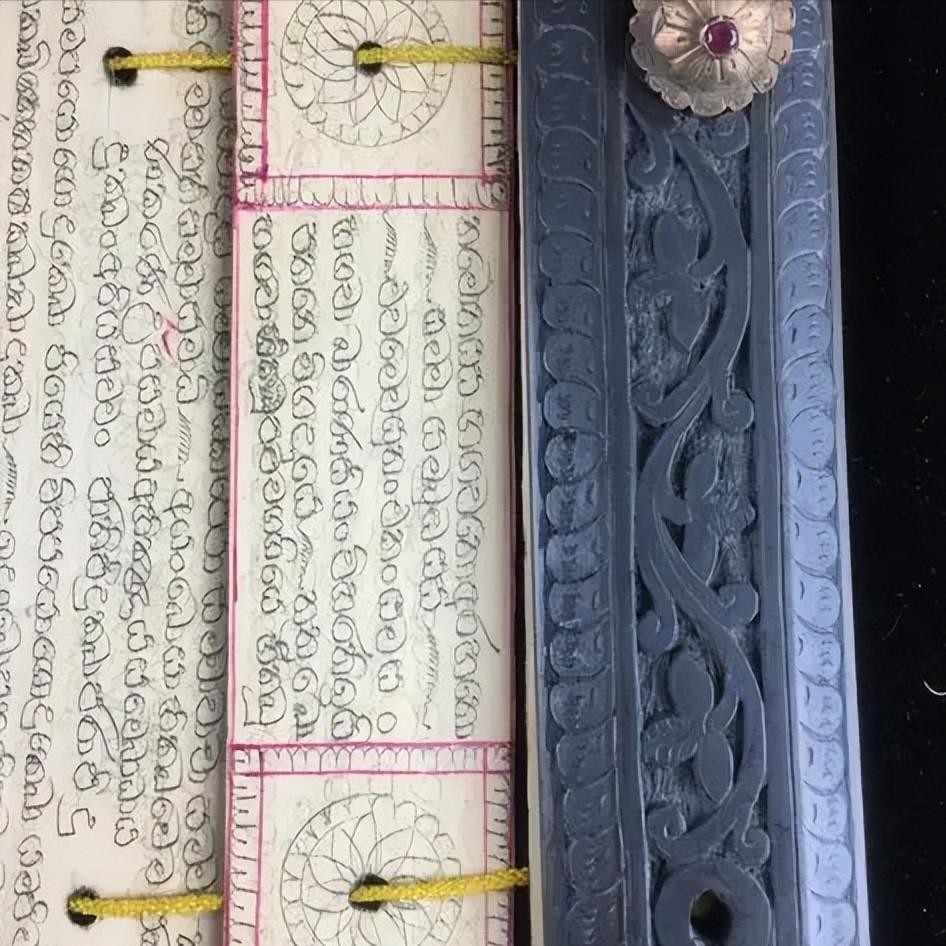

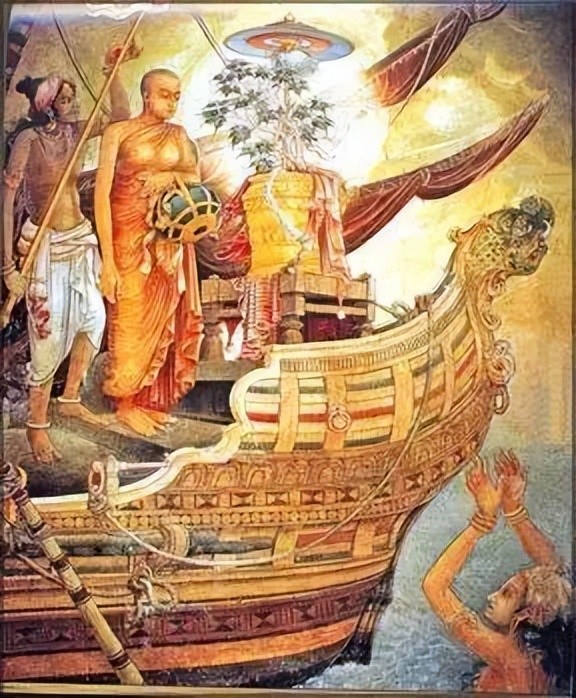

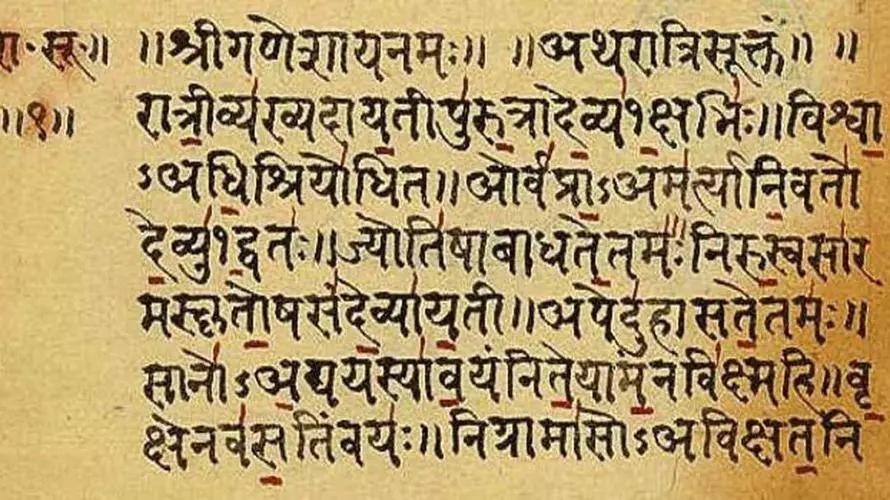

巴利文作为佛教经典的主要语言,被广泛应用于《巴利三藏》的编纂和翻译过程中,《巴利三藏》是佛教教义最早的文献之一,涵盖了佛陀的教诲、修行方法、戒律和哲学思想等内容。

巴利文作为佛陀时代的语言,直接记录了佛陀所传授的教义,它具有较高的可信度和历史价值,被广泛认可为佛教教义的重要表达工具。

在《巴利三藏》的编纂中,巴利文的正确理解和翻译成为关键问题,由于巴利文文献的古老和独特性,对巴利文的学习和掌握具有一定的挑战性。

此外,巴利文还包含一些专有名词和术语,需要注重深入解读这些专有名词在佛教文化中的特殊含义。

在巴利文的翻译中面临着选择合适译词和解释的挑战,由于巴利文和其他语言之间的差异,直译可能无法准确表达佛教教义的含义,需要结合巴利文的语境和文化背景,找到最合适的翻译方式,以确保佛陀的教导能够准确。

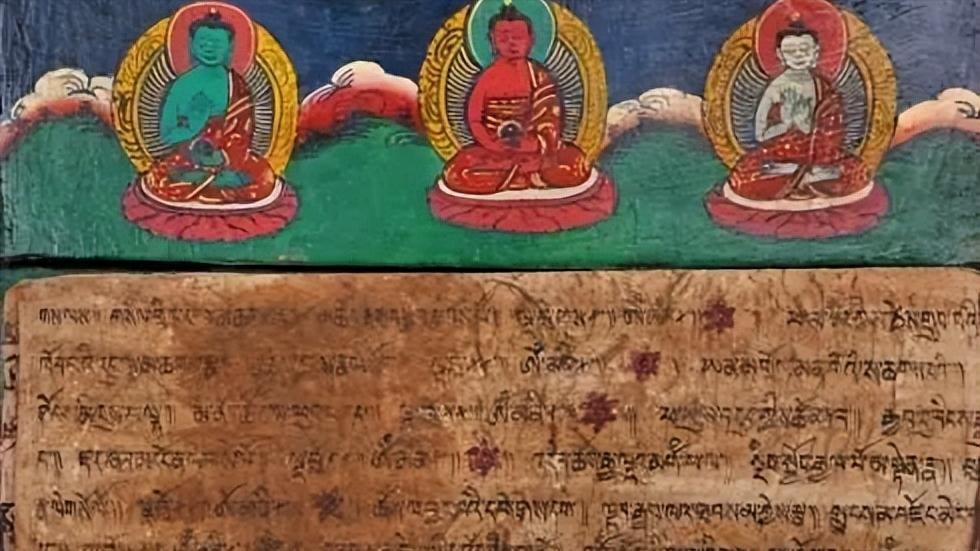

尽管巴利文在佛教经典中占据主导地位,但印度梵文在佛教文化和学术传承中同样发挥了重要作用。

印度梵文在宗教仪式、经典的传承和学术研究等方面具有特殊地位。在佛教经典的翻译和解释中,印度梵文扮演了重要的桥梁角色。

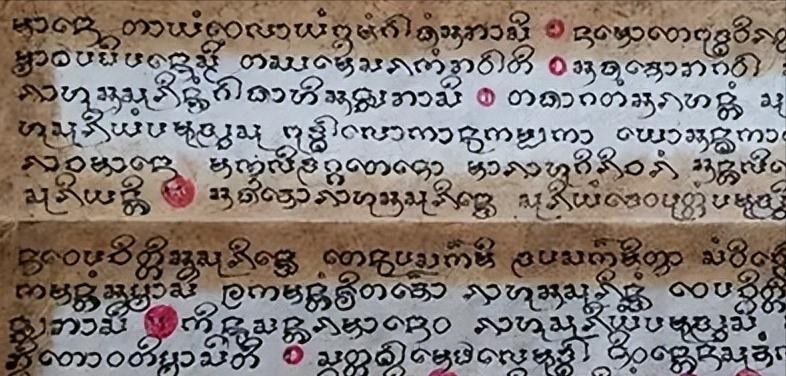

许多佛教经典最初是以巴利文写成的,后来才被翻译成印度梵文,这是因为巴利文作为佛教大乘教义的主要语言,更贴近佛陀时代的原始教义。

然而,在佛教的传播过程中,为了满足更广泛的读者需求,将巴利文经典翻译成印度梵文成为必要的举措。

在佛经的翻译过程中,印度梵文翻译者面临着对内容准确而完整的传达的挑战,他们需要理解佛教教义的独特概念和哲学思想,并在翻译中找到与梵文表达相对应的词汇和结构。

此外,翻译者还需要考虑到宗教仪式和文化背景对翻译的影响,以确保佛教教义在梵文经典中的传承和表达的准确性。

巴利文与印度梵文的文化联系

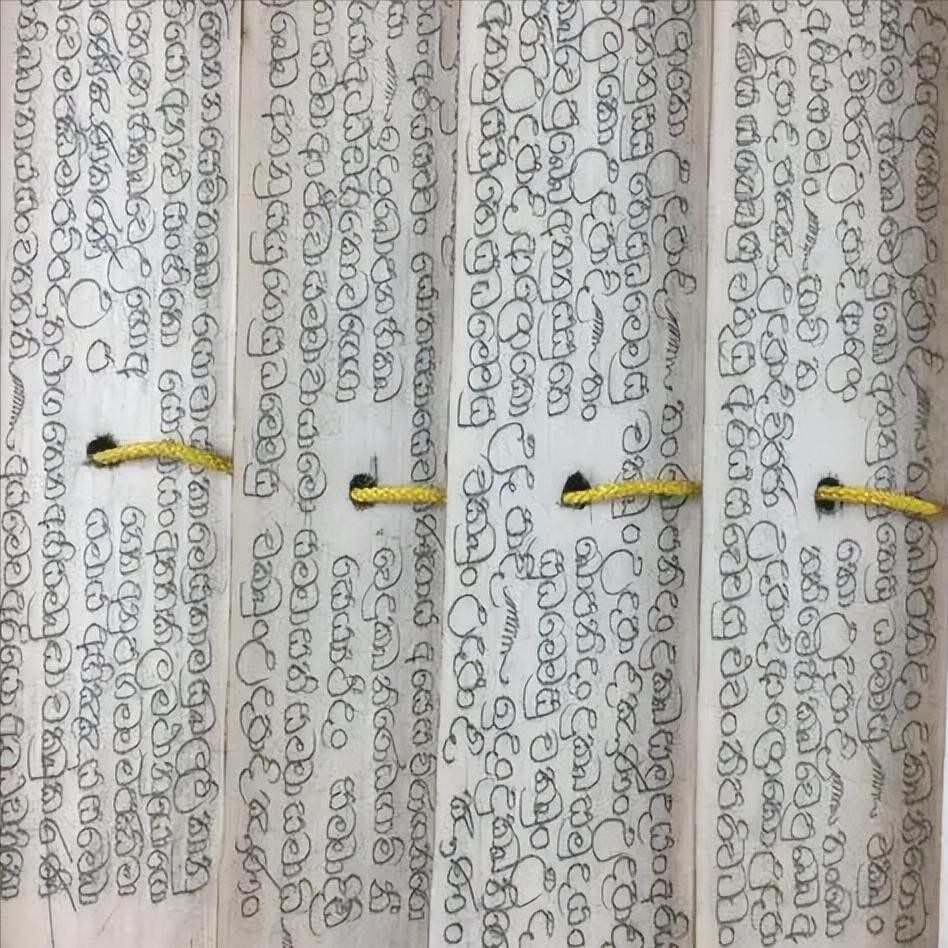

巴利文和印度梵文之间的最重要的文化联系之一就是宗教背景,巴利文作为佛教经典的主要语言,在佛教文化圈内具有显著的宗教性,佛教是源自印度的重要世界宗教,而巴利文正是佛教神圣经典《巴利三藏》的语言基础。

印度梵文则与印度教密切相关,印度教作为印度最主要的宗教信仰之一,拥有庞大的神话、典籍和宗教仪式。

印度梵文在印度教经典和宗教仪式的传承中发挥了重要作用,成为宗教崇拜、宗教仪式和神话故事的表达工具。

尽管佛教和印度教有一些主要思想和信仰上的差异,但它们在宗教仪式、修行方法和哲学思想等方面都存在一些共通之处。

巴利文和印度梵文在这些共通之处上发挥了关键的角色,通过语言的表达和传承,使得佛教和印度教在宗教文化上存在着相互借鉴与交流。

巴利文和印度梵文在哲学传统上也具有重要的联系,佛教哲学是佛教教义的核心,而佛教经典的巴利文版本正是佛陀时代的原始教义表达。

印度梵文在印度哲学传统中也占有重要地位,诸如吠陀文献以及梵我学派、耆那教、尼阇洛迦等各种哲学体系都使用印度梵文进行表达。

巴利文和印度梵文的共同根源反映在它们的哲学思想和原则上,两者都探寻人类生活的本质。巴利文与印度梵文之间的哲学联系有助于更全面地了解和理解这些古代印度哲学的精髓。

除了宗教和哲学领域的联系外,巴利文和印度梵文在文学传承上也有着紧密的关系,两者都以故事、诗歌和文学形式来表达和传承文化内涵。

巴利文在佛教经典中以史诗、寓言和故事的形式呈现了佛陀的教诲和故事,同时也包含了一些杂志文学和道德故。

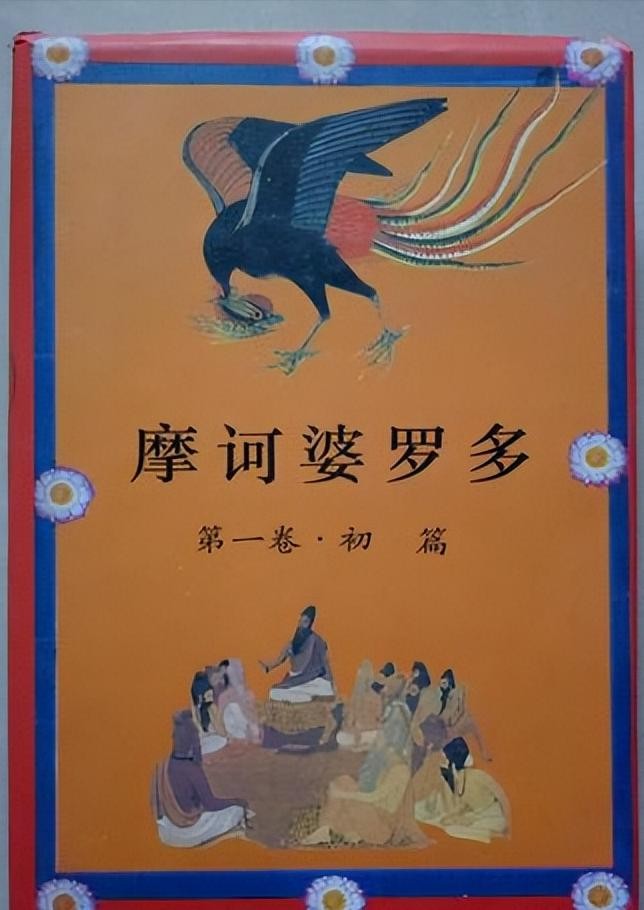

印度梵文则在印度文学史上具有重要地位,印度梵文文学涵盖了各种文体,如史诗、戏剧、抒情诗、哲理寓言、神话故事等。

印度梵文文学作品,如《摩诃婆罗多》、《罗摩衍那》等都具有深厚的文化底蕴和艺术价值。

在文学传承中,巴利文和印度梵文之间存在着一些共通之处。它们共同表达了印度文学的瑰丽与文化的多样性,丰富了佛教和印度教故事和思想的传播和表达手段。

巴利文与印度梵文研究方法的对比评估

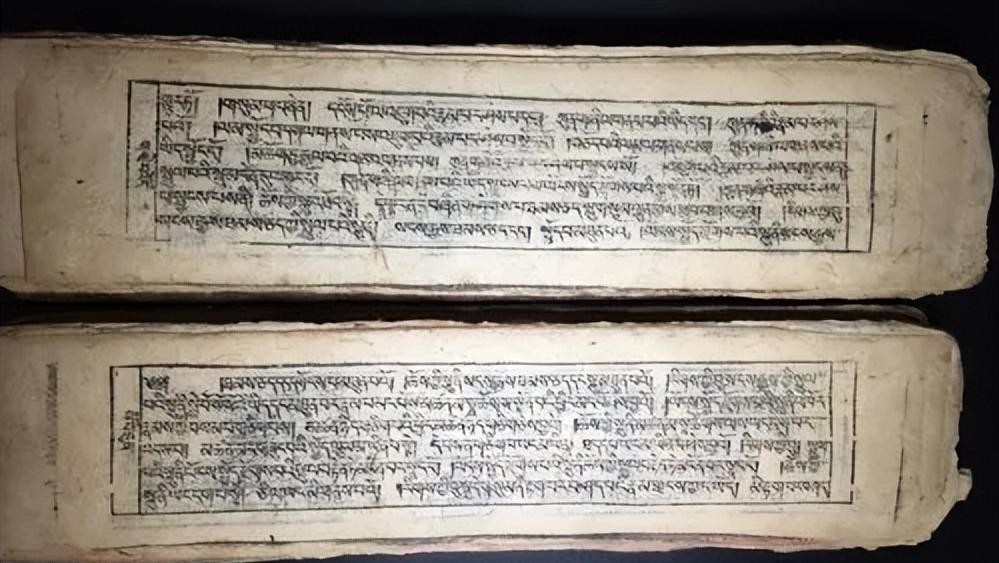

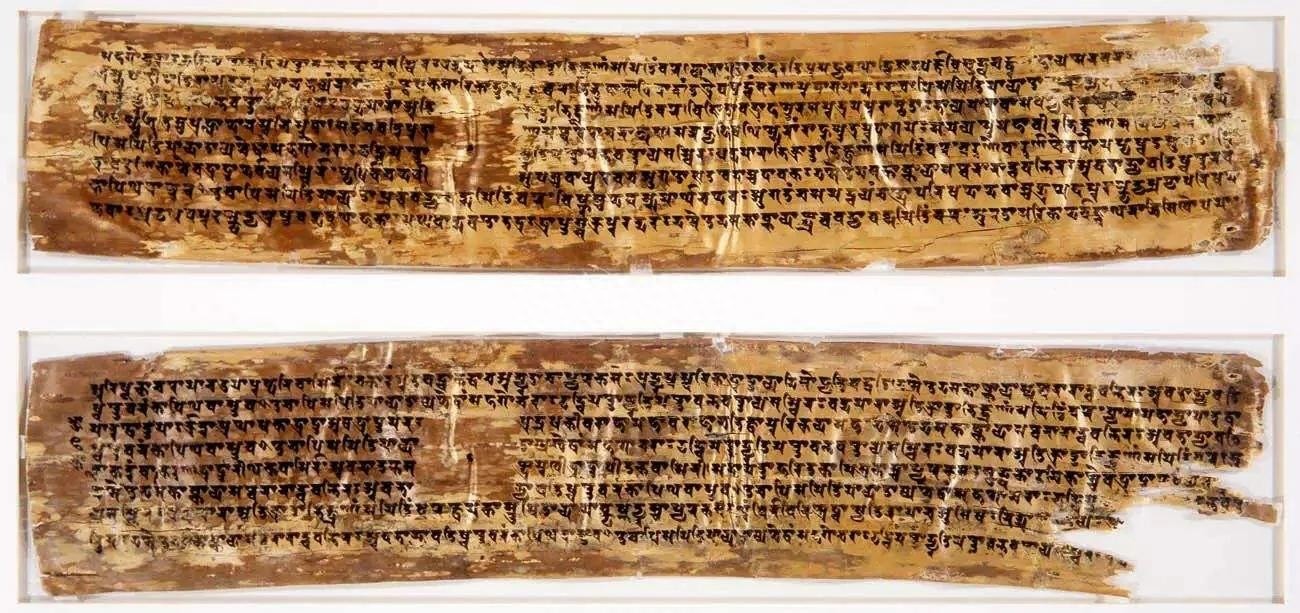

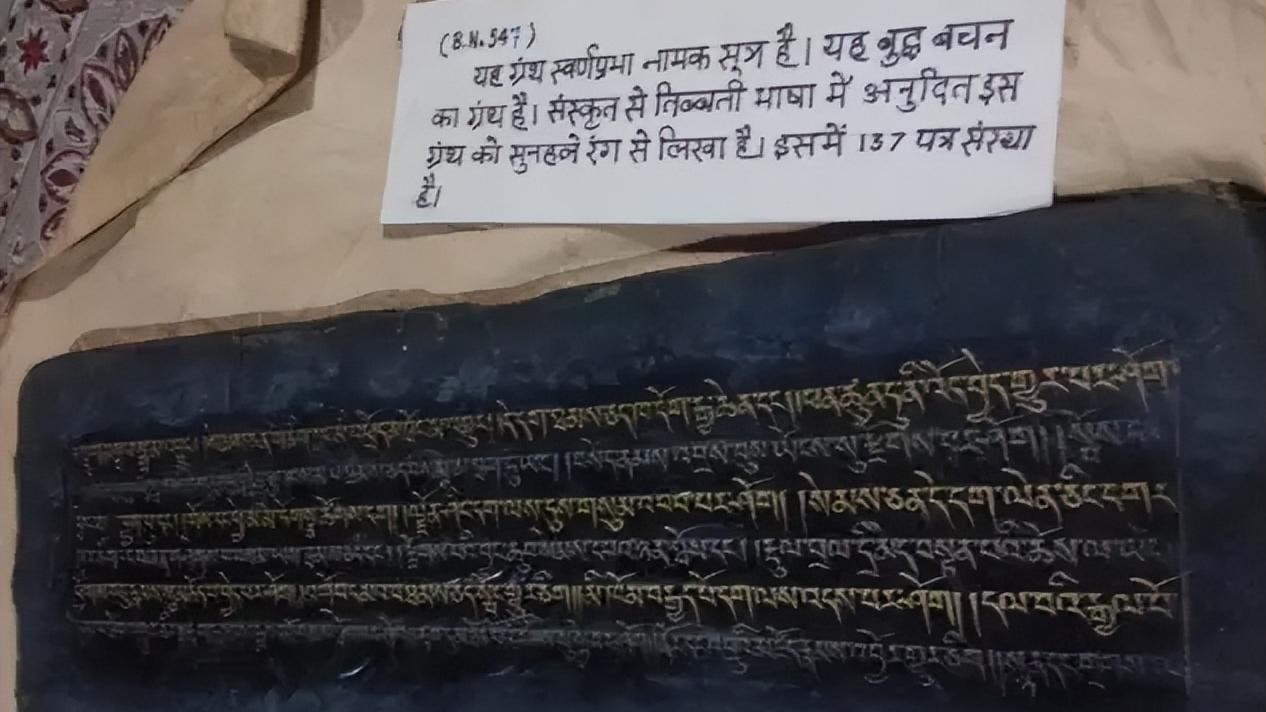

文献研究是巴利文和印度梵文研究中常用的方法,通过对巴利文和印度梵文文献的收集、整理和分析,可以了解古代印度的历史、文化和学问。

巴利文文献主要包括《巴利三藏》等佛教经典,而印度梵文文献则包括各种经典、宗教仪式文本和哲学著作。

在文献研究中需要深入理解巴利文和印度梵文的语法、词汇和语境,以便准确理解文献中的内容和意义。

他们还需要结合历史和文化背景,将文献中的观点和思想与当时的社会和思想环境联系起来。通过文献研究,巴利文和印度梵文的研究者可以对古代印度的思想和文化进行深入探索。

然而,文献研究也存在一些限制和挑战。巴利文和印度梵文的文献数量有限,尤其是早期文献的保存状况较差。

文献中可能存在解释和翻译的困难,需要研究者具备深厚的语言和文化背景知识。在进行文献研究时需要仔细筛选和分析文献,以确保研究结果的准确性和可靠性。

语言学分析是研究巴利文和印度梵文的重要方法之一。通过语言学的分析,可以研究语音、语法和词汇等方面的规律和变异,进一步了解巴利文和印度梵文的结构和特点。

在语言学分析中可以对巴利文和印度梵文的音韵系统进行分析,了解其音素和音变规律,还可以对语法结构进行研究,比较巴利文和印度梵文的屈折变化和句法结构的差异。此外,还可以对巴利文和印度梵文的词汇进行研究,分析其词源和词义的变化。

参考文献

1. Oskar von Hinüber. A Handbook of Pali Literature. Walter de Gruyter, 1996.

2. F. Edgerton. Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary. Motilal Banarsidass, 2004.

3. Richard Gombrich. How Buddhism Began: The Conditioned Genesis of the Early Teachings. Routledge, 1997.

4. Jan Gonda. A History of Indian Literature, Vol. 1: Vedic Literature (Samhitas and Brahmanas). Otto Harrassowitz Verlag, 1996.