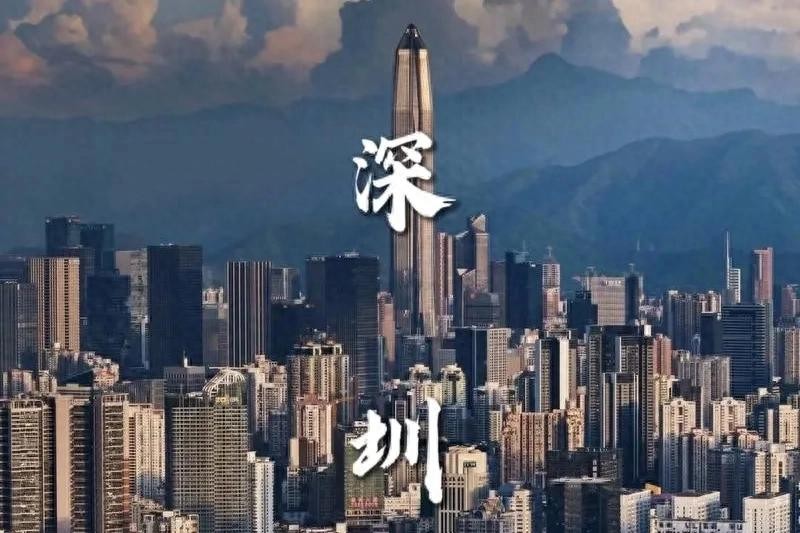

带父母游深圳必去的7个景点,莲花山脚的照片墙成全国老人打卡点

清晨的深圳湾,海风裹挟着咸涩的潮气,摩天大楼的玻璃幕墙折射出金色的晨曦,一群白鹭掠过红树林的滩涂。这座以“速度”著称的城市,鲜少有人知道,它的褶皱里藏着另一副温柔面孔。带父母游深圳,不是看高楼大厦的冰冷轮廓,而是触摸一座城的成长年轮。这7个景点,藏着深圳从渔村到都市的蜕变密码,更珍藏着父母那一代人与特区共振的集体记忆。当你们站在中英街的老榕树下,或是抚摸蛇口渔港的界碑时,或许会听见岁月在说:有些故事,只有经历过的人才能听懂。

1. 莲花山公园:在照片墙前打捞拓荒岁月

莲花山公园

山脚西南角的“时代记忆长廊”,300多张老照片拼成巨幅影像墙。1982年蛇口开山炮的硝烟、1988年国贸大厦“三天一层楼”的工地、1992年深南大道尘土飞扬的施工现场……72岁的张叔指着照片里戴安全帽的年轻人:“这是我!当年在电子厂装BP机,一个月工资能买10斤猪肉!”

情感彩蛋:邓小平雕像广场东侧,有一棵他亲手栽种的高山榕,树下石板刻着“1992年1月20日”。带父母摸摸树干的褶皱,仿佛能触到春天的温度。

莲花山公园远景

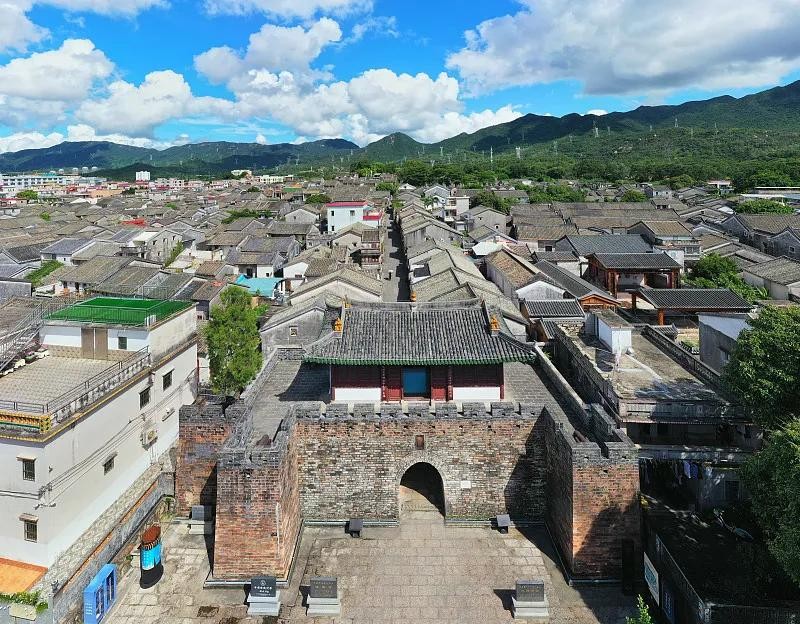

2. 大鹏所城:在明朝炮台上听海风说古

大鹏所城

深圳别称“鹏城”的源头,便在这座600岁的海防古城。带父母摸一摸南门城墙的蚝壳灰浆,明洪武年间的工匠用糯米汁混合贝壳筑墙,至今刀剑难入。文氏宗祠天井里的“将军井”,井沿36道绳痕深达3厘米,82岁的陈阿婆说:“我太奶奶嫁过来时,这井水能治小儿夜啼。”

大鹏所城夜景

冷知识:北城楼暗藏一条密道,用手机电筒照向第三块墙砖,可见清道光年间守军刻的潮汐时刻表。

3. 蛇口渔港:在界碑前吃一碗疍家艇仔粥

蛇口渔港

中国改革开放的“第一声春雷”在此炸响。带父母在“时间就是金钱”标语墙前合影,再到渔二村的“德记烧腊”吃古法豉油鸡。港务大楼前的界碑,1979年划下深圳与香港的海域分界,68岁的李伯抚摸着碑文:“当年偷渡潮,我在这片海滩劝返过37个老乡。”

味觉记忆:渔港路尽头的“老友记”粥铺,仍用柴火熬制疍家艇仔粥,配料暗藏鲜为人知的马鲛鱼骨粉。

渔港夜景(打卡)

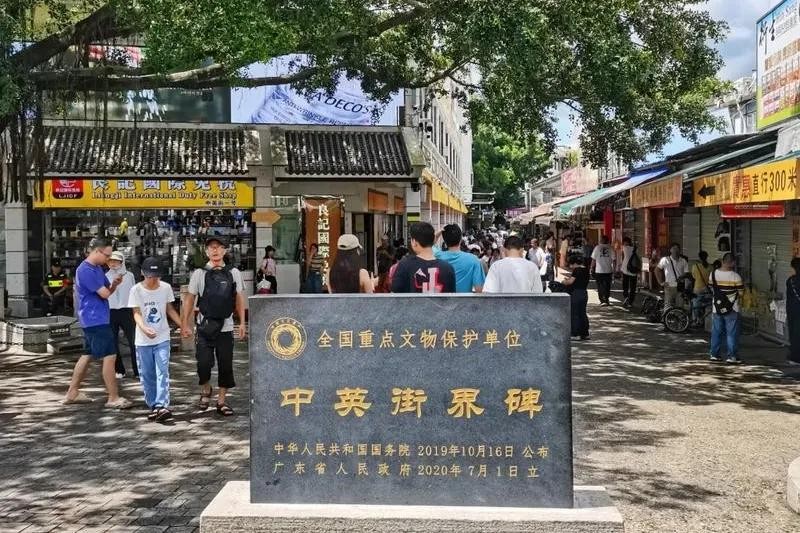

4. 中英街:在免税店后门找香港旧时光

这条250米的小街,藏着半部深港交融史。带父母数一数界碑上的编号(从1号到8号),在“警世钟”前听83岁的黄奶奶讲故事:“1983年‘大逃港’,我在这棵榕树下卖过凉茶。”别错过四号界碑旁的暗门,推开竟通向上世纪70年代的香港杂货店,货架上还摆着嘉顿罐头和屈臣氏汽水。

怀旧贴士:中英街博物馆二楼,藏着1988年深港居民互通电话的转接器原件。

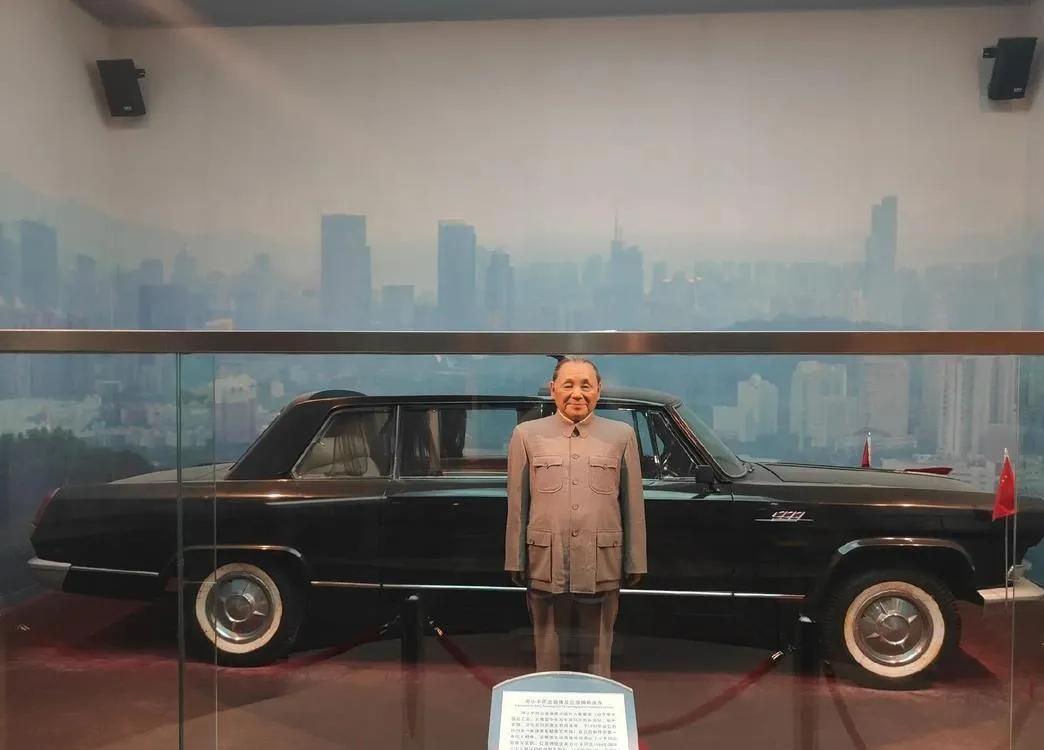

5. 深圳博物馆:在电子厂流水线前湿了眼眶

博物馆

古代馆里,新石器时代的咸头岭陶罐述说岭南先民的故事;改革开放馆内,复原的1980年代电子厂流水线让父母瞬间破防。75岁的王阿姨指着老式打卡机:“我女儿18岁就在这样的车间装电路板,指甲缝里的锡渣洗都洗不掉。”

互动装置:在“春天的故事”展厅,扫描父母照片可生成虚拟时空合影,一键穿越到80年代的东门老街。

6. 华侨城创意园:在旧厂房里喝一杯光阴咖啡

华侨城航拍

原本的三洋厂房被改造为文艺圣地,但老一辈更爱寻找“工业遗迹”。带父母摸一摸F1栋外墙的抓痕,那是1986年台风“莎莉”肆虐的见证;在“旧天堂书店”角落,泛黄的《特区文学》杂志里夹着女工手写的诗:“流水线上的螺丝钉,在深夜长出翅膀。”

温情细节:E6栋的“岁月茶室”保留着90年代工厂搪瓷杯,点单暗号是“来杯加班茶”。

7. 梧桐山艺术小镇:在百年碉楼听一场客家山歌

梧桐山艺术小镇航拍

梧桐山脚的茂仔村,7座民国碉楼变身艺术空间。在“百年粮仓”改建的剧场里,每周六下午有非遗客家山歌表演。当78岁的钟阿婆唱起《月光光》时,天井倾泻的阳光恰好落在青砖上,像极了客家人迁徙途中洒落的月光。

隐藏玩法:带父母到“碉楼茶馆”后院,用石磨亲手磨制客家擂茶,老板会送你一包1982年的老茶种。

当夕阳染红大鹏湾的海面,当梧桐山的薄雾漫过碉楼的飞檐,这座城市的B面渐渐浮现——蛇口渔港的灯塔仍在为晚归的渔船导航,中英街的界碑默默丈量着深港亲缘,莲花山的照片墙永远年轻。带父母走完这7个景点,你会读懂:深圳的摩天楼不是从地里长出来的,而是一代人的青春、汗水和眼泪浇筑的丰碑。

深圳夜景

那些被岁月打磨过的笑容,那些藏在老城墙里的潮汐密码,那些流水线上开出的诗意花朵,才是深圳最动人的风景。趁父母还未老去,带他们来听听自己参与书写的历史吧,有些故事,值得用一生来重温。