荣禄:本可青史留名却爱和稀泥,这样的人越多,清朝也就亡的越快

荣禄的一生,像极了一个在暴风雨中小心翼翼撑伞的人。

伞下是他自己,伞外是风雨飘摇的清朝。

他本可以成为一个改变历史的人,但却活成了那个让历史加速滑向深渊的“圆滑老官”。

有人说他圆滑是智慧,也有人说他圆滑是懦弱,但不管怎么评价,他在清朝风起云涌的末世里,都留下了自己的影子。

为什么一位出身忠烈世家的重臣,最终却成了历史“泥浆”中的一部分呢?

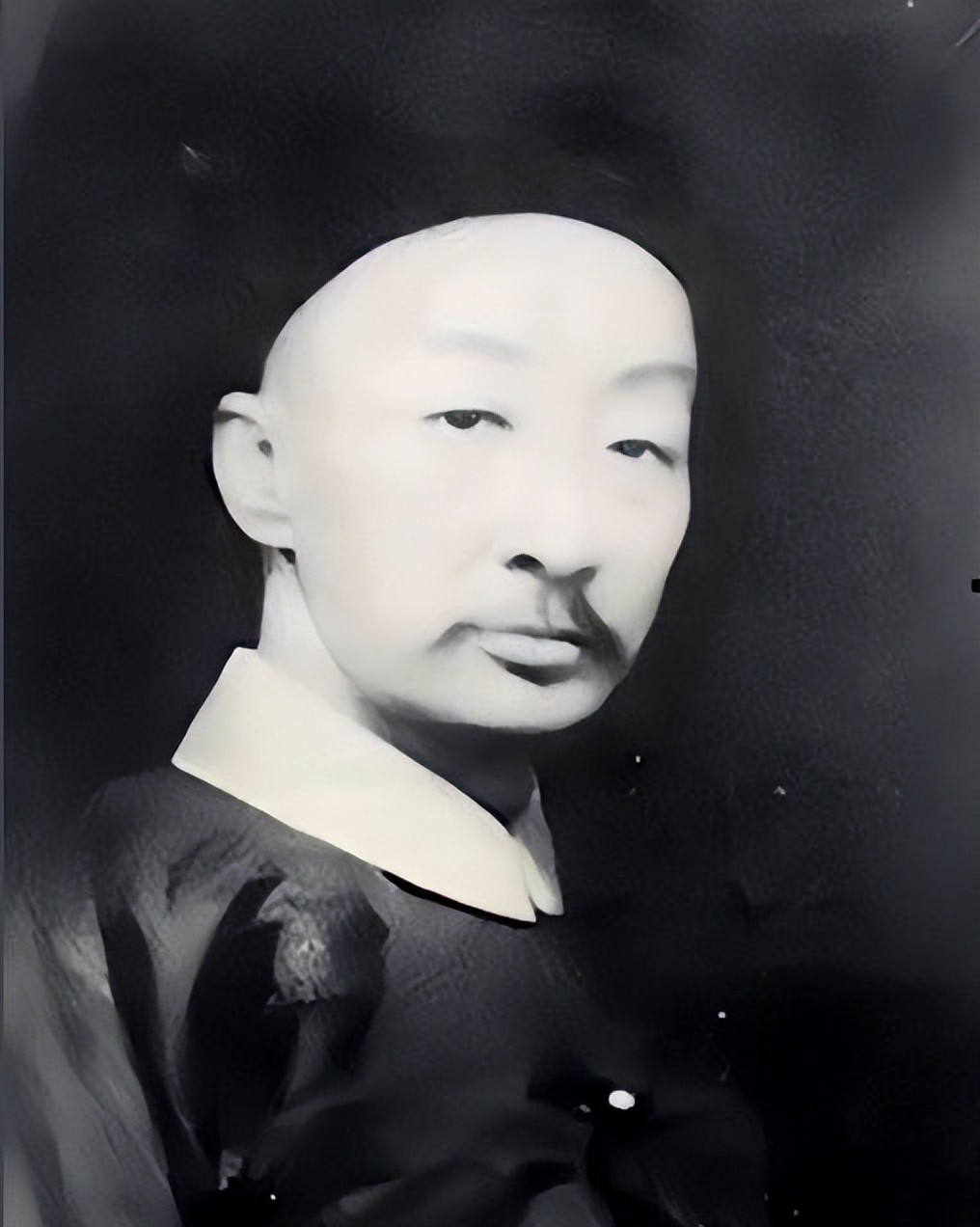

荣禄出生于道光十六年,家世显赫,是满洲正白旗的八旗子弟。

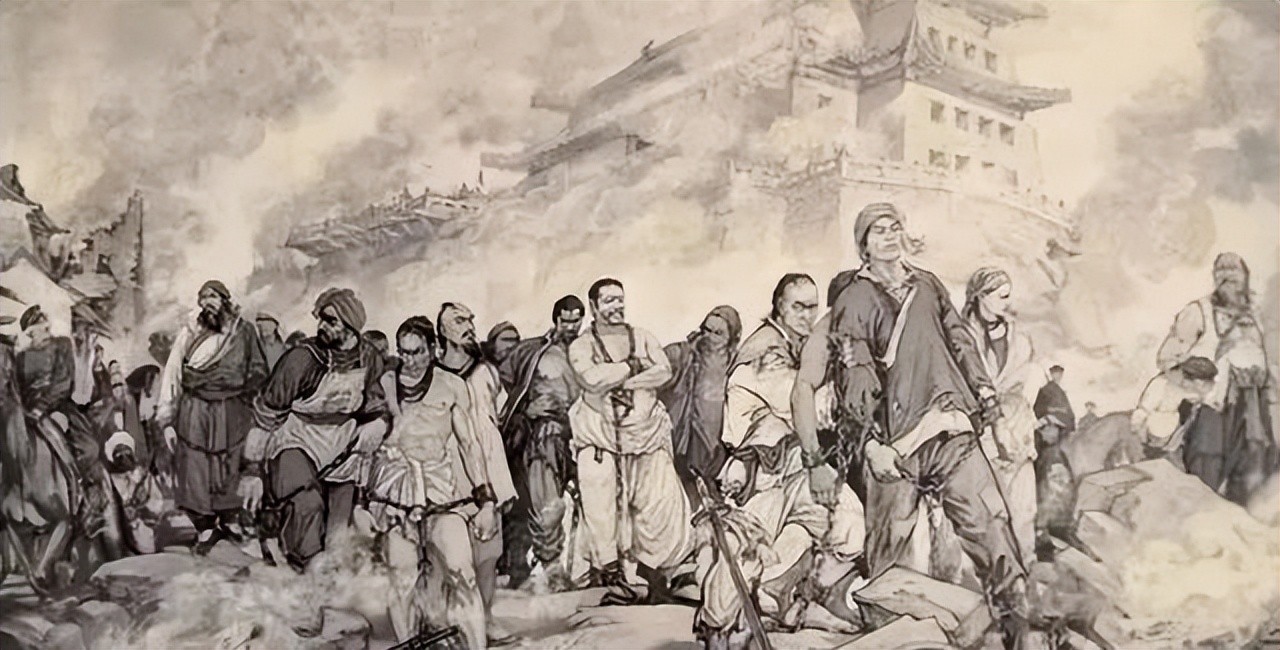

他的祖父、父亲和伯父皆战死沙场,可谓满门忠烈。

按理说,这样的家庭背景足以让他从小养成刚毅果决的性格。

命运在他四岁时就给了他重重一击——母亲去世。

从此,他由继母抚养长大,少年时期的荣禄多了一份世故和谨慎。

成年后的他顺利进入仕途,原本可以靠着能力和背景一路高歌猛进,但命运的转折往往比预想来得更快。

年轻的荣禄一度是朝廷中备受器重的“少年才俊”。

他精通旗务、熟悉兵事,年纪轻轻就被提拔为步军统领,手握兵权。

这份耀眼的仕途却因和恭亲王的关系而蒙上了一层阴影。

当恭亲王失势时,荣禄也被牵连,接连遭到弹劾,被迫降职外放。

失去靠山的他,似乎在仕途的棋盘上被踢到了冷板凳。

然而正是这段低谷期,让荣禄彻底开悟。

他明白了一个道理:在清朝的官场上,锋芒不可太露,权力从来都不是自己的,而是靠山给予的。

荣禄的转机出现在甲午战争爆发之后。

当时的清朝内忧外患,慈禧不得不重新启用恭亲王,恭亲王也趁机将荣禄召回朝中。

几年后,荣禄重新回到权力中枢,担任兵部尚书,并主持北洋军事事务。

这时的荣禄已经变得圆滑且务实。

他不仅察觉到袁世凯的才能,并在弹劾风波中力保袁世凯,还在天津主持成立武备学堂,为清军的现代化铺平了道路。

他的这些作为,更多是为了巩固自己的地位,而非出于真正的改革意图。

如果说荣禄的前半生是一部仕途沉浮的故事,那么戊戌变法就是他人生的关键节点。

光绪帝希望通过变法挽救清朝,然而荣禄却站在了慈禧一边,阻止了变法的进行。

有人说他是因为忠于慈禧,有人说他是因为不认可光绪的激进改革。

但从荣禄的角度来看,这更像是一次“权力天平”的选择。

光绪再有理想,也敌不过慈禧在朝廷中的威望和控制力。

在荣禄看来,站在慈禧一边,才是保住自己地位的最佳策略。

到了己亥建储时,荣禄却突然表现出了一种难得的犹豫。

当慈禧打算废掉光绪,拥立端郡王的儿子溥儁时,荣禄没有立刻表态支持。

外人看来,他是慈禧的“铁杆”,但荣禄却清楚,废立皇帝不是简单的家事,而是关乎朝廷内外平衡的大事。

一旦处理不好,不仅会引发朝堂动荡,还可能激怒列强。

更何况,那些力推废立的朝臣,很多都是有私心的投机者。

荣禄最终选择了“和稀泥”,建议先建储再议废立,以此拖延了慈禧的决定。

荣禄的“圆滑艺术”在庚子之乱中再次展现得淋漓尽致。

义和团运动席卷全国,慈禧一时冲动,决定对列强宣战。

荣禄虽然表面上执行命令,但却暗中下令将炮弹的标尺调错,避免真的炸毁使馆,给清朝留下一线生机。

在八国联军攻入北京后,慈禧仓皇出逃,荣禄则选择暂时退到保定观望局势。

等到局势稳定后,他又迅速参与谈判,为慈禧争取了最大的体面。

庚子之难后,荣禄的地位达到了巅峰。

他不仅成为朝廷的首席军机大臣,还通过联姻巩固了自己的权力。

慈禧将他的女儿嫁给了醇亲王载沣,而载沣的儿子溥仪,日后成为了清朝最后一位皇帝。

从某种意义上说,荣禄为自己的家族争取到了最大的利益。

这种“自保为先”的做法,也让清朝失去了最后的改革机会。

荣禄晚年的身体每况愈下,最终在光绪二十九年病逝。

慈禧为他赐谥“文忠”,算是给了他一个体面的结局。

历史并没有给他太多的赞誉。

有人说,荣禄是清朝末年的缩影:明知道问题在哪里,却始终不敢触碰。

也有人说,正是因为像荣禄这样“只求自保”的人太多,清朝的灭亡才变得不可避免。

写到这里,不得不回到那个问题:荣禄究竟是聪明还是懦弱?从个人角度来看,他确实聪明圆滑,将自己的安全与利益摆在首位。

但从国家的角度来看,他的每一次退让,都让清朝失去了可能的转机。

有人评价他说,荣禄活得很明白,但有时候太明白了,反而成了清朝的“老油条”。