陆游85岁写《示儿》,展现了家国情怀,两句成“千古绝唱”。

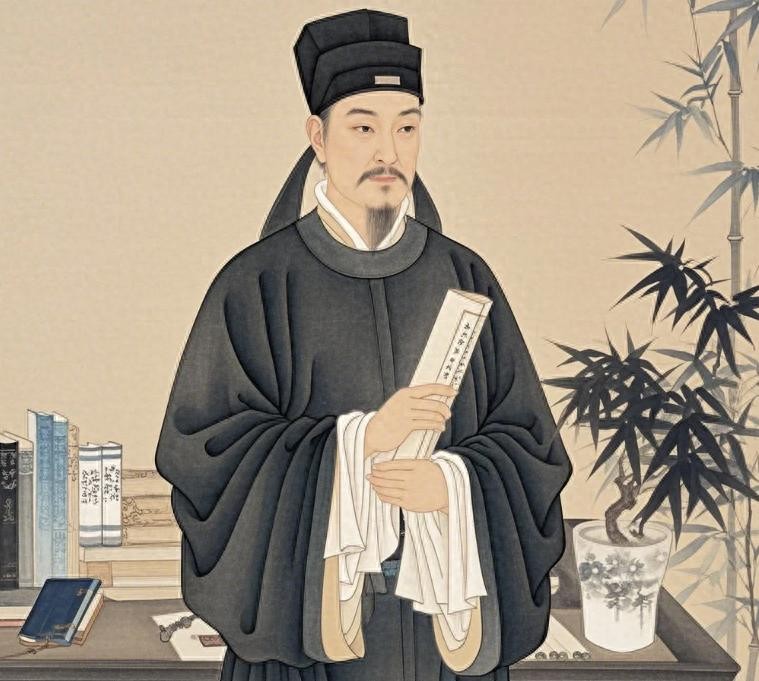

说起陆游,大多数人都知道他是个爱国诗人。但很多人不知道,他活到85岁,还在写诗。

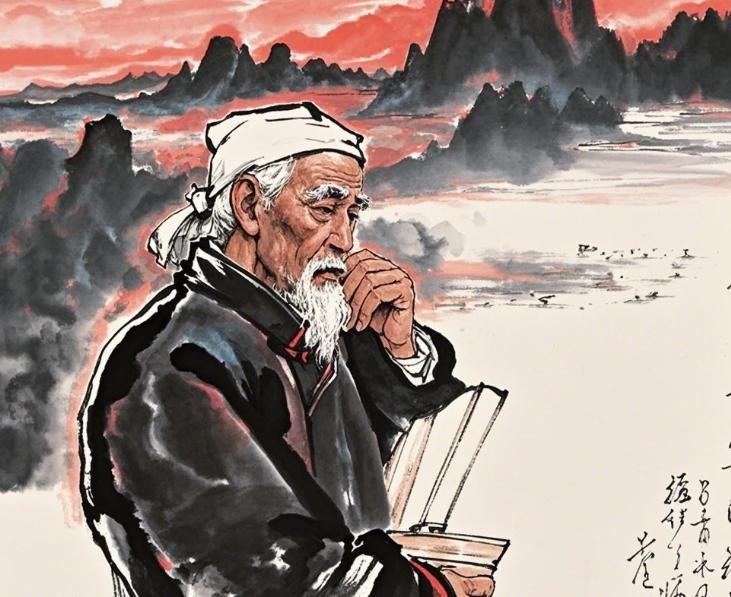

而在他生命最后的时光里,他写下了一首短短的《示儿》,只有28个字,却写尽了一位老人一生的心愿和牵挂。

这首诗的后两句,被称为“千古绝唱”,读一次就让人心里一紧。

死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

这首诗《示儿》,字面意思是“写给儿子的话”。但仔细读会发现,这哪里是普通的家书?分明是一个老人用尽最后力气喊出的执念:“我死了什么都带不走,唯独放不下还没统一的祖国啊!”

陆游活了85岁,经历了南宋最屈辱的岁月。金兵南下,朝廷偏安江南,百姓流离失所。

他年轻时上过战场,中年时劝过皇帝北伐,晚年时眼睁睁看着朝廷沉迷享乐,自己却无能为力。

直到生命最后一刻,他还在念叨:“等哪天朝廷的军队收复中原,你们祭祖时,一定记得告诉我这个好消息!”

“死去元知万事空”

诗的第一句看似豁达,实则藏着无奈。人死如灯灭,什么功名利禄、爱恨情仇都成了空。

可陆游话锋一转,说:但悲不见九州同。他临终前最痛心的,不是自己将死,而是到死都没看到国家统一。

有人说,陆游太“轴”了,连死都要和国家绑在一起。但了解他的生平就知道,这种“轴”背后是刻进骨子里的责任。

他祖上世代为官,父亲陆宰是抗金名臣,从小教他“读书不为功名,只为报国”。这种家风,让陆游把家国命运看得比命还重。

“王师北定中原日”

后两句诗,陆游的笔触突然从悲凉转向激昂。他坚信,终有一天南宋的军队会收复中原。这看似是幻想,实则是他一生信念的缩影。

年轻时的陆游,曾亲历战场。他在陕西抗金前线写下“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”,豪情万丈;中年时,他因主张北伐被贬,仍写下“位卑未敢忘忧国”;哪怕到了83岁,他还念叨“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”。他的“倔”,是对理想的坚守,更是对民族气节的捍卫。

“家祭无忘告乃翁”

诗的结尾,陆游像个普通老人一样叮嘱儿子:“将来祭祖时,别忘了告诉我胜利的消息。”这句话看似平淡,却藏着巨大的情感张力——既有对家人的不舍,也有对未竟事业的遗憾。

这种“不甘”,恰恰是《示儿》最动人的地方。

它不像岳飞的《满江红》那样壮怀激烈,也不像文天祥的《正气歌》那样悲壮决绝,而是一个老人用最朴实的语言,把一生的牵挂托付给子孙。没有华丽的辞藻,却字字戳心。

陆游写《示儿》,不仅是一首政治诗,更是一封家训。他深知,教育子女不能靠说教,而是用行动传递信念。

他一生写了近万首诗,其中许多是写给子孙的。比如教孩子读书要踏实:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”;教他们做人要正直:“汝果欲学诗,工夫在诗外”。

他甚至把家国情怀融入生活细节——晚年隐居乡间,他带着孩子种地、读书,告诉他们:“农事是根本,读书是为明理,二者都不可废。”

这种教育理念,在《示儿》中达到顶峰。他临终前不交代家产,不谈论身后事,唯独叮嘱子孙“家祭无忘告乃翁”。他想让后代明白:个人的命运永远与国家的命运相连。

陆游去世后,《示儿》成了中国人的精神符号。

有人问了:南宋早就亡了,陆游的执念还有意义吗?

其实,《示儿》的价值早已超越朝代更迭。它告诉我们两件事:

陆游的爱国,是年轻时上战场,中年时写奏折,老年时教子孙。哪怕力量微小,也要坚持做对的事。

陆游用一首诗,把家国情怀刻进子孙的血脉。无论时代如何变化,有些精神不能丢。

在今天,或许我们不再面临战乱,但陆游这种对国家、对民族的责任感,依然值得我们去尊敬。

这位倔强的老人,用四句诗写尽了对国家的痴、对子孙的爱。他没有等到“王师北定中原日”,但他的诗,却让一代代人记住了:什么是“位卑未敢忘忧国”,什么是“虽九死其犹未悔”。

或许,这就是文化的力量——它不会随着时间褪色,反而在岁月的打磨中,愈发耀眼。