张幼仪下嫁徐志摩,世人皆知她可怜,却不知她后半生有多可恨

一提到现代大文豪徐志摩,大家首先想到的一定是他的才女妻子林徽因,然而却有一个女人因为嫁给了徐志摩而被贴上“小三”的标签,这个人就是徐志摩第一任妻子张幼仪。

原本是受排挤的,张幼仪却在后来的命运中逐渐被世人所同情,但是她真的值得同情吗?

真的是徐志摩妨碍了她的后半生吗?

然而在抗战时期,她的行为终于让人看到了她那样不可一世的模样,她又为什么要做出这样伤天害理的事情?

张幼仪和徐志摩之间又有着怎样的故事呢?

婚姻充满冷漠。

1884年,张幼仪出生于中国的上海,她出生于一个豪绅世家,是家里的长女,其他孩子都不过是附属品,而她却是身怀厚望的。

她的父亲是一个绅士,他有着新思想,推崇“男女平权”,认为女儿和母亲应该拥有同样的待遇,不应该只是停留在家庭中。

所以他努力为女儿争取一个好的教育,希望自己的女儿能够像男孩子一样走出家门,在新社会中寻求自己的天地。

生于清末却长在民国,张幼仪也经历了那个动荡的时代,于是张家就按照她父亲说的那样,为女儿选择了新式学校,放下了旧思想,让张幼仪穿上了新式衣服,新生活由此开始。

在学校中,张幼仪接受着新思想,同时也结识了两个性格鲜明的人,一个是温柔体贴的丰子恺,同时还有一个就是张爱玲。

在丰子恺还没有成名的时候,张幼仪曾对他表达过赞赏之情,这是他人生中一次比较重要的经历,所以对此印象十分深刻。

当丰子恺成名后,他会时常听到别人称赞他的作品精美,对此他总是谦虚地说:“我只是画了一幅漫画罢了,我怎么会有那么大的本事呢?”

他的谦虚是建立在过去那个力挺他的女孩身上的。

而另外一个张爱玲,也是后来的大作家,经常写一些关于悲情女性的作品,她在创作期间也说过这样一句话:“小三都是很可怜的。”

所以她也算是一个力挺张幼仪的人,只不过在那个年代,也只能如他们二人一样力挺。

但是婚姻并不是自己所能够选择的,也不是一纸离婚证就能结束的。

为了结束这段婚姻,徐志摩在异国他乡办理了一纸离婚证,这一纸婚约便结束了徐志摩和张幼仪之间长达9年的夫妻关系。

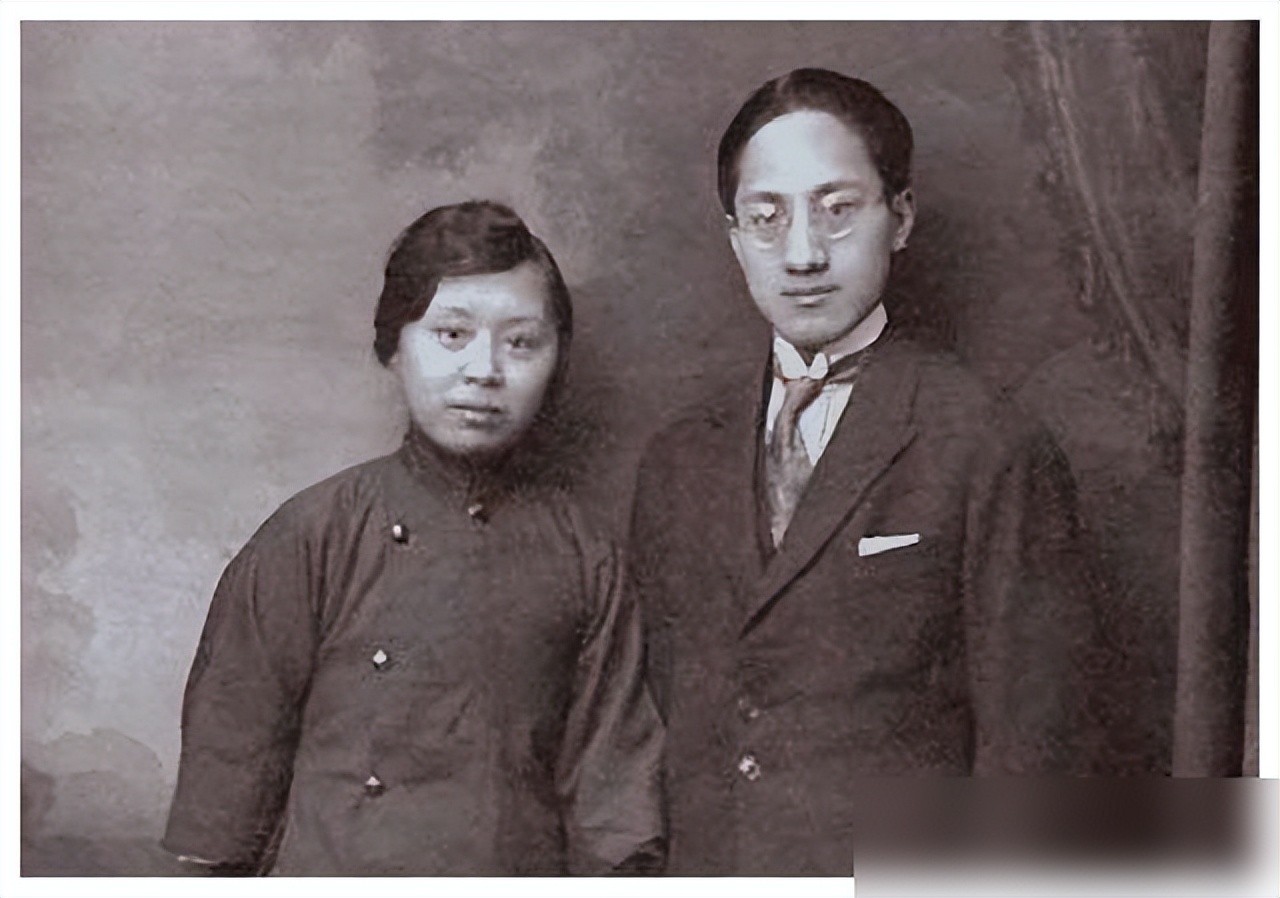

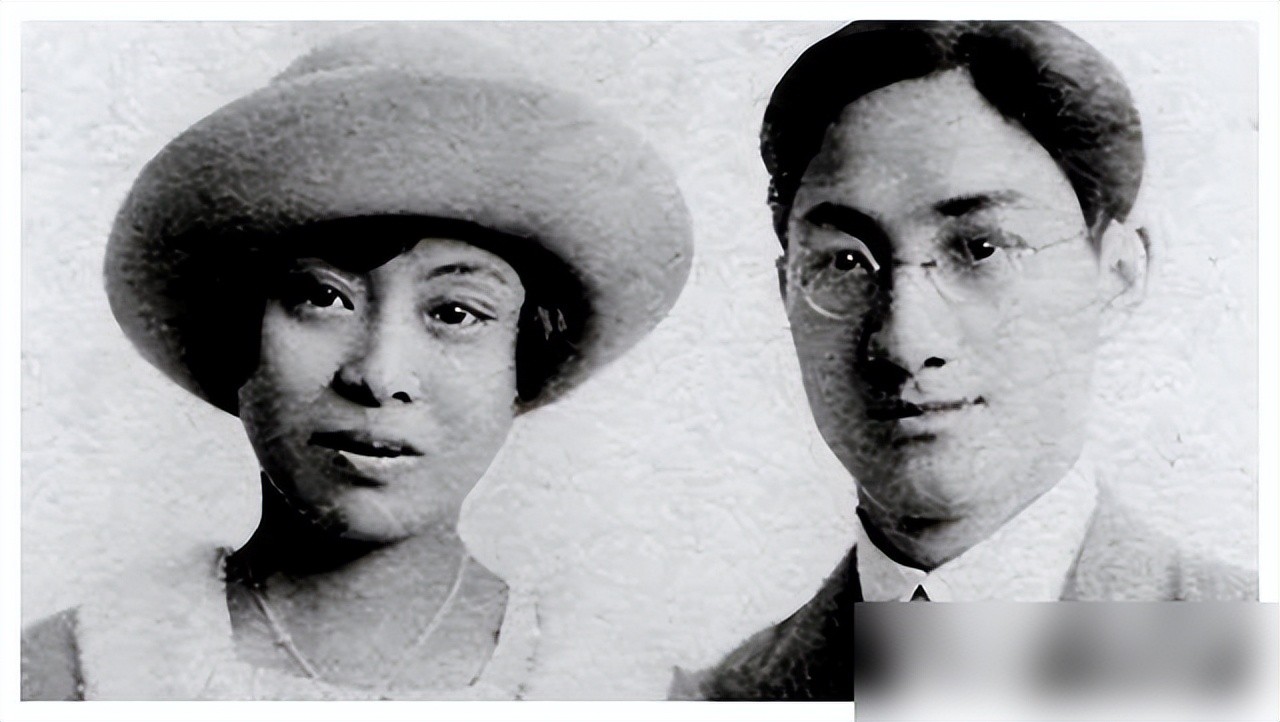

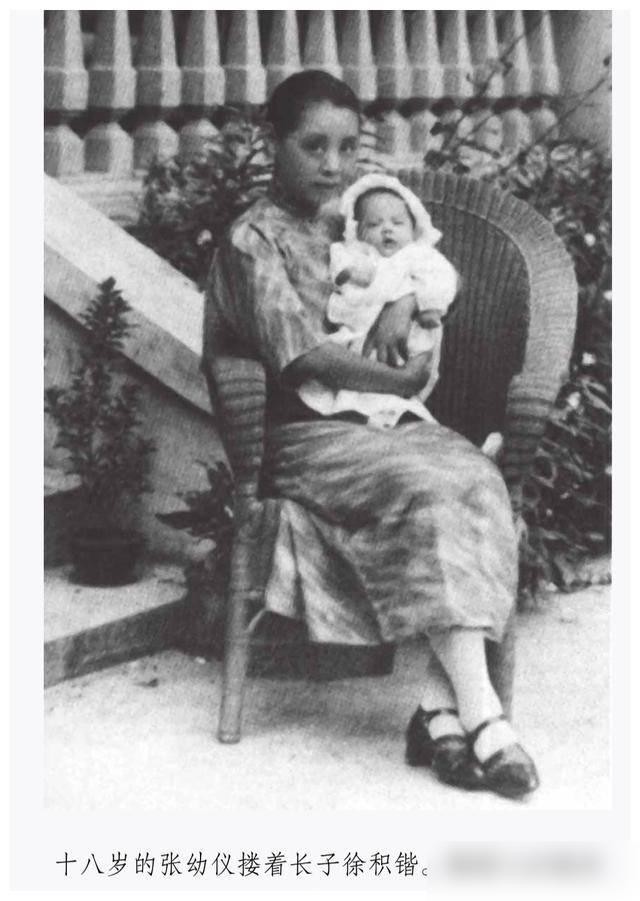

徐志摩和张幼仪之间的婚约完全是父母之命媒妁之言,16岁的徐志摩被下了婚约,成为18岁的张幼仪的新郎,而此时的徐志摩还是英格兰剑桥大学刚入学的新生。

张家为了给张幼仪一个好的未来,让女儿能够走出国门,在国外继续深造,于是便出资让女儿先到日本进行留学学习,为日后的留英做好铺垫。

本来这件事情并未传扬,可令徐志摩想不到的是,这件事情已经被他的家人告知了他的未来妻子张幼仪。

这个时候,徐志摩正沉浸在上天赐予他的留学名额中,他并不知道自己即将面临一场终身难以摆脱的婚姻。

当他回国后,与张家之间进行议亲,并探望到了张幼仪,在看到这个清丽脱俗的少女时,对她产生了一种莫名的好感。

这场意外的婚姻,就这样开始了。

两人在结婚后回到上海之后,因为徐志摩留学归来的缘分引来众人的热议,同时他口才也十分出色。

虽然张家只是一个小小的商贾家庭,但因为有钱,自然会结交到不少豪门大院,而这些家中的公子哥自然少不了和张幼仪一样大的芳龄,于是也都十分受欢迎。

徐志摩见媳妇受到热捧,他心里不仅十分高兴,还和乡邻们模仿起书中描写夫妻秀恩爱的情景,他没事就会牵着妻子的手,带妻子到乡间散步,一同欣赏美丽的田园风景。

与他想象中的理想婚姻也是不谋而合的,但是理想与现实往往背道而驰。

徐家无论是上级还是下级,没有人愿意待见徐志摩这个外家的女婿,他们认为沾染上了外姓人的事情就会让家教败坏,没有什么前途可言,这是当时最流行的一种观念。

于是为了不让外姓人趁机攀附徐家,就连徐母都不带着儿媳妇参加一些社交活动。

本想着可以自己养活自己,但是转眼间日本开战,日军攻陷中国,为原本安静的社会带来了灾难。

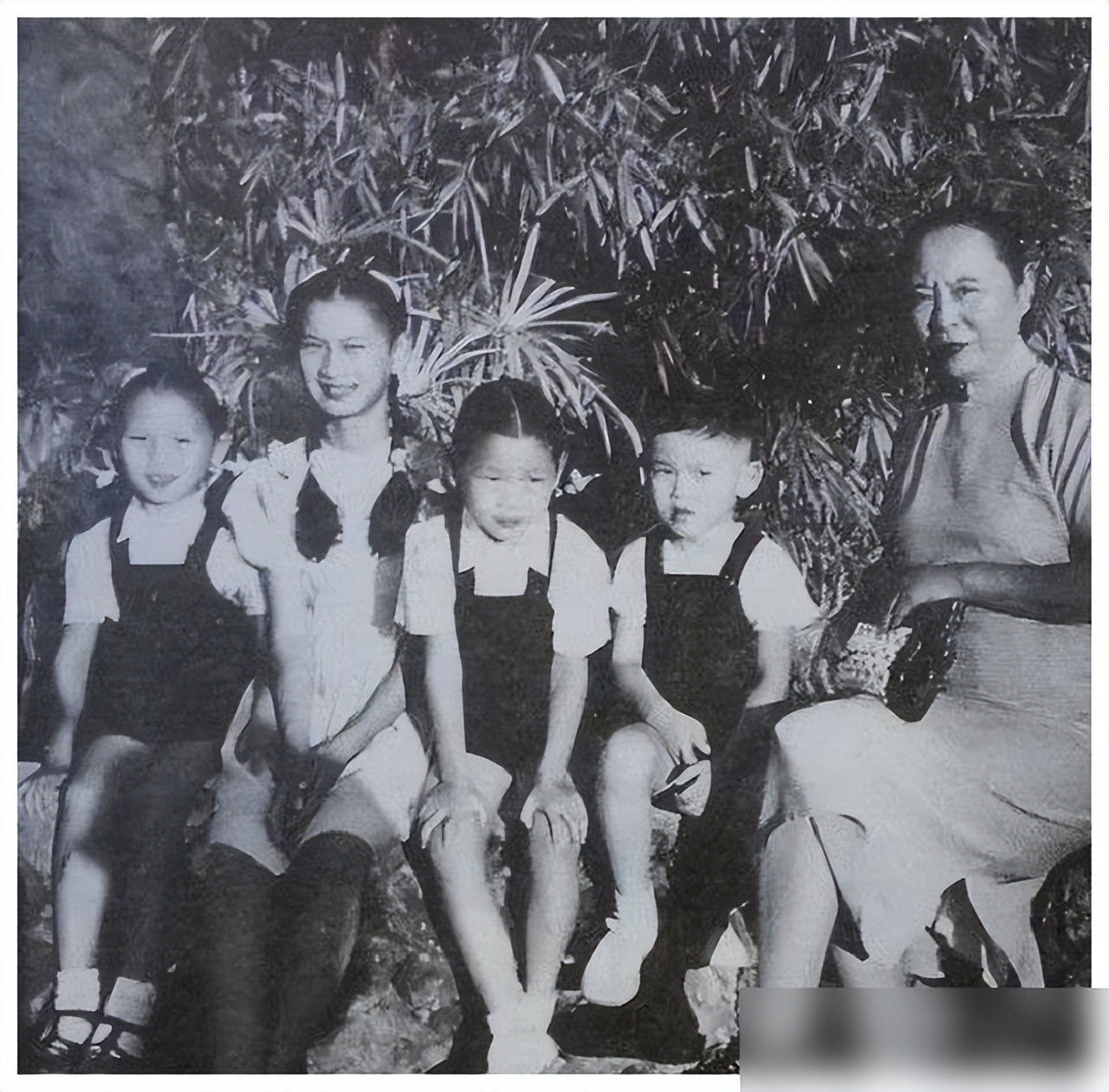

张幼仪只能回到老家老老实实地当个没用的家庭主妇,而这个时候,她和徐志摩之间已经有了一个女儿。

从1931年开始,两人之间逐渐发生了一些隔阂,而这些隔阂无论是在生活习惯上还是追求文化知识上,可谓是不谋而合。

徐志摩回国后开始从事写作,此时3岁的女儿正好能够体会到父母之间那些奇妙的小故事,但是这一切并没有他嫉妒的理由,这一切都是他自己逼出来的。

徐志摩很少管孩子,晚上孩子们睡觉的时候,他才会用笔纪录下他们可爱的样子,可孩子们并不知道父亲那圈日记本造诣,将他们视作宝贝收藏起来。

这份特殊的礼物,他们可能永远都不会知道。

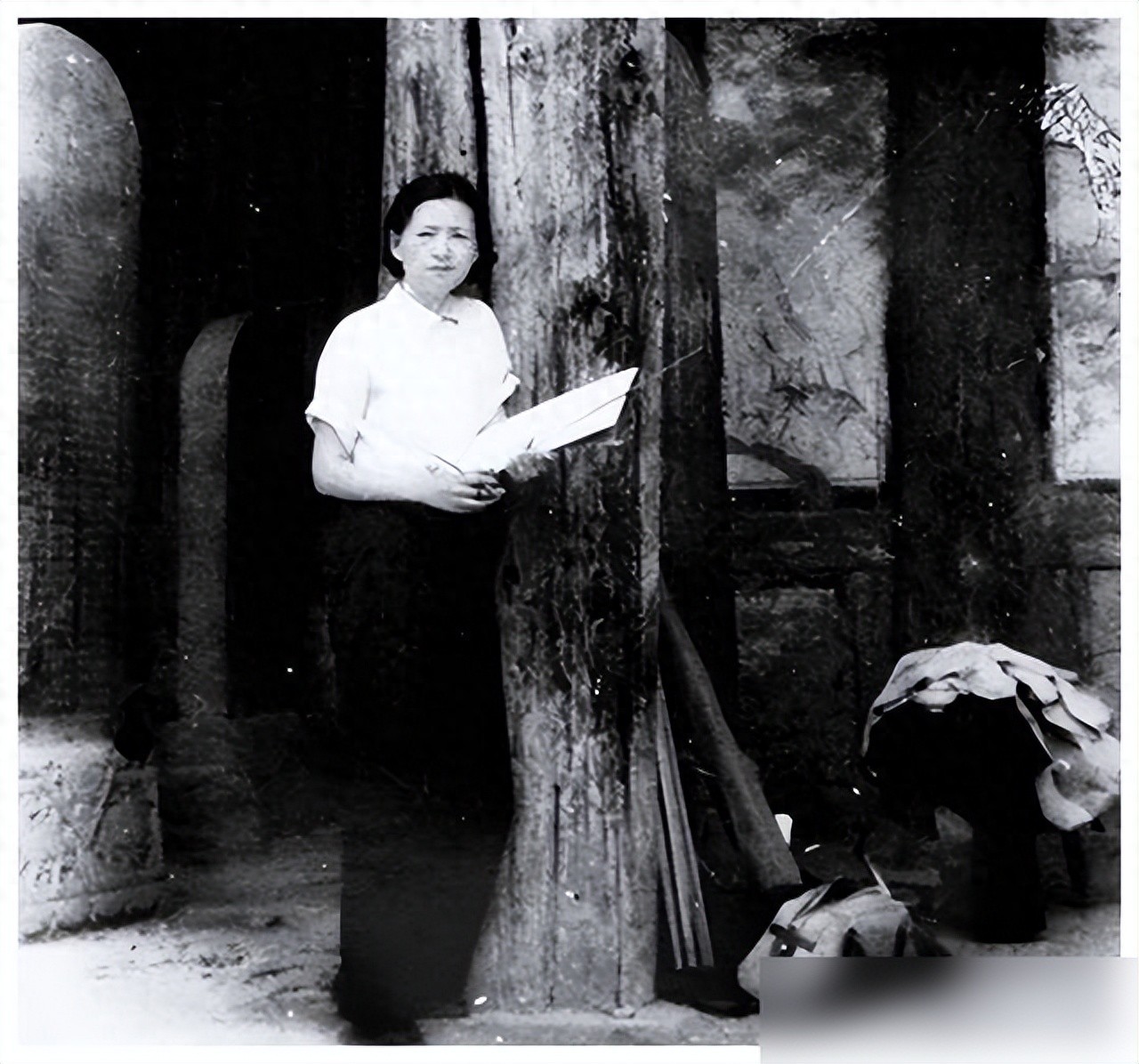

徐志摩离婚 张幼仪努力自我提升。

在日记本积累到一定数量时,他也不知不觉间忘记了妻子的存在,但是妻子的存在却和他密切相关。

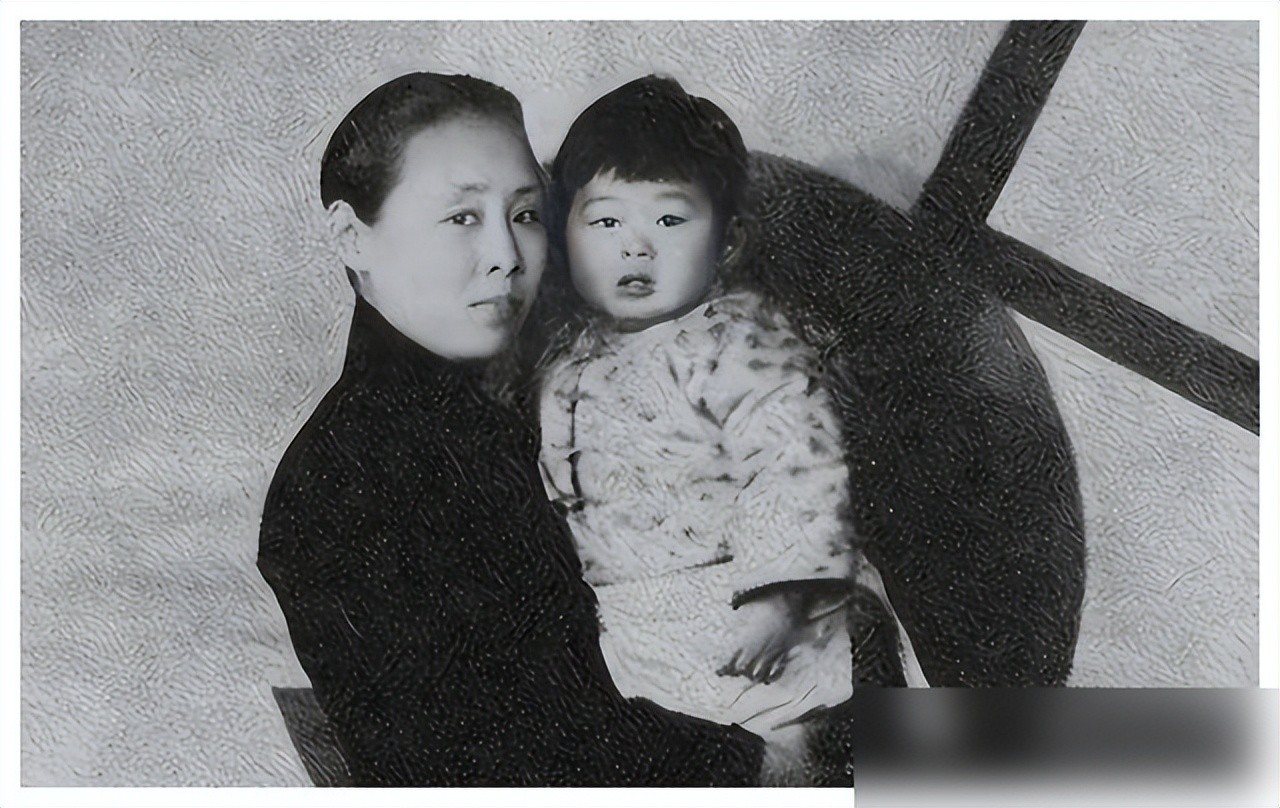

妻子虽然管教得严厉,但是内心却善良如一池春水。

尽管丈夫对她很冷漠,并且对周遭奚落讥讽自己的人念念不忘,但是她还是向丈夫隐瞒了自己的怀孕之事。

然而经不起丈夫长久以来都沉默寡言、关于感情方面的问题都不提问,对孩子也从不询问,这个时候妻子忍受不了最终说出了怀孕之事,丈夫对于孩子态度冷漠,让她自己进行处理。

他当时说:“我们可以抚养这个孩子,也可以把它送给别人收养,只不过要看你的意愿。”

后来无数个夜晚,独自坐在窗前,对着远方闪烁着光亮的星空流下眼泪,为的是自己无法成为总该离婚那个愿望达成。

然而丈夫却在外面与别人谈恋爱,当听闻他和林徽因谈恋爱的时候,心里终于鼓起勇气对丈夫说出一声“我爱你”,但换来的却是丈夫内心早已厌倦,不仅当着众人的面指责她不守妇道,更是在街上当众打她一巴掌讽刺。

但是这一切都没有改变什么,对于离婚这一件事,只要两人同意就可以办下来,而这个时候正是他们想要向外界证明自己深爱彼此的证据。

就这样,他们办理了一纸离婚证,但这场婚姻纠葛并没有结束,1925年4月,二人在巴黎进行离婚手续办理,但是一纸离婚证也是他们五年的兄妹之情最终以夫妻名义结束,而这场婚姻也只有苦涩记忆。

但是当离婚证书拍卖到手,他才发现自己拿不到任何好处,因为早已签署过离婚协议书,应得份额被一一列出,上面记载着他的遗产情况,有房产、车辆,还有眷侍金等等。

但令他发现最大的一笔交易却是妻子名下的一部旧照相机,这个照相机早已不是照相机,它早已成为美术珍品,不仅如此,它身上还有极其巨大的涨价潜力,可想而知能够为他带来极大的经济效益。

尽管二人在这场婚姻中互不相欠,但看得出留下来的都是至宝,可见二人作为艺术家的身份,可以用自己的微薄之力,为国家将这些东西变现,提高使用效率。

抗战时期 张幼仪发国难财 令人厌恶。

抗战时期,亡命天涯的人不在少数,有的是四处逃跑,有的是选择躲避,还有的是抓住机会发财。

而张幼仪就是抓住机会发国难财,她继承了前夫留下来的工厂,而工厂中所生产出的布料正好可以用来出售赚钱。

就这样,赚得盆满钵满的钱财从指缝间溜走,不仅如此,她还开设经营药品的公司,以廉价出售假冒伪劣药品牟利,更令人发指的是居然还做枪支弹药生意。

然而做棉袄生意倒是不假,但是所供应给抗战士兵的是三流货色,就是劣质军大衣,本来用来保暖御寒,但是质量却根本经不起考验,不仅挡不住子弹,还出现枪毙二战士兵隐患,还有丢失国家军火物资现象。

特别是在敌后工作,由于敌人24小时胡椒攻击,提前布防需要防寒保暖用具,但物资稀缺需要物品交换,而国军又没时间没精力去找出此处稀缺物资供应商进行交易,所以才找到了张幼仪这里。

孔仓岭战役和抗日战争都在进行,而孔仓岭物资调配处对外联系的就是张站长,向她要取暖设备,她立刻就开价300元,比物资原价多出10倍之多,她正是看中了物资稀缺才故意抬价。

这无疑将会造成大量中国军人的牺牲,这显然不符合国家利益,更是不道德行为,这是犯了众怒,让两位省长发表通电,引起上海市民愤怒围住扎西路寓所示威抗议,但李宗仁第三次发布命令才平息下来的怒火。

像这样牟利牺牲同胞生命,这显然不是同胞,是无耻至极,不值得同情的人,这里真的很难找出她值得同情的地方,她所做的一切都是抢占机遇而使出的一切手段,为利益不择手段铤而走险罢了。

不一样的人有不一样的人生,如果和林徽因相比,即使林徽因也做过一些伤害他人的事迹,比如抢夺别人的丈夫等行为,都遭受过社会舆论谴责,但是林徽因没有站出来为自己辩解过什么,更没有以身试法,这点才更值得人尊重,同时也更加令人敬佩。

所以作为“伟还是差”之言,并不能掩盖两者之间道德对比差异,但对于其他始终保持清白之身,是不是就不能对他们表示美好期许?

所以希望历史回望,我们了解林徽因与生活哲学“我等命运”战争中披荆斩棘血脉意气风发,即便多了一份特殊,却更能令人感受那点滴清新。