明朝落差最大首辅:得宠时君臣平起平坐,失宠则赐白绫,脑门捶钉

崇祯十六年(1644年)腊月初七,夜静更深,寒风刺骨。

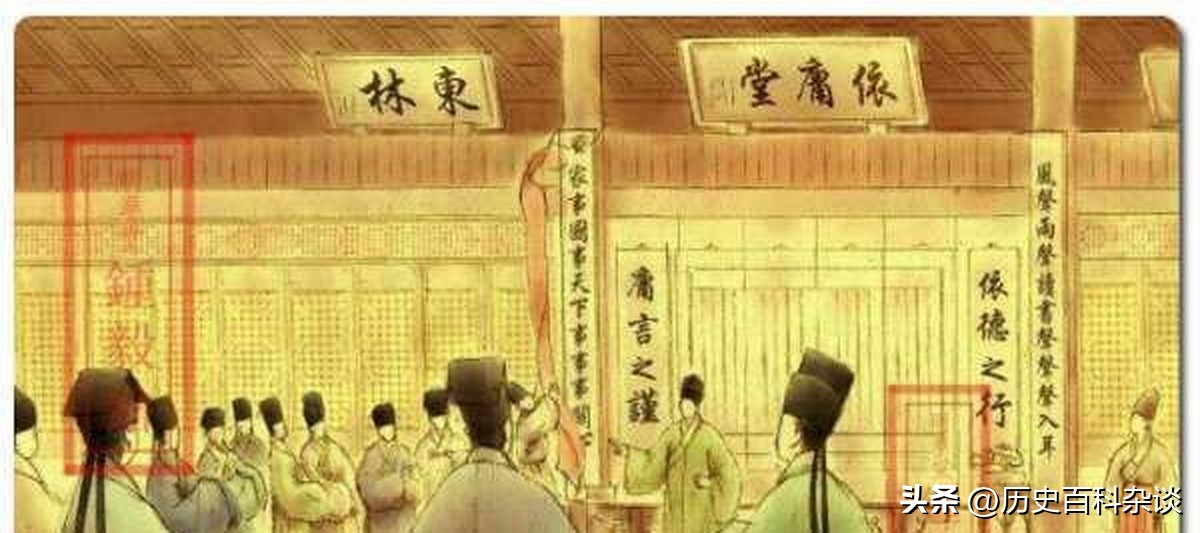

北京城宣武门外的关帝庙当中,灯烛晦暗,辗转明灭。

马蹄声起,庙门洞开,锦衣卫都督同知骆养性带着六名校尉进入堂前,中间是手捧圣旨的司礼监随堂太监高宇顺。

大明王朝前内阁首辅周延儒,自当年九月被羁押入京以来,一直是被拘禁在关帝庙当中。

今天,终于有了结果。

高宇顺开始宣读圣旨,匍匐跪地的周延儒则是等待命运的裁决:当高宇顺念到“姑念首辅一品大臣”的时候,故意有所停顿。

而周延儒理所当然的以为是崇祯皇帝仍念旧情,可活命。于是连连叩头,口赞“圣恩”。

结果高宇顺的下一句就是:“着锦衣卫会同法司官,于寓处勒令自裁”!

……

01

周延儒(1589-1644年),江苏宜兴人,万历四十一年(1613年)癸丑科的会元+状元,简直就是拿到了“天选之子”的剧本。

后来更是两度担任内阁首辅,与胡广、曹鼐、商辂、彭时、谢迁、费宏、顾鼎臣、李春芳、申时行、魏藻德一样,都是状元首辅(明代90个状元,竟然出了11个内阁首辅)。

不过,正所谓“乱世出妖孽”,这位周延儒与魏藻德一样,都不是什么正经人,道德操守都有很大的问题。

周延儒的相貌十分出众,当时是用“俊丽”来形容,大约就是与某蔡、某鹿差不多。于是自我感觉良好,与翰林院同僚冯铨基情四射,“连床共被,日事淫嬉”,后来两人还是儿女亲家……

这都是什么妖魔鬼怪?

周延儒与东林党人存在密切关系,而在随后的天启朝,魏忠贤得势,与东林党战火连绵,无数才俊沦为炮灰。

而此时周延儒已经去了南京翰林院任职,随后更是父母接连亡故,按制丁忧,三年又一年,这反而可以让他置身事外,坐看风云。

02

在周延儒丁忧结束起复的时候,正好是崇祯登基。

在崇祯还是信王的时候,颇有谋算的周延儒就暗地里搭上了线,甚至在其丁忧居乡的时候,还不忘记嘱托同年照顾信王。

于是,刚起复入京的周延儒,直接就递补了正三品的詹事府詹事(丁忧前是正四品少詹事)。

三个月之后,即调任礼部侍郎。当时辽东因欠饷而发生兵变,崇祯召集朝臣议事,群臣认为应该“以内帑补发军饷”。

只有周延儒提出:“这不是军饷的问题,汉代的士兵缺粮,即使是抓麻雀、挖老鼠吃,也能够做到军心不变。所以肯定是骄横武官趁机闹事,杀了带头的就OK。”

崇祯对周延儒的回答感到十分满意,自此圣眷更甚。

当年十一月,内阁需增补阁员,当时有资格入阁的包括礼部尚书温体仁、吏部侍郎成基命、礼部左右侍郎周延儒、钱谦益。

本来周延儒自信满满,结果却败给了钱谦益。

周延儒恼火之下,与温体仁联合起来对付钱谦益。而钱谦益也确实是不争气,竟然在随后浙江乡试担任主考官时,发生考场舞弊事件。

于是崇祯顺水推舟,将钱谦益逐出朝堂。

自此,周延儒与东林党决裂(钱谦益作为东林党大佬,暗中令门人——礼部给事中瞿式耜给周延儒使绊子,导致周延儒根本没出现在庭推名单之上)。

03

简在帝心的周延儒,在一年之后,也就是崇祯二年(1629年)十二月入阁,然后他又把自己的朋党吴宗达、温体仁也都拉进来,结成同盟之后大杀四方,内阁首辅成基命、内阁次辅钱龙锡纷纷败走。

崇祯三年(1630年)九月,在入阁小半年之后,即担任内阁首辅,加少傅兼太子太傅,并且还兼任吏部尚书,可谓大权在握。

于是,周延儒有些飘了,大搞贪污腐败,子弟横行乡里,哥哥更是冒籍为锦衣卫千户官,甚至就连家仆都安排到了军中担任副总兵。

在崇祯四年(1631年)的会试当中,周延儒打破惯例,以内阁首辅身份担任主考官(正常应该是内阁次辅担任),其目的就是要网罗门生,丰实羽翼,甚至不惜舞弊。

内阁次辅温体仁,本来就对内阁首辅职位眼红,对于周延儒越俎代庖担任主考官的行为更是十分不满,于是趁机发动倾轧。

周延儒对于自己能够左右崇祯皇帝言行的权力,沾沾自喜,到处宣传。崇祯皇帝得知之后,就有些不高兴。

其实周延儒虽然品行操守存在问题,而且也确实有贪腐,但是基本的能力素养还是很可以的,主政力图兴利除弊,整顿军备,尤其是不拘一格提拔人才。

登莱巡抚孙元化、大同巡抚张廷拱等都是周延儒提拔起来的。

其中,孙元化虽然只有举人功名,但却是当时著名的火器专家,其编著的《西法神机》是当时最先进的火器制造、使用的书籍,即使是与同时代西洋相比,也丝毫不逊色。

正常来说,举人孙元化最多也就是七品知县,但周延儒却力排众议,将孙元化提拔为登莱巡抚,主持建设登州火器营。

而登州火器营也确实是多次建功,取得“遵永大捷”,收复多处失地。

但是成也火器营,败也火器营。

随后就发生了“吴桥兵变”,登州火器营的孔有德带兵叛变,投奔了后金,巡抚孙元化被俘。大明朝金山银海打造的登州火器营,就这么白白便宜了敌人。

崇祯皇帝怒不可遏,而温体仁趁机发难。

周延儒黯然致仕下野。

04

如果周延儒就这么致仕还乡,终老田园也是一件好事。

但是就如同老前辈夏言那样,周延儒在致仕之后并不安分,在谋求起复。

念念不忘,必有回响。

在温体仁如愿以偿接任首辅之后,并没获得崇祯皇帝的信任,终被罢免。

但是接任温体仁的张至发、薛国观,其实都是温体仁的同党。而当时江南的著名士大夫集团——“复社”,和温体仁素有仇怨。

敌人的敌人就是朋友,更不用说“复社”领袖张溥本身就是周延儒的学生。于是,在“复社”的大手笔筹划之下,拿出海量银钱贿赂大太监曹化淳、王之心等,为周延儒起复创造条件。

都说有钱能使鬼推磨,而江南士大夫最不缺的就是钱。

崇祯本身就念着周延儒的好,再加之身边大太监的聒噪,在崇祯十四年(1641年)九月,周延儒正式起复,并且是一步到位,再度担任内阁首辅。

而就在周延儒从江苏宜兴老家启程前往北京的时候,走大运河路过山东,与故旧见过一面,周延儒感慨道:“此行再入北京,必招祸事也!”

问题是:有拿刀架脖子上劫财劫色的,却没有拿刀架脖子上逼着当宰相的(黎元洪除外)……

如果周延儒本人不谋求起复,那么谁还能绑着他进京当首辅不成?

权力这个东西,真的是奇怪,就如同一团烈火,会有无数的飞蛾争抢着扑入。

05

周延儒这次复出,可谓事先做足了功夫,其施政纲领包括:整顿漕运、减免田赋、清理陈欠、宽宥罪犯、广开言路。

而且在随后的半年里,确实是取得一定成绩,被称为贤相。

但是,此时的大明王朝,不用说他周延儒,就是把历史上的名相都搞来开圆桌会,也没救了。

但是崇祯皇帝就如同溺水之人抓到一棵稻草,此时对稻草——不对,是对周延儒倚重到无以复加的地步,从不直呼其名,口必称“先生”。只要是周延儒的票拟,崇祯绝大部分都是当日认真批复,如果有次日批复的,必会致歉。

周延儒当时不但面君不跪,甚至还“对坐言事”——翻开二十四史,不用说明清,就是唐宋,也是绝无仅有。

上一次宰相与君王平起平坐,那还要追溯到先秦……

崇祯十五年(1642年)正月初一,崇祯皇帝着冕服召见群臣的时候,甚至对周延儒直接行以师席之礼,口称“先生”而作长揖。

这就很离谱了——身穿冕服的皇帝,给臣子作长揖,这甚至已经不是平起平坐那么简单了,大约只有曹丞相有这待遇吧。

事后,周延儒满怀心事的对家人说:“这可不是什么好事,以后做不出成绩,是要用命来抵的!”

果然,三个月之后——崇祯十五年(1642年)四月二十二,松锦大败,洪承畴降清。

皇太极与明朝秘密和谈,要求割让土地、岁贡金银。崇祯其实也想和谈,毕竟形势比人强,但自己不愿背锅,于是就想找周延儒背锅。

周延儒也不想背锅,磨磨唧唧之下,和谈之事泄露,朝野大哗,于是崇祯皇帝把兵部尚书陈新甲杀掉平息舆论。

事后,周延儒从100分的三好生,变成了70分的中等生。

一直觊觎内阁首辅位置的陈演、魏藻德趁机上蹿下跳,到处抓周延儒的小辫子,试图将其扳倒。

很快京城就流传一句话:“天天君王召,召出曹操。日日庭前对,对出秦桧”。

人们高度怀疑是陈演、魏藻德这两货弄出来的。

06

周延儒惶恐之下,恰逢清军入关劫掠,为了挽回一些形象分,遂自请到通州前线督师。

结果到了通州之后,每天只顾着与将帅、幕僚喝大酒,正事啥也没干,每天给崇祯皇帝发一份捷报。

崇祯皇帝在宫中很高兴:还得是周先生啊,100分!

然而,假的真不了,纸包不住火,更不用说还有陈演、魏藻德拿着放大镜看着呢。

而且周延儒之前奏请裁汰厂卫,将锦衣卫与东厂都得罪狠了!

这时候,提督东厂的王之心、锦衣卫都督同知骆养性趁机发难,将谎报军情的事情捅到了崇祯皇帝面前。

事情败露——崇祯皇帝顾念旧情,让周延儒致仕回乡。

是致仕,而不是罢职——大约崇祯皇帝一生所有的耐心与宽容,都用到了周延儒身上了吧。

问题是:在周延儒致仕返乡之后,崇祯皇帝还总是提起他,还默默流泪。虽然说的是“周某负朕”,像是责备,但是到这个时候,仍然不直呼其名。

所以,接替周延儒的内阁首辅陈演,以及内阁次辅魏藻德,深怕再搞一次起复,于是发动科道言官对周延儒的种种劣迹进行弹劾。

而一剑封喉的就是有御史揭发吏部文选司郎中吴昌时“结交内侍,刺探宫闱”。

而吴昌时乃是周延儒的义子。

这下崇祯皇帝真是恼火到家了,于是先斩了吴昌时,又派锦衣卫到江苏宜兴把周延儒抓来问罪。

周延儒知道这次是完犊子了,于是抢在锦衣卫来临之前,把家里专门用于收藏古董宝物的珍奇阁点燃,据说火焰的颜色都是五彩缤纷的。

07

在司礼监随堂太监高宇顺宣读圣旨的时候,周延儒本以为能逃过一劫,结果却是“勒令自裁”。

于是惶然不能自已,一脸呆滞的在屋子里转了一圈又一圈。

都拖到快亮天了,还是不肯主动上吊。

最后无奈之下,骆养性吩咐校尉将周延儒抓起来,手把手的套上房梁。

又因为周延儒平时十分注意保养身体,就是拘禁期间也是参汤不断,所以在气绝之后身体长时间不凉。

见此,骆养性深怕不死,于是把一根铁钉锤到了周延儒脑门上。

……

捧得有多高,摔得就有多惨,果不其然。

还是那句话:既然有夏言的前车之鉴,周延儒为何还要复出呢?

以致仕阁老的尊贵身份,在老家闲看云卷云舒,不香吗?

可能,我等匹夫根本无法理解大人物的追求。

那么,就求仁得仁、求钉得钉吧。