左权将军之女,报考哈工大竟政审不合格,陈赓:这孩子太实诚

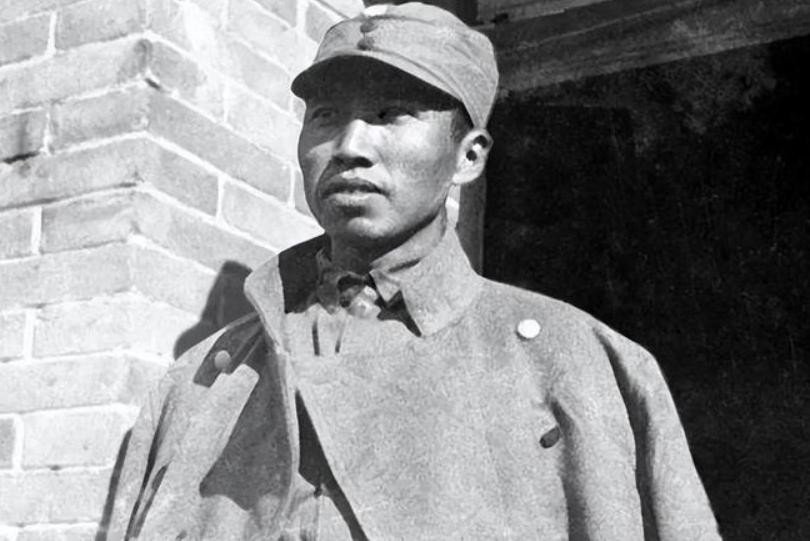

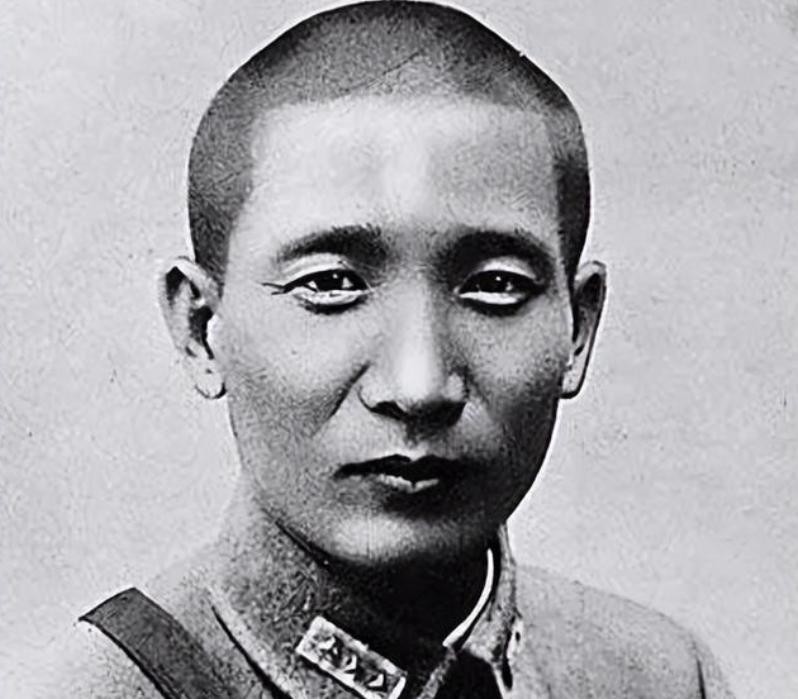

说起左权,很多人都为他感到惋惜,他曾是抗战中牺牲的八路军队里的最高级别将领。如果不出意外,活到1955年授衔时,他必定会成为开国元帅。

但是在一次掩护大部队突围的时候,左权不幸被炮弹击中牺牲,时年仅仅37岁,留下了两岁的女儿和才刚刚二十五岁的妻子。

左权去世的消息令妻子刘志兰痛不欲生,决定再不嫁人,后来经人多方劝说,六年之后才嫁给了左权在世时的秘书陈守中。

而左权将军的女儿左太北,虽然失去了父亲,但是在抗战中也得到了很多其它将领的照顾。她一路长大,一路听着长辈们口中的红军故事,从小树立的理想便是考取中国人民解放军军事工程学院,继承父亲遗志,把中国军队实力发扬光大。

但尴尬的是,身为著名的左权烈士的女儿,报考哈工大时政审却不合格,苦恼的左太北找到了陈赓上将,陈赓上将经过询问后笑道:“这个孩子太实诚。”

那么究竟是什么事情,为何左权烈士之女政审居然出现不合格的情况?

从小居住延安保育院的左太北

左权牺牲的时候,左太北仅仅两周岁

左太北年纪幼小,根本也记不清父亲的样子,八岁之前由母亲与保育院养大。

左太北的母亲刘志兰与左权一样都是军人,军人的天职是服从命令,左权将军去世了,刘志兰决定继承左权将军的遗志,继续为党和八路军多做一些事情,只要刘志兰能够腾出空就会积极投入到工作之中。

当时的共产党力量也很弱小,很需要优秀人才,刘志兰作为烈士家属,深知自己身上的责任,主动承担各种工作,刘志兰这样做的一部分想法也是为了更好地寄托自己对左权的思念。

刘志兰在左权去世之后六年,才逐渐从伤痛中开始走出来,接受了陈守中。

陈守中曾经是丈夫左权的秘书,刘志兰觉得他知根知底,知道他能够对自己和孩子负责,于是也就与陈守中结合。

陈守中也确实做到了一个丈夫与父亲的责任,对刘志兰非常照顾。陈守中对左太北更是视若己出。

但是在当时的情况下,正是紧张的抗战阶段,很多时候,刘志兰与陈守中都没什么时间看守者孩子。

于是他们只能把左太北放到保育院去抚养,左太北的童年时光也大多是在延安保育院度过的。在延安保育院,彭总元帅担心小太北得不到照顾,抽空总去保育院看望小太北。

彭总与左权生前是很好的战友,彭总是八路军副总司令,而左权是八路军总参谋。

他们在一起战斗多年,还一起合作指挥了百团大战,彭总视左权为自己的重要的革命战友。左权牺牲后,彭总十分悲痛,他是因为掩护总部撤退而牺牲的。

为了能够让自己的心理有所宽慰,他从小太北小的时候就格外宠溺小太北,把小太北当做自己的孩子一样。

左太北上中学的时候,考上了北京的人大附中,左太北的母亲刘志兰却因为工作调动去往外地。刘志兰本想着让左太北在学校寄宿,但是彭总听说后,一口否决了彭总的建议。

彭总让左太北与自己女儿彭刚做个伴,并且把彭刚的房间都让了出来,彭刚住书房的隔间,让左太北住彭刚的房间。

立远大志向,发奋学习

左太北10岁那年,左权将军终于得以安葬。

从10岁那年,她与母亲一起参加了左权将军灵柩安葬仪式开始,她与母亲一起为左权将军执绋拉灵。

她听了父亲很多的贡献,她看到了众多领导人为父亲掉眼泪,毛主席与周总理也亲自出席了父亲的吊唁仪式。

这都让左太北的内心受到很大的冲击,原来她的父亲是一个这么伟大的人。

她从这一刻开始确定了自己以后的志向,做一个像父亲那样,为国家作出贡献的人。在这以后,左太北认真读书学习,发奋努力,争取进步。

报考大学竟然政审不过关

左太北一直成绩优异,她的梦想就是考取当时的中国人民解放军军事工程学院,这所大学在当时要比清华北大还要难考。

左太北十分渴望成为父亲一样的人,为军队与国家做贡献。

左太北在中学时的成绩一向名列前茅,以她的成绩,考取中国人民解放军军事工程学院是没有问题的,但是令谁也想不到的是,她的政审却不合格。

当时,左太北十分的着急,恰逢彭总出差也不知道什么时候才能回来,索性,左太北直接去了中国人民解放军军事工程学院找到了院长陈赓。

陈赓看着这个姑娘,这才想起来,这是很久没有见到的左权将军的女儿。

他很激动,几年不见,没想到当年小太北现在这么大了。当听到左太北政审竟然不过关的时候,陈赓简直不敢相信,左太北作为烈士家属,政审还不过关,那怎么可能?

陈赓相信肯定是哪里出了错误,先安慰好了左太北,然后亲自查一下为何左太北的政审不过关。

检查过后,陈赓看到左太北亲属一栏里写着二叔左棠的名字,左棠与左权二兄弟一同去黄埔军校学习,左权参加了共产党,而左棠参加了国民党。

后来左棠因为左权是共产党,被国民党清退了。陈赓感叹:“这个孩子太实诚!”

就这样误会取消了,左太北如愿进入了理想的大学。后来进入了在中国航空部,为我国航空事业作出巨大贡献。

总结

左权将军是我国革命的领袖与前辈,他虽然早早牺牲,但是他的遗志却在他的女儿身上更加体现出来。他为国家奋斗,女儿儿也同样为国奋斗一生。

左权将军之女从小受到这种红色教育毕竟是诚实、坚贞,努力奋进的中国好儿女,这是我党的精神在下一代身上有着优良的传承的最好见证。

参考文献:《左权将军》、《左权家书》