中国三大奇案朱令案:清华才女被下毒,案件扑朔迷离至今未破

清华大学朱令案,与白银系列杀人案、南大碎尸案等并称中国三大奇案,白银系列杀人案在警方持续28年的努力下已经成功告破,但朱令案和南大碎尸案到目前为止依旧看不到任何侦破的曙光。

更令人痛惜的是,受害人朱令如今仍然处于饱受病痛折磨,生不如死。其父母二十多年承受的痛苦更是常人难以想象,令人唏嘘。

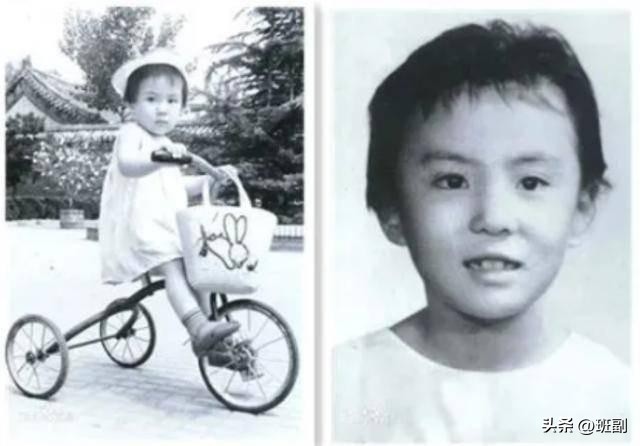

朱令(随母姓)出生在北京一个高级知识分子家庭,父亲是高级工程师,她自小多才多艺,自小便学习钢琴、古琴。朱令有个姐姐叫吴今(随父姓),1989年4月1日,就读北大生物系的吴今,在一次班级组织的野外春游中失踪,三天后在一个悬崖下面她的尸体被找到。

根据朱家的亲友回忆:“当时吴今和同学到河北保定涞水县境内的野三坡去游玩,回学校时分成了两拨儿。吴今本来是跟随第二波回去的,但她突然想起有事情没做完,要先赶回去,就独自追赶先走的那些人,在追赶的过程中不幸坠崖。”

当时吴今出事后,她的同游的同学均以为她随另外一拨人走了,到学校后又以为她回家了,直到上课发现她不在,才知道出事了,那时已经距离出事有三天了。事后公安机关排除了他杀的可能,也没有自杀的理由,事件被定性为意外。

也就是因为姐姐的意外死亡,给朱令带来了很大的打击,因此朱令高考时放弃了报考北大,改读清华。

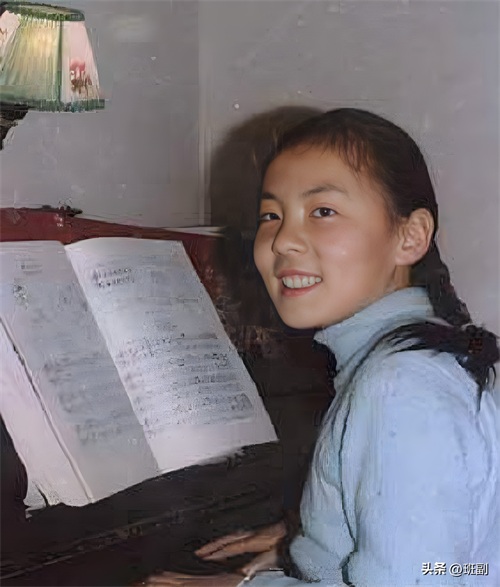

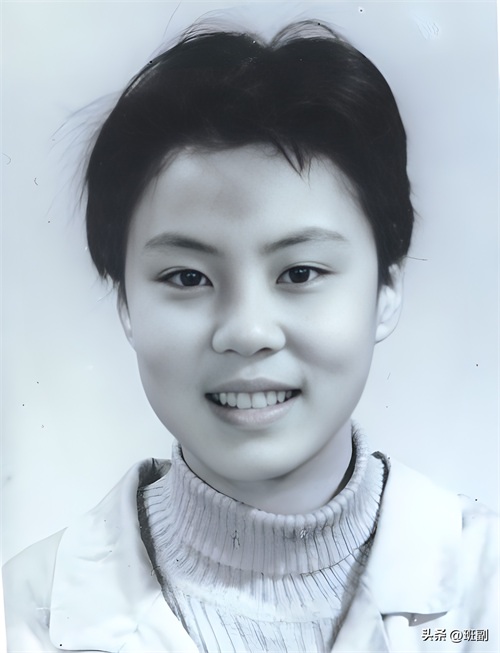

1992年朱令考上清华大学化学系,并成为校民乐队的主力队员,获得过1994年全国高校艺术表演独奏组二等奖。此外,她还是游泳高手,是北京市游泳二级运动员,曾经在清华的校运动会上多次得到名次。

朱令在体育和音乐各方面发展的同时,文化成绩也是在化学系中名列前茅。这样一个外表又好看文智体多方面发展的女孩,即使是在人才辈出的清华大学里,也被所有的学生誉为是女神。

也许是天妒红颜,就在朱令对自己的未来有着美好憧憬的时候,一场悲剧悄悄的降临在她的身上。

第一次中毒

1994年11月24日,这天是朱令21岁生日。父亲吴承之专门请女儿到外面吃饭,为了不耽误女儿参加清华民乐队的“一二九”演出排练,吴承之定了学校附近中关村的一家饭店。

当饭菜上齐,刚吃了几口,朱令开始肚子痛。就对父亲说,身体难受,吃不下。于是,原本一场欢乐的生日宴以疼痛收场。吴承之以为女儿是因为最近的节目彩排劳累过度,或者是肠胃不适,没有太放在心上。

随后的几天,朱令依旧感觉到胃部不舒服,12月8日开始,她的头发开始脱落,并在几天内全部掉光。

12月23日,朱令入住北京市同仁医院消化内科病房。经过各项检查做完之后,并没有查出病因,只是开了氨基酸等消化类药物。住院一个月以后,朱令的病情有些许缓解,并长出了头发。但是身体情况依旧不容乐观,腰上还长出了“带状疱疹”,甚至出行都需要坐轮椅。

1995年1月23日,朱令担心学校落下的考试和功课,坚决要求出院。

1995年2月20日,新学期开学,朱令回到了学校。

除2次周末由家人接送回家住过两天外,朱令差不多有8天的时间呆在清华校园内。这时候朱令走路已经有些困难,母亲朱明新很担心女儿的身体,期间几次跑到清华看望女儿。朱令宿舍给母亲朱令新的印象是乱,水杯随便放在桌子上。

在校的两周时间内,朱令只去系里上了一次实验课,一次准备补考的答疑课以及一次物化课的补考,其他时间都是整日躺在宿舍床上,补习因住院缺考的几门课。

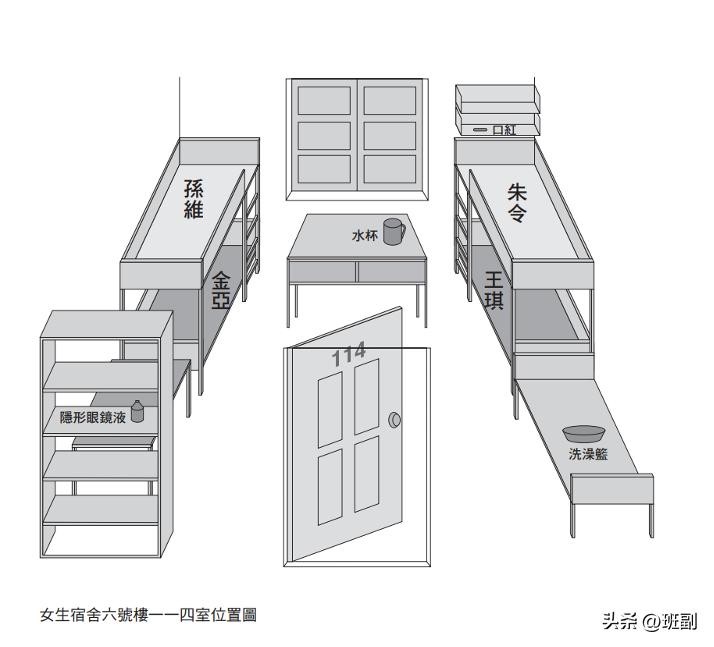

当时朱令住的是6号楼114寝室,同住的有来自北京的朱令、孙维,来自新疆的王琪和陕西的金亚四人。身体虚弱的朱令,每日早饭是母亲带给她的面包和壮骨粉冲剂,午饭和晩饭都是勉强撑起,买饭菜端回宿舍半躺着吃。

那时朱令身体极差,她睡上铺,她的力气最多只能到下铺来拿拿书,平时喝水都是同宿舍的女生孙维倒给她。

第二次中毒

1995年3月9日,刚入学不到两周的朱令再次因不明原因发病,双脚疼痛难忍、双手麻木,不得已只能给家里打电话。

父亲朱接到电话后,连忙带着女儿朱令前往北京市协和医院神经内科专家门诊就医。医院神经内科主任李舜伟接诊后,发现朱令的症状太像60年代清华大学的一例铊盐中毒病例。于是,他请来中国预防医学科学院劳动与卫生职业病研究所专家张寿林前来会诊。

张寿林其后与李舜伟会诊后,高度怀疑朱令是“铊中毒”。可是在朱令神智清醒的时候,告诉李舜伟自己没有在实验室接触铊盐。李舜伟对此不敢轻信,又特意询问了清华大学化学系。化学系老师出示了学生接触化学药品的清单,肯定朱令并无铊盐接触史。

因各方面原因以及条件限制,朱令没有做铊中毒鉴定,而是在协和医院急诊室一边观察一边等待住院床位。

1995年3月15日,朱令住院。协和医院虽然曾经怀疑她是犯中毒性疾病的可能,但是朱令否认自己有过重金属接触史,学校老师也证明了此事,而且临床病程表现不像,所以一再排除。

随后她朱令的症状加重,开始岀现面部肌肉麻痹、眼肌麻痹、自主呼吸消失,协和医院按照急性播散性脑脊髓神经根神经炎诊治。

1995年3月23日,朱令中枢性呼吸衰竭,协和医院采取了气管切开术。

1995年3月24日,协和医院开始对朱令采取血浆置换疗法,前后8次,每次均在1000毫升以上。这种治疗方法对未确诊的情况下,维持朱令的生命起到了重要的作用,但也是在这个过程中,朱令感染上了丙肝。

1995年3月25日,朱令出现吸氧不稳定的情况。

1995年3月26日,朱令被送入协和医院的重症监护室(ICU),依靠呼吸机维持呼吸,两天后朱令陷入昏迷状态,这一昏迷就是几个月...

协和医院对朱令进行了多项检测(包括艾滋病病毒HIV,脊髓穿刺,核磁共振,免疫系统,化学物质中毒,抗核抗体,核抗原抗体和莱姆病等),但除了莱姆病以外,其它项目的化验结果皆为阴性。

1995年4月8日,周末。朱令中学同学,北京大学力学系92级学生贝志城和5名中学同学去医院看望朱令。

贝志城和朱令是中学同学,初三同班,当时关系很好。但之后朱令姐姐意外身故后,朱令性格比较孤僻了,打交道就少了。大学后完全没见过面,所以朱令第一次中毒也没有去看望过。第二次朱令中毒后,也是到4月有同学告知说朱令可能不行了,去见最后一面吧,才去探访的。

贝志城描述:“进入ICU,看到那个我们熟悉的美丽、活泼、多才多艺的朱令,头发全秃,全身插满管子躺在那里,昏迷不醒。我现在还记得自己当时的感觉,双腿发软,想跑又跑不动。那时我刚刚接触互联网,就和朱令的父母说了,要通过互联网求助,确定朱令的病因。”

贝志城找到在实验室能上外网的同学蔡全清,请他帮忙在互联网上发电子邮件求助,描述朱令病情希望得到专家意见以确定病因。当时几乎没有人知道internet(因特网)是什么,只有北大、化工大学中科院计算所三条线路有Internet。

蔡全清和同学迅速找人拟好一篇地道网络新闻及公开信,当晚他们从北大力学系联入Internet,在Internet的新闻网、 Usenet和Bitnet的邮件讨论组中发出求援信。Usenet和Bitnet是Internet的子网,蔡全清在炎热的机房守了一夜,3小时内就开始收到回信。

同宿舍同学刘利编写了个软件,利用关键字对这些信件进行归类。十天内他们共收到来自18个国家的专家回信1635封。朱令的乐队同学黄开胜等人在1995年4月至5月期间从贝志诚那里取回从国外发来的一部分电子邮件,共1635封,并逐一进行了阅读。

黄开胜在1998年4月25日的一份书面材料中提供的数据显示,“提出诊断意见的电子邮件有211封邮件认为朱令是铊中毒,占提出诊断意见的电子邮件总数的79.92%。”

贝志诚在北大征集了20多名北大同学义务翻译,不断地把信件译成中文,送给朱令父母,希望他们尽快转交给主治大夫,给朱令做一次是否铊中毒的检测,但是协和均以“干扰治疗”的名义拒绝。

由于互联网上的回信怀疑是铊中毒,当朱令父母得知北京市职业病卫生防治所的陈震阳教授可作铊中毒鉴定后,在一位有良心的协和医生暗中帮助下,取得朱令的尿液,脑脊液,血液,指甲和头发,于1995年4月28日来到北京市职业病卫生防治所进行检验。

当天,陈震阳即出具了检测报告,认为朱令为二次铊中毒,第二次中毒后朱令体内铊含量远远超出致死剂量,并怀疑有人蓄意投毒,同时建议服用普鲁士蓝解毒。

据陈震阳教授回忆:看到频谱仪打到尽头时,他几乎不相信自己的眼睛。朱令的体内怎么会有这么多铊?绝对在1个致死量以上!这种急性铊中毒一般极可能是一次大剂量地吞食。

这是中毒案!人命关天,毒从哪来?

立案调查

1995年4月底,协和认为朱令是二次中毒,公安部门介入调查。

铊是一种剧毒化学品,据公安局有关人士说北京市工作中需要使用铊和铊盐的单位只有二十多家,能接触到铊的只有二百多人。警方排除了朱令本人曾使用或接触过铊盐,也排除了其家人和亲朋接触过铊盐。

负责此次案件的老公安王补,推断朱令中毒的原因是有人故意投毒,嫌疑人的范围是很小的,并根据清华大学女生宿舍的严格管理制度,进一步推断“凶手就在朱令身边”。

随后,室友孙维被列为唯一犯罪嫌疑人。主要依据如下:

其一,清华大学曾经证实,“孙维是校内唯有机会接触到铊的学生”;

其二,检验结果证明,朱令是先后两次铊中毒,而第二次中毒地点就在宿舍內;

其三,朱令父母向警方报案后没几天,朱令住过的宿舍就发生了一起离奇的盗窃案,大量的现金以及贵重物品都没有丢失,唯一丟失的是朱令曾经用过的一些洗漱用品。

但是以上只是猜测,警方没有充足的证据将孙维列为嫌疑人。所以案件一直就这样拖着,迟迟没有对孙维进行刑事审问。

而案件的另外一个争议点是孙维的爷爷孙越崎,孙越崎曾在中华民国政府任行政院政务委员兼行政院资源委员会委员长、经济部长等部会首长。1950年代后,成为中华人民共和国的民主党派中国国民党革命委员会的重要成员,第五至七届全国政协常委。曾当选中国国民党革命委员会常委、副主席、监委会主席、名誉主席等职。

因此,坊间传言:凶手打通了关系,导致有关部门的调查只能中断。

正式立案两年后,1997年4月2日,在舆论的压力下,孙维作为朱令案件犯罪嫌疑人被北京市公安局14处带走,并在印有犯罪嫌疑人的纸上签字。在被连续侦讯审问8个小时后,孙维被家人接回家。

案件进锃

在侦讯审问孙维之前,关于案件的进展和调查情况包括:

警方在1995年夏季,到朱令父亲单位调查过朱令父亲和孙维父亲的关系。

警方在1995年冬,通知朱令家属“只剩一层窗户纸了”。

1996年,清华大学派出所所长李慕成告知朱令父母“有对象”,“上面批准后,开始短兵相接”。

1996年2月,北京市公安局14处有关领导对朱令家属表示案件难度很大,仍在努力之中。

1997年2月,化学系薛芳渝教授告知朱令家人,校方将配合警方作一次有效的侦破行动,但后来一直没有下文。

但是这一切的行动,都没有下文,这层窗户纸到现在也没有捅破。

1998年8月25日,公安机关宣布结案并以“超过法定期限”为由,解除孙维作为嫌疑犯所受到的强制措施。

但匪夷所思的是,公安机关没有告知朱家此案已结,朱令父亲声称“之前得到的答复一直都是正在调查中。直至2008年申请信息公开时,才获悉已于1998年结办。

再起波澜

2002年,在网上有人撰文指出,向朱令投毒的嫌疑人是孙维。

同时,贝志城以真名实姓在“新语丝”网站发表《朱令案件的一些情况》一文,介绍了一些内幕,直指凶手是孙维。

2005年11月30日,在天涯社区,一名ID为skyoneline的网友发表了《天妒红颜:十年前的清华女生被毒事件》重提此案,在社区内引起了关注。

同年12月30日,一个ID为“孙维声明”的网友(此帐号由孙维父亲证实为孙维本人)发表了《孙维的声明——驳斥朱令铊中毒案件引发的谣言》,以孙维的名义公开为自己辩解:朱令案与自己没有任何的关系清华大学的黑锅我不背,自己当时并不是清华大学唯一能够接触到铊元素的学生。

文中还声明:1998年8月,警方宣布解除对我的嫌疑,他们承认没有任何证据证明我和朱令中毒有关。

2006年1月中旬起,《中国日报》、《新闻晨报》、《法制早报》、《南方人物周刊》、《新民周刊》、《青年周未》、《华夏时报》、《大连晚报》等众多媒体对朱令事件相关内容以及网络上的讨论进行了报道。

舆论认为警方有责任、有义务向公众澄清并及时回应:朱令案到目前为止19年悬而未决的局面,究竟是何原因?警方当时掌握了哪些证据?案子卡在哪里?当初警方所谓“只剩一层窗户纸了”的表态是否属实,又指向哪个嫌疑人?对朱令家属的询问乃至申请信息公开,究竟为何搪塞、不予告知?玄之又玄的所谓“法律、法规及相关规定不予公开的其他情形”具体指的是什么?特别是公众质疑的,当年本案有没有受到权力的不正当“干涉”?

2013年5月8日,北京市公安局在官方微博回应称,当年“认定有投毒犯罪事实发生”之后,曾组成专案组开展侦查工作,但由于报案时间距离最初投毒时间已近半年,相关场所没有监控设施,犯罪痕迹物证已经灭失,并否认警方在工作中受到干扰。

但是有越来越多的内幕信息不断被披露出来。2013年,网上有爆料称,投毒者在朱令发病前,曾经翻阅了大量有关铊中毒的书籍后,北京警方在审讯之前已经掌握了其借阅的记录,并在上面发现了她的指纹。

但审讯时由于心存侥幸,嫌疑人一开始曾矢口否认,说从来没有看过任何相关书籍,对铊中毒也一无所知。直到警察拿出证据,才一下子傻眼了,然后又吞吞吐吐交待了一些难以自圆其说的事情,直到家人将其捞出。

奇怪的来信

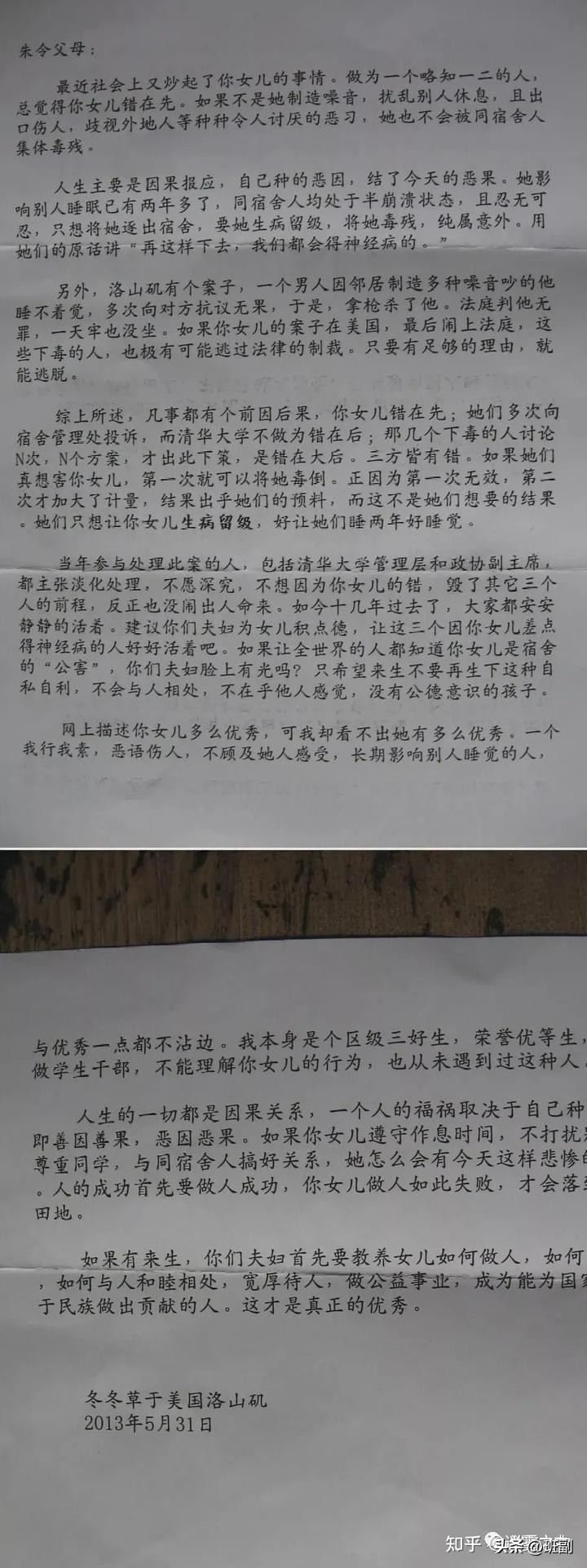

2013年9月26日,网友@Fang_2014在微博发布了“—封奇怪的来信”信中逻辑惊人。

信中“2013年6月底,朱令家人收到一封写自美国洛杉矶、寄自拉斯维加斯的信件”,写信人“冬冬草”质问朱令的父母如何教育儿女真正的“优秀”,如果不是朱令影响别人休息,“也不会被同宿舍人集体毒残”。信中写到,“她影响别人睡眠已有两年多了,同宿舍人均处于半崩溃状态,且忍无可忍,只想将她逐出宿舍,要她生病留级,将她毒残,纯属意外。”

南都记者未能联系到“@Fang_2014″求证信件照片的来源。

@Fang_2014的微博发出后引发猜测,从照片看,这封打印信用的是A4,当地并不通用,“在美国基本上买不到A4大小的纸”。

2013年4月18日孙维时隔7年发帖:等待真相笑骂由人,我比任何人都想将真凶绳之于法。

朱令案几经沉浮,2013年成为各大网站的头条新闻。再加上《人民日报》、《央视》和《新华社》等官方主流媒体的积极“推动”,朱令案当年的很多见证人也敢于走到台前,披露出不少惊人内幕。朱令当年的同班同学、团支书等人都纷纷站出来发声,而更多的人则始终讳莫如深,缄口不言,小心翼翼保护自己的生活,不希望被卷入任何跟朱令中毒有关的舆论漩涡。

由于年代久远,网上的说法也是众说纷纭,背后的真相或许我们永远都不知道。到底谁是投毒者,只能期待有一位勇者冲破重重阻挠,为我们找到真相...

朱令于2023年12月22日在北京去世。